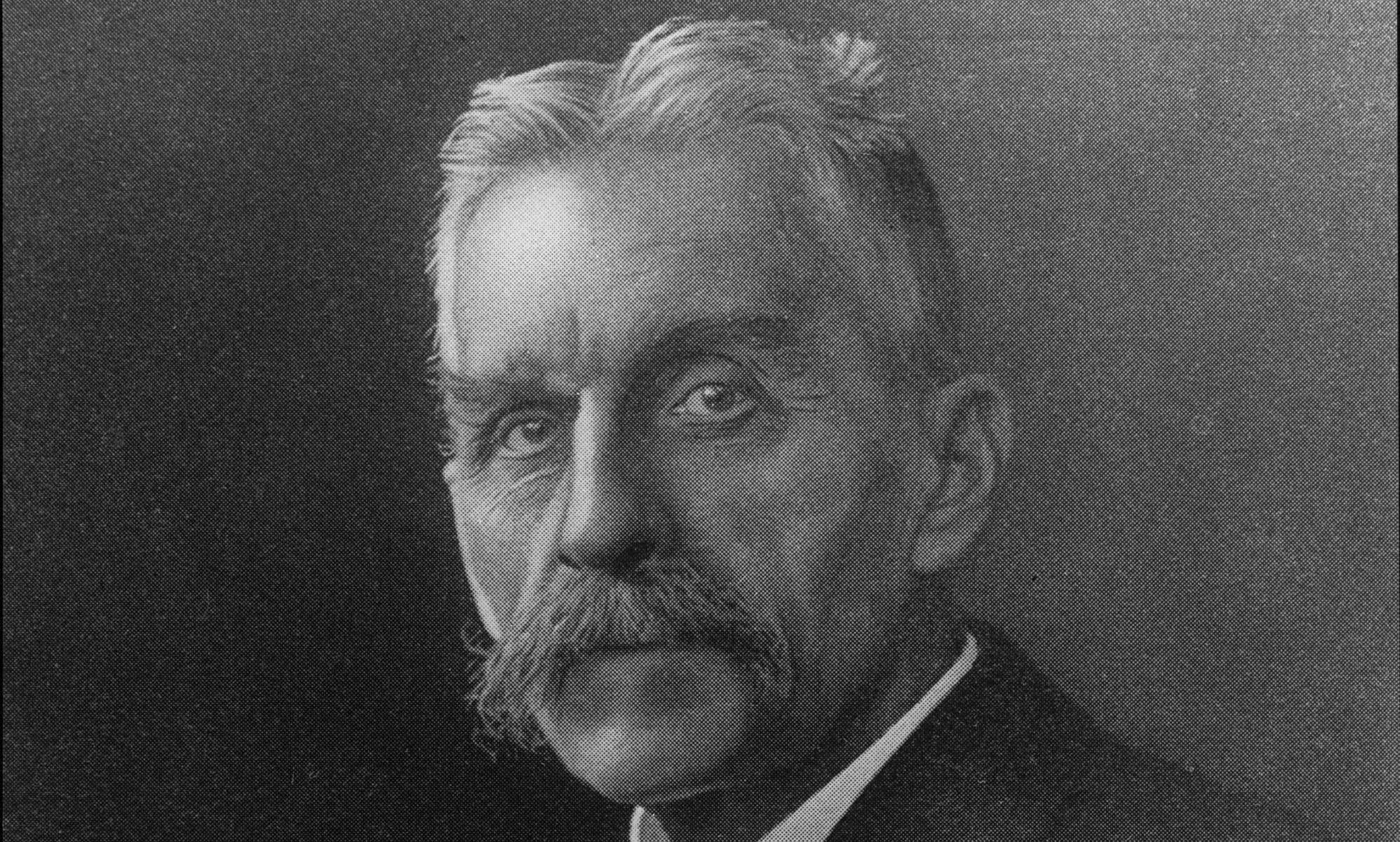

Geschichte(n) aus dem Braunschweigischen, Folge 29: Der konservative Oberbürgermeister Hugo Retemeyer (1851–1931) sorgte mit kluger Haushaltsführung für solide Stadtfinanzen und wichtige Infrastrukturprojekte.

Dramatische Ereignisse führten dazu, dass Hugo Retemeyer (1851–1931) Oberbürgermeister der Stadt Braunschweig werden konnte. Denn sein Vorgänger Wilhelm Pockels kam auf tragische Weise während des Neujahrsempfangs des Prinzregenten des Herzogtums Braunschweig, Albrecht von Preußen, am 13. Januar 1904 überraschend ums Leben. Aufrecht hatte Pockels wegen eines plötzlichen Unwohlseins die Festtafel verlassen. Den Ausgang des Saales im Residenzschloss erreichte er wegen eines erlittenen Schlaganfalls nicht mehr.

Bereits zwei Wochen nach Pockels‘ Tod wurde Retemeyer in einer gemeinsamen Sitzung von Magistrat und Stadtverordneten zu dessen Nachfolger gewählt. Nach der Novemberrevolution wurde er zudem als erster Oberbürgermeister überhaupt vom Volk in freien Wahlen am 21. September 1919 bestätigt. Retemeyer, der als treuer Sachwalter kommunaler Interessen galt, hatte sich dabei deutlich gegen den Kandidaten der USPD, August Wesemeier, durchsetzen können.

22 Jahre amtiert

Er steht schließlich für den Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik, vom Herzogtum zum Freistaat Braunschweig. Pockels galt als Förderer Retemeyers. Er hatte Retemeyer 1880 zunächst in das Amt des hauptamtlichen Stadtrats und 1894 in das des Bürgermeisters gehoben. Von den 27 Oberbürgermeistern seit 1807 haben schließlich nur Heinrich Caspari (1848 – 1879/31 Jahre), Pockels (1879 – 1904/25 Jahre) und Wilhelm Bode (1825 – 1848/23 Jahre) länger amtiert als Retemeyer. Im Jahr 1925 legte der konservative, aber parteipolitisch ungebundene Retemeyer sein Amt aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig nieder.

Der Jurist Retemeyer, der 24. April 1851 in Mascherode geboren wurde, führte Braunschweig anfangs durch die fortschreitende Industrialisierung und die damit erforderliche Stadterweiterung sowie später durch die schwierige Zeit mit Erstem Weltkrieg und Novemberrevolution 1918. Er manövrierte die Stadt mit Augenmaß durch gleich zwei Phasen tiefgreifender gesellschaftlicher und politischer Veränderungen.

In Schutzhaft genommen

Als die Novemberrevolution ausbrach, war Hugo Retemeyer als Verwaltungschef der Landeshauptstadt und Präsident des Landesparlaments einer der wichtigsten Vertreter des alten Regierungssystems. „Es kann daher nicht verwundern, dass er zu dem kleinen Kreis von Personen zählte, die vom Arbeiter- und Soldatenrat noch am 8. November abends in Schutzhaft genommen wurden, um die befürchtete Organisation einer Konterrevolution zu verhindern“, schreibt Dr. Henning Steinführer, Leiter des Stadtarchivs Braunschweig in der Veröffentlichung „Die Zeit der Novemberrevolution in Braunschweig“ des Stadtarchivs.

Retemeyer wurde, so Steinführer, wie die übrigen Inhaftierten allerdings nach wenigen Tagen, am 12. November 1918, wieder auf freien Fuß gesetzt. Da auch die Revolutionäre kaum Interesse an einem Zusammenbruch des öffentlichen Lebens gehabt hatten, seien Landes- und Stadtverwaltung zunächst weitgehend unangetastet geblieben. Retemeyer kehrte an seinen Schreibtisch im Rathaus zurück und übte das Oberbürgermeisteramt trotz Unruhen während der gesamten Revolutionszeit ungehindert aus.

Am 9. April 1919 proklamierten die radikalen Kräfte den Generalstreik und legten die Stadt lahm. Das bürgerliche Lager inklusive der städtischen Beamten riefen zum Gegenstreik auf. Es ist bezeichnend für Retemeyers am Gemeinwohl orientierte Berufsauffassung, dass er die Streikinitiative seiner Beamten strikt ablehnte, sie hätten vielmehr für das Funktionieren des öffentlichen Lebens zu sorgen. Die Reichsregierung rief in dieser brisanten Situation den Belagerungszustand aus und schickte Militär. Die Lage beruhigte sich im Frühsommer des Jahres.

Hohes Verantwortungsgefühl

„Im Rückblick wird klar, dass ‚Glanz und Elend‘ der Amtszeit von Hugo Retemeyer eng mit der Finanzpolitik der Stadt Braunschweig verknüpft waren. Kaum ein Verwaltungschef vor ihm und nach ihm war so konsequent mit der Notwendigkeit zum Sparen im städtischen Haushalt umgegangen wie Hugo Retemeyer, der hierbei große Ähnlichkeit mit dem derzeit amtierenden Oberbürgermeister aufwies“, schrieb Prof. Dr. h. c. Gerd Biegel, Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig, anlässlich des 75. Todestages Retemeyers im Jahr 2006.

Mit dem Vergleich meinte Biegel Dr. Gert Hoffmann, der von 2001 bis 2014 Oberbürgermeister war. Hoffmanns Sparpaket und die Teilprivatisierungen waren umstritten. Die Politik führte aber dazu, dass sich zu diesem Zeitpunkt Rücklagen und Schulden die Waage hielten. Hoffmann sprach damals von faktischer Schuldenfreiheit der Stadt.

Retemeyer konnte es angesichts seiner vorsichtigen Finanzpolitik auch nicht allen recht machen können. „Sein Amt forderte, dass er an die erste Stelle das Interesse der Stadt stellte. Dieser Forderung war er als Stadtrat und Bürgermeister stets nachgekommen und hatte sie zur Richtschnur seiner Amtstätigkeit gemacht. Das mussten auch derjenige anerkennen, der ärgerlich über nicht erfüllte Wünsche war“, so Biegel weiter. Immer wieder werde in den Berichten zu seiner Amtstätigkeit sein hohes Verantwortungsgefühl neben seiner erheblichen Arbeitskraft betont.

Niedrige städtische Steuersätze

Retemeyers kluge Haushaltspolitik habe die Stadt Braunschweig trotz notwendiger Ausgaben, die bei der rasanten Entwicklung entstanden, seinerzeit vor einer extremen Erhöhung der Steuern bewahrt, erläutert Biegel in seinem Beitrag. Die soliden Stadtfinanzen hätten dazu geführt, dass Braunschweig zu den Großstädten mit dem niedrigsten städtischen Steuersätzen und den niedrigsten Lebenshaltungskosten gehörte.

Dennoch wurde in der Amtszeit Retemeyers auch kontinuierlich in die Infrastruktur der Stadt investiert, wie Historiker Dr. Hans-Ulrich Ludewig in seinem Aufsatz über Retemeyer im von der Braunschweigischen Landschaft herausgegebenen Buch „Die Braunschweiger Bürgermeister“ feststellt. „Der Ausbau und die Verbesserung des Straßennetzes wurden fortgesetzt, die sanitären Einrichtungen weiter verbessert. In Rüningen und am Bienroder Weg wurden neue Wasserwerke errichtet, in Eisenbüttel ein Kraftwerk. Das städtische Rieselgut Steinhof wurde erweitert. An Kirchen‑, Schul- und Anstaltsbauten sind zu erwähnen: die Johannis‑, Pauli- und Jakobikirche, die Schule an der Diesterwegstraße, die Gauß-Oberrealschule, die Errichtung eines Schulmuseums. Das städtische Museum, die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv erhielten einen Neubau“, schreibt er. Schon als Stadtrat hatte er am Entstehen des Östlichen Ringgebiets maßgeblich mitgewirkt.

Viele persönliche Anfeindungen

Entscheidend für Retemeyer seien stets ehrliche Überzeugungen und nie ideologische Vorstellungen gewesen. Weil er kompromisslos zugunsten der Stadt und ihrer Verwaltung eingetreten sei, habe Retemeyer mit sehr vielen persönlichen Anfeindungen zu kämpfen gehabt. Das änderte nichts daran, dass Hugo Retemeyer am Ende seiner Amtszeit wegen seiner unbestreitbaren Verdienste zum Ehrenbürger der Stadt Braunschweig gewählt wurde. In der Anzeige nach Retemeyers Tod schrieb die Stadt: „Seiner Klugheit, seinem weitschauenden Blick und seinem vorsichtigen Wägen ist es zu verdanken, dass die Stadt vor dem Kriege auf allen Gebieten der städtischen Verwaltung zur hohen Blüte gelangte und die Notzeit des Krieges und seiner Folgen ohne schwere Belastungen überwinden konnte.“