Erinnerungen von Martha Fuchs (1892–1966) an das Weihnachtsfest 1944 im Konzentrationslager Ravensbrück.

Vor einigen Jahren habe ich bei Studien im Stadtarchiv Braunschweig eine Weihnachtsgeschichte gefunden, die mich tief berührt hat. Es war eine persönliche Notiz gewesen, die überliefert, dass auch in Zeiten der existenziellen Not, des persönlichen Elends und des menschenverachtenden Terrors einer ideologisch begründeten Vernichtungsstrategie menschlichen Lebens, die Bedeutung des Weihnachtsfestes als eines Festes der Liebe, des Friedens und der weltumspannenden Völkerverbundenheit ungebrochen lebendig geblieben war.

Die wahre Bedeutung von Weihnachten

Es handelte sich dabei um eine Erinnerung der ehemaligen Braunschweiger Oberbürgermeisterin und Ehrenbürgerin Martha Fuchs aus dem KZ Ravensbrück an das Weihnachtsfest vor 78 Jahren. Darin offenbarte sich die wahre Bedeutung von Weihnachten, die uns gelegentlich verlorenzugehen scheint hinter den Gedanken der arbeitsfreien Tage, des Schenkens in immer größeren Dimensionen. Schon der DDR-Autor Bodo Schulenburg hatte 1984 in „Es war einmal ein Drache… Eine Weihnachtsgeschichte“ an dieses Geschehen erinnert.

„Erinnerung steigt auf an die Zeit, die ich im Konzentrationslager verlebte. Ich sehe die Kinder wieder, die dort waren, teils mit ihren Müttern, teils nicht wissend, wo Vater und Mutter ihren Tod fanden. Und die Mütter sehe ich, denen man die Kinder nahm, die nicht wussten, ob sie sie jemals wieder in die Arme schließen würden. Noch immer höre ich die Klagen und sehe die von Gram und Tränen zerfurchten Gesichter“.

Es war eine internationale Gruppe von Häftlingsfrauen, die unter persönlichen Entbehrungen und Gefahr für das eigene Leben eine Weihnachtsfeier für die vielen inhaftierten Kinder im KZ organisierten. lm Vorfeld verfassten die Frauen ein Stück für ein Puppentheater. Doch wie sollte man es den Kindern vorführen, doch schnell fand man eine Lösung: Man bastelte aus allen nur denkbaren Stoff- und Papierresten kleine Puppenfiguren. Auch Weihnachtssymbole und selbst ein Weihnachtsbaum durften nicht fehlen.

Stundenlanges Appellstehen an Heiligabend

„Weihnachten nahte! Aus den unmöglichsten Fetzchen wurden Püppchen gebastelt, die Kinder schnippelten und formten aus Papier Sternchen und Figuren. In all dem trostlosen Elend keimte kleine Weihnachtsvorfreude. Heiliger Abend! Der Tag begann wie jeder andere. Morgens um 4 Uhr Wecken, ohne das kleinste Stückchen Brot hinaus in die Dunkelheit und Kälte, Appellstehen bis 7 Uhr, auch die Kinder vom 10. Lebensjahr an mussten die traurigen Stunden abstehen. Dann ging es zur üblichen Arbeit, und nach Schluss der Arbeitszeit, vielleicht, um uns die Härte der Haft noch fühlbarer werden zu lassen, um 6 Uhr abends wieder zum Appellstehen. Zwei lange Stunden hungernd und frierend in der Kälte standen die Tausende, Mädchen, Frauen und Kinder. Ein klarer Himmel wölbte sich über unsäglichem Elend, Heimweh und Sehnsucht nach geliebten Menschen. Endlich durften wir zurück in den Block.“

Der nicht belegte Block 22 diente den Inhaftierten als „Festraum“ für die tief bewegende Weihnachtsfeier mit Aufführung des Theaterstücks „Es war einmal ein Drache“. Zur Begeisterung und Freude der Kinder besiegte der Kasper mit Hilfe seiner Freunde den wilden Drachen und befreite die verzauberte Prinzessin. Sicherlich ging mancher Gedanke an diesem Abend nicht nur in die Vergangenheit der eigenen Familie, sondern begriff die Geschichte auch als Hoffnung, dass für die Kinder und alle Menschen in den Konzentrationslagern ein tapferer Kasper mit seinen Freunden kommen und sie befreien möge. Den Kindern machten die Frauen eine besondere Freude auch damit, dass sie sich mit Marmeladenbrotschnittchen und süßen Getränken stärken konnten und am Ende sogar kleine Geschenke erhielten, ebenfalls selbst gebastelt von den Frauen im Lager:

„Noch nie war ich so ergriffen“

„Wir durften unser Weihnachten feiern. Irgendeine Frau hatte es verstanden, ein winzig kleines Bäumchen einzuschmuggeln. Selbst einige Lichter waren aufgesteckt. In den Bettladen hockten wir, nahezu 400 Frauen, eng aneinander. Geheizt wurde nicht, außerdem waren die meisten Fensterscheiben zerschlagen. Mit einem Male ertönten Weihnachtslieder – gesungen in vielen Sprachen, deutsch, polnisch, russisch, italienisch, belgisch, holländisch, tschechisch, ungarisch und jugoslawisch. So klang die hundertfache Sehnsucht in den Raum, und jeder fühlte sich in diesem Augenblick verbunden mit einem Herzen, das irgendwo in der Welt in sorgender Liebe für ihn schlug. Dann sang mit herrlicher Altstimme eine Polin das Ave Maria, noch nie war ich so ergriffen von diesem Lied, wie am Heiligen Abend 1944 in diesem Raume, der so erfüllt war von unendlichem Herzeleid. Lange konnte ich den Schlaf nicht finden, die Gedanken gaben keine Ruhe. Hin und wieder ein leises Schluchzen aus übergroßem Heimweh. Wird das nächste Weihnachten den Frieden auf Erden sehen? Werden wir es noch erleben?“

Fakten

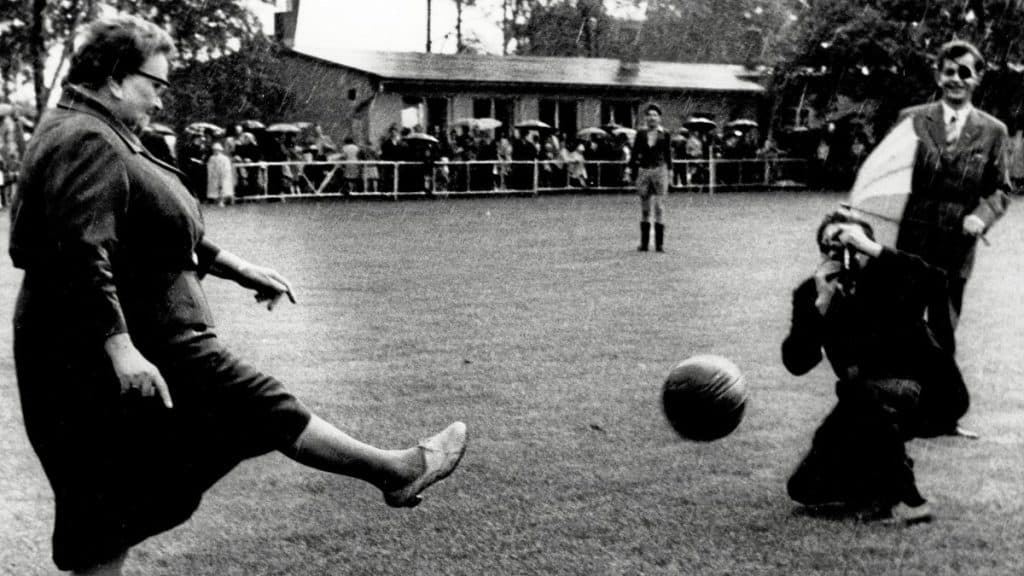

Martha Fuchs (1892–1966) war erste Ministerin im Nachkriegsdeutschland, von 1959 bis 1964 erste und bisher einzige Oberbürgermeisterin Braunschweigs und Ehrenbürgerin der Stadt. Geboren am 1. Oktober 1892 in Grubschütz bei Bautzen, war sie für die SPD seit 1925 Mitglied im Rat der Stadt Braunschweig und 1927 Abgeordnete des Braunschweigischen Landtags. Der Terror der Nationalsozialisten beendete vorerst 1933 alle politischen Aktivitäten von Martha Fuchs. Sie wurde als engagierte Sozialdemokratin von den Nazis verfolgt, bespitzelt, gequält und musste von August 1944 bis April 1945 die Haft im Konzentrationslager erdulden. Im April 1945 gelang ihr gemeinsam mit zwei Jüdinnen die Flucht. Krank, geschwächt, aber mit ungebrochener politischer Willenskraft nahm sie nach kurzer Erholung und Rückkehr in das zerstörte Braunschweig ihre politischen Aktivitäten wieder auf.