Sie weiß, wo Stiftern der Schuh drückt. Ein Interview mit der Generalsekretärin des Stiftungsverbands, Kirsten Hommelhoff.

Draußen paradiert die Sonne selbstbesoffen über den Löwenwall. Drinnen, im Haus der Braunschweigischen Stiftungen, Fachgespräche über die verdienstvollen Einrichtungen, die das Haus im Namen trägt. Was lebenspralle Sprache angeht, ist so ein Expertentalk natürlich ein schwieriger Fall. Um den entsprechenden Jargon spielerisch zu verdichten, sage ich jetzt mal: Schön wäre eine zielgruppenspezifisch vernetzte, nachhaltige Engagementlandschaft!

Höhö. Aber natürlich muss selbst der Spötter zugeben, dass Stiftungen ein Riesenthema sind. Viele Menschen geben viel Geld für viele gute Sachen. Deutschland ist auch ein großes Stifterland.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 12.05.2022 (Bezahl-Artikel)

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 12.05.2022 (Bezahl-Artikel)

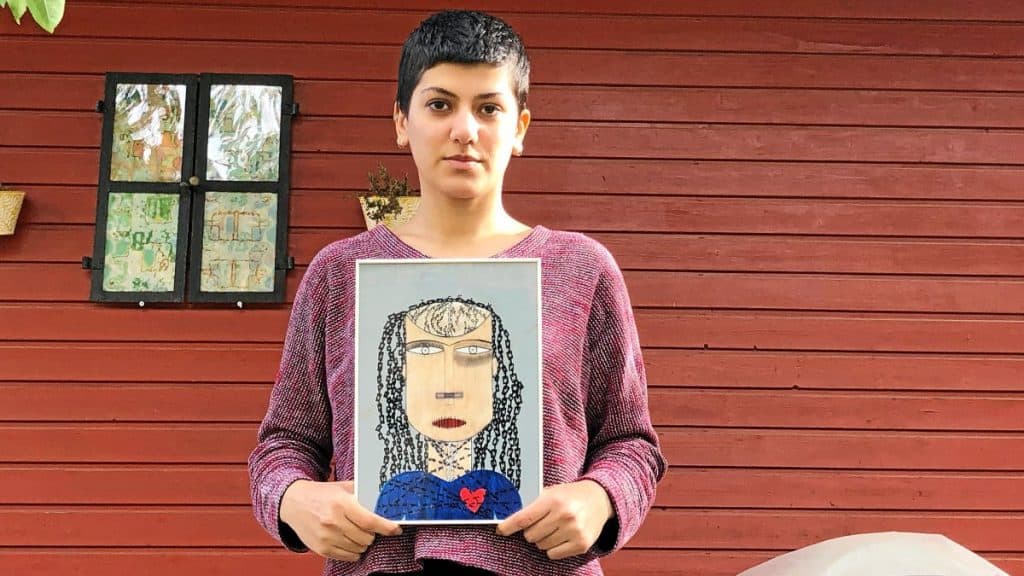

Zu Gast bei den Stiftungsexpertinnen und ‑experten unserer Region war eine Frau, die das sehr gut beurteilen kann: Kirsten Hommelhoff, seit zwei Jahren Generalsekretärin des Bundesverbandes deutscher Stiftungen. In den Räumen der Bürgerstiftung gab sie unserer Zeitung ein Interview.

Im vorigen Jahr entstanden in Deutschland 863 Stiftungen. Also, wenn man so will, zweieinhalb an jedem Tag. Finden Sie die Zahl toll – oder eher beängstigend?

Wir freuen uns sehr über diesen Zuwachs, den größten seit zehn Jahren. Stiftungen sind so wichtig für die Gesellschaft. Stiftungen tun Gutes. Es ist schön, wie viele Menschen sich dazu entschließen, eine Stiftung zu gründen. Aber Stiftungen brauchen auch gute Rahmenbedingungen. Das ist unser Auftrag. Und das ist derzeit nicht so einfach. Stiftungen mit einem kleineren Kapital – sagen wir: zwischen 100.000 Euro und einer Million – haben aufgrund der Niedrigzinsphase und der Geldentwertung zum Teil immense Schwierigkeiten, Projekte zu finanzieren und ihren Stiftungszweck zu erfüllen. Die meisten Stiftungen sind ja „Ewigkeitsstiftungen“, die bestehen also für immer und dürfen nur die Kapitalerträge oder Umschichtungsgewinne ausgeben. Nur die Stiftungen, die wir „Verbrauchsstiftung“ nennen, dürften auch das der Stiftung zugrundeliegende Vermögen verbrauchen.

Wenn Sie Rahmenbedingungen erwähnen, meinen Sie sicher auch das Stiftungsrecht. Das ist nach jahrelanger Beratung im vorigen Jahr reformiert worden. Können Sie Nicht-Juristen kurz erklären, was jetzt anders ist bzw. wird?

Das Stiftungsrecht ist bundesweit vereinheitlicht und vereinfacht worden, das sind die beiden wesentlichen Vorteile. Es ist künftig leichter, den Stiftungssitz zu verlegen. Es wird Stiftungen auch einfacher möglich sein, sich zusammen zu tun. Das ist für kleine, womöglich notleidende Stiftungen unter Umständen eine sehr gute Idee. Außerdem wurde beschlossen, dass wir 2026 ein Stiftungsregister bekommen. Zuletzt gilt bald eine Regelung, der zu folge die leitenden Personen in Stiftungen – wenn ein Fehler passiert ist – nicht persönlich haften, wenn sie nachweisen können, dass sie zum fraglichen Zeitpunkt davon ausgehen durften, dass alles rechtmäßig abläuft. Auch das ist ein Erfolg. Nicht durchsetzen konnten wir eine Idee in der Richtung „Stiftung auf Zeit“, das wäre für viele jüngere Gründerinnen und Gründer interessant gewesen.

Stiftungen finden alle gut. Niemand kann ja etwas dagegen haben, dass Menschen ihr womöglich sauer verdientes Geld gemeinnützig investieren. Woran hakt es überhaupt aus Ihrer Sicht?

Wichtig ist, dass sich der bürokratische Aufwand in Grenzen hält. Man vergesse nicht: In vielen Stiftungen wird ehrenamtlich gearbeitet. Trotz des Gebots, dass alles klar und rechtssicher ist: Ich kenne Klagen von Leuten, die sagen, dass ihnen Anträge und Formulare über den Kopf wachsen oder dass es so furchtbar lange dauert, bis die Stiftung wirklich gegründet ist. Die Bundesländer, die ja bei der Gründung und bei der Aufsicht die entscheidende Rolle spielen, sind derzeit damit befasst, die Stiftungsrechtsreform in Landesgesetze zu überführen. Wir möchten unter anderem verhindern, dass Stiftungen immer einen Jahresabschluss erstellen müssen, der für viel Geld erst noch durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft werden muss. Genau so etwas meine ich nämlich mit bürokratischem Aufwand. Wir wünschen uns eine niedrigschwellige Stiftungskultur. Entscheidend ist die Grundidee: Die Stifterin oder der Stifter definiert einen Zweck und sagt „Ich möchte, dass genau dies über meinen Tod hinaus gefördert wird …“.

Apropos Bundesländer: Die deutsche Stiftungslandschaft hat eine West-Schlagseite. In Hessen und in Hamburg gibt es pro Kopf besonders viele. Liegt man richtig, wenn man davon ausgeht, dass dies mit der Anzahl wohlhabender Menschen zusammenhängt?

Ja, das mag ein entscheidender Faktor sein. Doch da wir hier in den schönen Räumen der Braunschweiger Bürgerstiftung sitzen, lässt sich natürlich auch feststellen, dass man nicht schwerreich sein muss, um sich einzubringen. Man kann dies auch mit guten Ideen oder mit ehrenamtlichem Engagement tun. Die Bürgerstiftung ist insofern ein wunderbares Konstrukt. Dass es in Ostdeutschland relativ wenige Stiftungen gibt, hat sicher neben der historisch bedingten Vermögensungleichheit zwischen Ost und West damit zu tun, dass sich derartige bürgerschaftliche Engagementstrukturen dort 40 Jahre nicht entfalten konnten. Umso erfreulicher sind solche Beispiele: Der Zalando-Gründer Rubin Ritter hat sich mit seiner Stiftung jetzt ganz bewusst für Thüringen entschieden. Unser Verband lädt zum Deutschen Stiftungstag in diesem Jahr übrigens nach Leipzig ein, vom 28. bis 30. September. Schwerpunkt diesmal: Nachhaltigkeit.

Vom ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Glogowski war im Namen Braunschweigischer Stiftungen schon mal der Satz „Wir sind kein Geldautomat“ zu hören. Gemeint ist wohl: Es gibt keine Abos, wir wollen nicht stumpf vor uns hinfördern. Etwas kritischer noch ließe sich hier die Frage anschließen, ob das nicht ein Problem ist, wenn Stiftungen Aufgaben übernehmen, die nach traditionellem Verständnis dem Staat zukommen. Ändert sich da etwas grundsätzlich? Gibt es Kommunen, die sich mit Verweis auf all die schönen Stiftungen zurückziehen? Gibt es eine Art Amerikanisierung?

Nein, das glaube ich nicht. Die USA haben ein ganz anderes gesellschaftspolitisches und sozialstaatliches Grundverständnis, davon sind wir weit entfernt. Stiftungen sollten mit der Politik und den Kommunen Hand in Hand gehen. Und genau das beobachte ich auch in vielen Regionen. Um ein Beispiel aus dem Ruhrgebiet zu geben: Bei der Stiftung Mercator, für die ich früher gearbeitet habe, gab es die Idee, wissenschaftliche Studien zur Lösung des Klimawandels zu finanzieren, um der Politik verschiedene Lösungsansätze aufzuzeigen. Wohlgemerkt nicht, um der Politik die Entscheidung abzunehmen – das ist natürlich nicht die Aufgabe von Stiftungen. Aber das kann sich wunderbar ergänzen, ich sehe hier keine grundsätzlichen Probleme.

Wunderbar ist vielerorts das bürgerschaftliche Engagement für Flüchtlinge aus der Ukraine. Da haben sich Stiftungen sicher auch nicht lumpen lassen, oder?

Das können Sie laut sagen! Es wird unglaublich viel getan. Wir haben sofort drei, vier Veranstaltungen auf die Beine gestellt, um einer Kernaufgabe von uns als Verband nachzukommen: den Austausch von Ideen und Erfahrungen zu fördern. Da geht es oft um praktische Fragen: Was da geklappt hat, funktioniert wahrscheinlich auch dort. Wer kennt sich aus? Welche Akteure verdienen Vertrauen? Oder auch: Mit welchen Institutionen, mit welchen Banken in Russland und Belarus soll man noch zusammenarbeiten, wenn Stiftungen die russische oder belarussische Zivilgesellschaft fördern wollen? Können wir auch die humanitäre Arbeit in Polen unterstützen?

Im Wort „Stiftungslandschaft“ steckt ja schon die Verschiedenartigkeit dieser Gruppe, deren Interessen Sie generell zu vertreten haben. Plump gefragt: Geht das überhaupt?

Ja, es gibt Themen, die fast alle angehen: die Fragen nach dem rechtlichen Rahmen, nach Steuern natürlich. Doch die Heterogenität ist tatsächlich immer wieder erstaunlich. Ich denke etwa an die Fugger-Stiftungen in Augsburg, die sage und schreibe fünfhundert Jahre alt sind. Oder nehmen wir die Sozialunternehmens-Stiftungen, die sind zum Beispiel Trägerinnen von Heimen oder Kitas, aber selbst kaum zu sehen. Sie übernehmen sehr, sehr wichtige Aufgaben für unsere Gesellschaft. Zugleich tauchen junge Stifterinnen und Stifter auf, die ihr Geld jetzt einbringen wollen und auch möglichst bald schon sehen möchten, was dabei herauskommt. Auch für die muss die Rechtsform Stiftung attraktiv sein. Und alle, das ist ja auch wieder etwas Verbindendes, haben große Wertschätzung verdient.

Bekommen Sie die denn auch? Stiftungen sieht man ja nicht, die laufen einem ja nicht auf der Straße über den Weg …

Das ist so. Vor Jahren haben wir eine Umfrage in Auftrag gegeben, um etwas über die Bekanntheit von Stiftungen herauszubekommen. Ergebnis: Am bekanntesten ist die „Stiftung Warentest“, die aber als Gründung des Bundestags keine typische Stiftung ist. Deshalb weise ich so oft und so gern darauf hin, wie breit die Palette ist, wie schnell und wie großartig viele Stiftungen helfen. Und wie viel ärmer unsere Gesellschaft ohne sie wäre.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 212.05.2022 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article235323493/Gibt-es-in-Deutschland-zu-viele-Stiftungen.html (Bezahl-Artikel)

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 212.05.2022 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article235323493/Gibt-es-in-Deutschland-zu-viele-Stiftungen.html (Bezahl-Artikel)