Geschichte(n) von nebenan, Folge 2: Juni 1945 wurden die für den Flugbetrieb erforderlichen Anlagen demontiert.

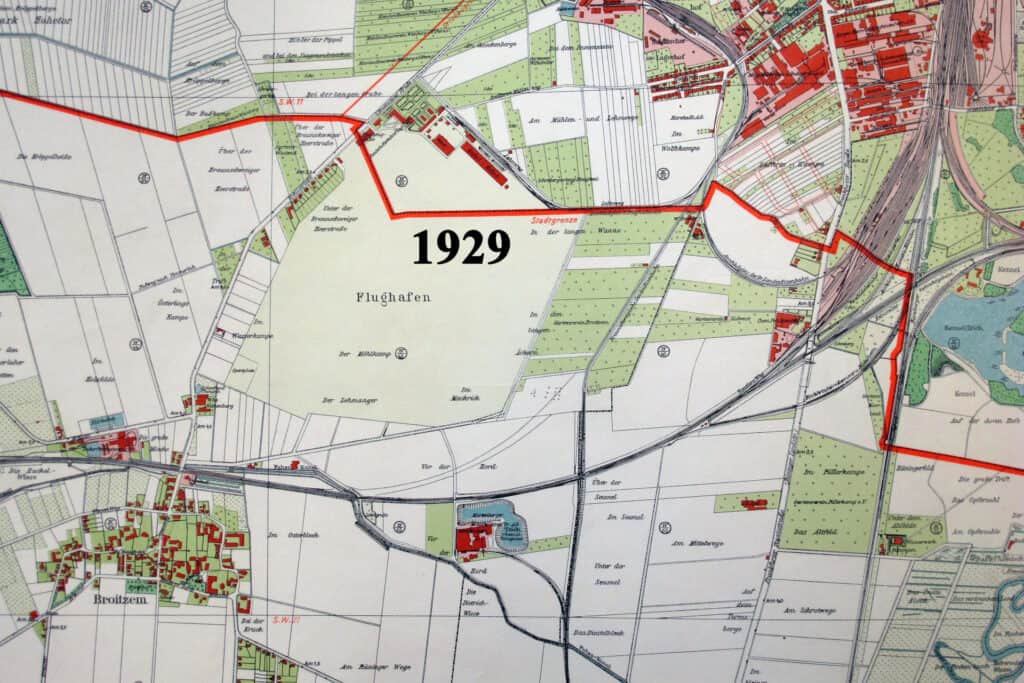

Braunschweig hatte vor und während des Zweiten Weltkriegs große Bedeutung für die deutsche Luftfahrt. Nachdem es auf dem Flugplatz in Broitzem bereits 1917 ersten Flugbetrieb gegeben hatte, folgte 1929 die Ansiedlung der Deutschen Verkehrsfliegerschule, die zuvor ihren Standort in Berlin gehabt hatte. Von 1934 bis 1945 übernahm das Reichsluftfahrtministerium den Platz für militärische Zwecke. Die zivile Luftfahrt wurde 1936 zum neuen Flughafen Waggum verlagert. In Broitzem aber wurden Kasernen, Hallen und Wohnungen gebaut.

Der Fliegerhorst erstreckte sich in südwestlicher Richtung vom Kasernengelände mit dem ehemaligen Empfangsgebäude (heute Gemeinschaftshaus Weststadt) bis zur Gaststätte „An der Rothenburg“. Nach 1945 entstand auf dem ehemaligen Rollfeld wieder Acker- und Gartenland. 1960 erfolgte der erste Spatenstich für die neue Weststadt.

Aus den Tagen des Einmarsches der US-Truppen in die Region Braunschweig stammt eine Luftaufnahme des Fliegerhorstes Broitzem. Sie zeigt die von Bomben beschädigten Gebäude und das von Bombentrichtern übersäte Rollfeld. Nach der Kapitulation Braunschweigs am 12. April 1945 begannen amerikanische Pioniere damit, den Platz zumindest für kleine Verbindungsflugzeuge wieder nutzbar zu machen. Dabei wurde sogar erstmalig eine feste Start- und Landebahn eingerichtet.

Der gesamte Fliegerhorst mit den Flugzeughallen, den Kasernengebäuden, sämtlichem Inventar, dem Rollfeld und den getarnten Flugzeugunterständen sowie auch die Offizierswohnhäuser gegenüber den Kasernen wurden durch die 30. Infanterie-Division der US-Army besetzt. Die Bewohner einiger privater Siedlungshäuser an der Broitzemer Straße westlich des früheren Fliegerhorstes (Siedlung Freiland) mussten binnen eines Tages ihre Wohnungen räumen und sie den Soldaten überlassen.

Briten demontierten Fliegerhorst

Nach der Übernahme des Fliegerhorstes durch die britische Besatzungsmacht Anfang Juni 1945 wurden alle für den Flugbetrieb erforderlichen Anlagen demontiert. Es war das Ende der Luftfahrt in Broitzem. In den übrig gebliebenen Bauten des Fliegerhorstes wurde von der britischen Militärregierung ein Lager für Displaced Persons, das sogenannte DP-Camp, eingerichtet. Die Siegermächte sammelten und schützten unter dem Einfluss der Vereinten Nationen die Displaced Persons, die während des Krieges aus ihren Heimatländern vertrieben worden waren.

Ziel war es, sie in ihre Heimat zurückzubringen. Nach anfänglichen Erfolgen ergaben sich aber Schwierigkeiten für viele Menschen aus osteuropäischen Ländern, deren Heimat politisch nicht mehr existierte oder die aus persönlichen Gründen nicht mehr dorthin zurückkehren wollten. Ihnen wurde in den DP-Camps Wohnraum zugewiesen, ihre Verpflegung organisiert, und sie wurden bei der Gestaltung ihres künftigen Lebens betreut. Ein Verbleib in Deutschland war aber nicht vorgesehen.

Lager für ehemalige Zwangsarbeiter

Die Displaced Persons im Camp Braunschweig-Broitzem waren ehemalige Zwangsarbeiter, die während der Kriegsjahre in den Salzgitter-Hüttenwerken, beim Bau des Salzgitter-Stichkanals oder auf den Bauernhöfen der Region als Landarbeiter herangezogen worden waren. In den Kasernenbauten des Fliegerhorstes Broitzem lebten 3.000 Osteuropäer, die „in einer eigenen Welt“ abgeschnittenen von der Stadt Braunschweig lebten.

Das auch „Fliegerhorst-Kaserne“ genannte Wohnlager wurde von der britischen Besatzungsmacht bis 1950 betrieben und verwaltet und nach deren Abzug der Stadt Braunschweig übergeben. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland unterstanden die DPs als „Heimatlose Ausländer“ der deutschen Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit. Aus einer Übersicht der Stadt Braunschweig aus dem Jahre 1960 über die Verwendung der Bauten des Fliegerhorstes geht hervor, dass es im DP-Camp neben einer Verwaltung auch einen Kindergarten, eine Schule, eine Krankenstation und eine Kirche gegeben hat. Auch ein Sportplatz war vorhanden.

Unterstand für KVG-Busse

Nicht alle Gebäude des Fliegerhorstes waren für die Unterbringung von DPs geeignet. Dazu gehörten die ehemalige Flugzeughalle an der Broitzemer Straße 55, die Werft, mehrere Kfz-Hallen sowie weiter Bauten mit Spezialeinrichtungen zur Verarbeitung und Lagerung von Schmierstoffen und Farben. Diese Gebäude hat die britische Militärregierung der Stadt Braunschweig überlassen, so dass sie gewerblich genutzt werden konnten. Ein Plan der Stadt Braunschweig aus dem Jahre 1960 weist aus, dass diese Gebäude von der KVG Braunschweig zur Unterstellung von Fahrzeugen benutzt wurden.

Aus dem mit Gras überwucherten Rollfeld wurde von 1947 an Ackerland. Die Stadt Braunschweig war Eigentümerin des gesamten Gebietes. Da nach dem Zweiten Weltkrieg eine weitere Nutzung als Luftfahrtgelände nicht mehr in Frage kam, wurde dieses Areal nun landwirtschaftlich genutzt, um die akute Lebensmittelknappheit der Bevölkerung zu lindern. Im Herbst 1946 rückten Seilzugpflüge an, die mit Dampflokomobilen betrieben wurden. Diese hatten sich in der Region Braunschweig bereits bewährt. Mit ihrer Hilfe wurden große Teile des ehemaligen Rollfeldes zwischen der Lichtenberger Straße im Westen und den Bahnlinien im Süden und Nordosten in nutzbares Ackerland verwandelt.

Die Gärtnerhof-Siedlung entsteht

Für die Bewirtschaftung suchte die Stadt Braunschweig Bauern und Gärtner. Besonders Vertriebene aus den Gebieten zwischen Oder und Neiße waren willkommen. Ein Anschlag an Litfaßsäulen lautete: „Stadt Braunschweig verpachtet Brachland für Landwirtschaft und Gartenbau“. Die Bewerber erhielten von der Stadt Braunschweig Ländereien in Erbpacht und Hausgrundstücke in getrennten Verträgen mit der Auflage, einen Gärtnerhof zur Gemüseversorgung einzurichten. So entstand die Gärtnerhof-Siedlung. Die Broitzemer Landwirte erhielten allerdings ihr während des Ersten Weltkrieges enteignetes Land nicht zurück, Eigentümerin wurde die Stadt Braunschweig.

Die Gärtnerhofsiedlung entstand im östlichen Teil des Rollfeldes des Fliegerhorstes. Eine der ersten Interessenten war 1947 Martina Kalanke, die vergeblich eine Arbeitsstelle zum Broterwerb suchte, um sich und ihre kranke Mutter zu versorgen. Sie bewarb sich um drei Morgen Land, war überrascht, als ihr die Stadt 16 Morgen Land anbot, mit der Auflage, dort wie die weiteren Bewerber einen Gärtnerhof zur Gemüseversorgung einzurichten. Sie unterschrieb einen Pachtvertrag über sieben Jahre und kultivierte alsbald Kartoffeln, Kohl, Gurken, Blattsalat, Tomaten und etwas Getreide (Hafer). Ein Pferd für Transporte und zum Pflügen sowie eine Kuh standen bald in einem simplen Stall neben einem barackenähnlichen Wohnhaus.

Weitere Kleinbauern und Gärtner gesellten sich in der Nachbarschaft dazu, sodass 17 Gärtnerhöfe mit Pachtland bis zu 20 Morgen entstanden. Vorzugsweise wurden Vertriebene aus Pommern, Ostpreußen und dem Warthegau bei der Vergabe der Ländereien berücksichtigt. Pächter wurden die Familien Pirschel, Kowalewski, Stöber, Müller, Raschke, Hintzler, Zobel, Kalanke, Reinhold, Damme und Grundmann. Das Adressbuch der Stadt Braunschweig nennt die damaligen Pächter der Grundstücke und auch die weiteren Bewohner der Gärtnerhöfe. Meist dienten Nissenhütten als Scheune und Stall. Pferde, Kühe, Ziegen, Schweine und Federvieh wurden gehalten. Auf fast jedem der Höfe sorgte ein Wachhund für gewisse Sicherheit, um sich vor Diebstahl von allem Essbaren, auch Hühnern, Enten, Gänsen und Schweinen zu schützen.

Größtes Neubaugebiet der Region

Im Weststadt-Entstehungsjahr 1960 begannen auf dem Flugplatzareal die Bauarbeiten zum zu seiner Zeit größten Neubaugebiet der Region. Viele Kasernenbewohner fanden eine neue Heimat in den ersten Häusern am Queckenberg, Wasserkamp, Möhlkamp, Lehmanger und An den Gärtnerhöfen. Es folgte das Donauviertel mit Donau‑, Iller‑, Lech‑, Isar‑, Inn‑, Altmühl- und Naabstraße. Nach Straßenausbau und Straßenbahnverbindung zur Weststadt erhielten 1978 zwei Abschnitte der einstigen Broitzemer Straße die Namen München- und Traunstraße. Die nach 1950 von der Nibelungen-Wohnbau GmbH übernommenen „Offiziershäuser“ gehören seitdem zur Pregelstraße 7–12. „Treffpunkt 11“ ist seit 2010 eine Einrichtung der Lebenshilfe.

Einige Kasernengebäude dienten nach 1960 der Nachschubkompanie eines Bundeswehrbataillons und der Standortverwaltung. Weil etliche Blocks ungenutzt blieben, verrotteten sie. 1980 zog die Bundeswehr aus. Nach Sanierung wurden die Gebäude zivilen Nutzern übergeben. Die letzte verbliebene Flugzeughalle wurde vor dem Bau des Einkaufszentrums Donauknoten im September 2006 abgebrochen. Die Gärtnertradition endete 2016, als auch die Gärtnerei Zobel ihren Betrieb schloss.

Dieter Heitefuß ist Stadtteilheimatpfleger für Broitzem.