Folge 4 der Reihe „Schicksale am einstigen Braunschweiger Hof“: August Wilhelm.

Das Motto August Wilhelms „parta tueri“ – Erworbenes erhalten – wirkt in der heutigen Zeit, in der Begriffe wie „Nachhaltigkeit“ benutzt werden, erstaunlich modern. Leider verwaltete er die Finanzen des Fürstentums nicht in diesem Sinne. Trotzdem hat der braunschweigische Fürst nachhaltiges geschaffen: Bauprojekte, wie die barocke Fassade des Schlosses Wolfenbüttel, erinnern an einen Menschen, dessen Inneres kaum zu fassen ist, da die prunkvolle Hülle alles weitere überstrahlte.

August Wilhelm wurde 1662 als fünftes Kind und dritter Sohn Anton Ulrichs und Elisabeth Julianes (einer geborenen Prinzessin von Schleswig-Holstein-Norburg) in Wolfenbüttel geboren. Regierender Herzog war sein Großvater, der für seine Büchersammlung bekannte August der Jüngere. Da auch August Wilhelms Vater kein Erstgeborener war, schien die Übernahme des Fürstentums zunächst weit entfernt. August Wilhelm führte also das Leben eines Prinzen, der nicht zwingend für die Regierung ausgebildet werden musste, sondern eine allgemeinere Ausbildung erhielt, die auch das Drechseln von Elfenbein beinhaltete – ein typischer Zeitvertreib für Fürstensöhne seiner Zeit. Eine feste Aufgabe oder ein Lebensziel hatte er zunächst nicht.

Seit August Wilhelm im Alter von 15 Jahren in Genf studierte, entdeckte er für sich das Reisen. Die Kavalierstour führte ihn in weitere Gegenden der Schweiz, nach Frankreich und in die Niederlande. Diese Reisen junger Männer dienten neben Bildungszwecken auch dazu, sich die „Hörner abzustoßen“, was bei August Wilhelm laut einzelner Quellen zur Folge hatte, dass er sein Interesse an homosexuellen Affären entdeckte.

Da Eheschließungen zur damaligen Zeit jedoch politisch motiviert waren und Gefühle für die Auswahl der Partner keine Rolle spielten, stand dies einer Heirat nicht im Weg. 1681 wurde die Ehe zwischen August Wilhelm und seiner Cousine Christine Sophie geschlossen. Diese war eine Tochter Rudolf Augusts, der 1666 die Regierung übernommen hatte. Da das Verhältnis dieses Onkels zu August Wilhelms Vater Anton Ulrich stark angespannt war, beeinträchtigte die Eheschließung das Vater-Sohn-Verhältnis. August Wilhelms Position hatte sich allerdings beträchtlich verbessert. Durch Tod seiner älteren Brüder war er einerseits mittlerweile zum Erbe seiner Eltern geworden und da sein Onkel keine männlichen Nachkommen hatte wirkte sich auch die Ehe mit dessen Tochter positiv auf die Chancen, einmal selbst regieren zu können, aus.

Vor ihm in der Erbfolge stand jedoch noch sein Vater, der erst an der Seite Rudolf Augusts und schließlich ab 1704 allein regierte. August Wilhelm übernahm diplomatische Reisen, die ihn nach Dänemark und Schweden führten. Zwischen Preußen und Hannover vermittelte er. Weitere Reisen führten ihn nach Italien und in die Heimat seiner Mutter Schleswig-Holstein – gleichzeitig die Heimat seiner zweiten Ehefrau. Christine Sophie war 1695 verstorben und noch im Jahr ihres Todes durch Sophie Amalie Prinzessin von Schleswig-Holstein-Gottorf ersetzt worden. Diese Vorgehensweise wiederholte sich 1710 nach dem Tod Sophie Amalies, als August Wilhelm seine dritte Sophie, Elisabeth Sophie Marie Prinzessin von Schleswig-Holstein-Norburg heiratete, eine Nichte seiner Mutter.

Auch sie war bereits einmal verheiratet gewesen. Da sie bereits einen Sohn zur Welt gebracht hatte, der aber früh verstorben war, hielt Elisabeth Sophie Marie für Familie und Fürstentum die Hoffnung auf einen Erben aufrecht. Dass aber auch diese dritte Ehe August Wilhelms kinderlos blieb, spricht – neben den Gerüchten über Affären mit seinen Höflingen – dafür, dass das Leben der Ehepartner miteinander nicht leicht war. Beziehungen des 17. und 18. Jahrhunderts, die eine gute Position sowie die entsprechende Versorgung brachten, führten aber dazu, dass man sich zu Gunsten beider Partner arrangieren konnte. August Wilhelm brach nicht aus der Rolle aus, die für ihn vorgesehen war. Eine Frau an seiner Seite und die derart nach außen kommunizierte Bereitschaft, einen Erben zu zeugen, gehörten zu dieser Rolle dazu.

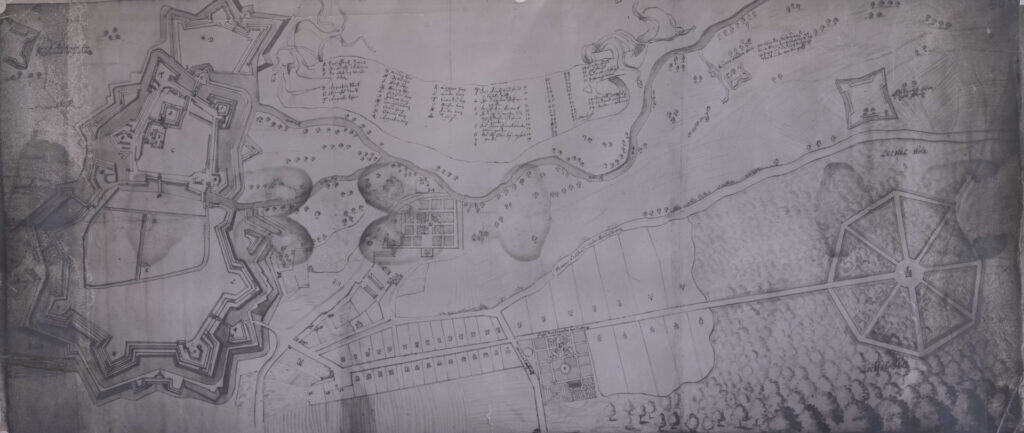

Ebenfalls wesentlicher Bestandteil seines Verständnisses als Erbprinz und Fürst war die Entfaltung höfischer Repräsentation. Durch Mutter und Vater hatte er umfassende Kunstsammlungen ererbt, und der kritische Vater hatte ihn kurz vor seinem Tod in einer Niederschrift dazu ermahnt, sich um diese sorgfältig zu kümmern. Obwohl familiäre Spannungen, sowohl zu seinem Vater als auch zu seinem Bruder, sein Leben prägten, und er sich beispielsweise in Fragen der Religion konsequent vom Weg seines Vaters abwandte, teilten beide das Interesse an prächtigen Bauten. Bereits als Prinz hatte er sich in Langeleben im Elm ein Jagdschlösschen bauen lassen. Später ließ er das Schloss in Braunschweig, den so genannten „Grauen Hof“, ausbauen und dort kostbare Galerieräume einrichten. Er interessierte sich für Kunstgewerbe, aber nicht die Sammelleidenschaft, sondern die zusammengetragene Pracht war seine Motivation. Er trug Objekte aus Salzdahlum und kostbare Ankäufe (wie beispielsweise die berühmten Silbermöbel, die sich heute im Schloss Marienburg befinden) in Braunschweig zusammen. Auch Theater- und Opernaufführungen sollten vor allem aufwendig sein, ebenso wie große Hoffeste.

Trotz einiger Maßnahmen, wie dem Versuch, die medizinische Versorgung zu regeln und der Reduzierung des Militärs sowie der Förderung des einheimischen Tabakhandels, überließ er die Regierung weitgehend anderen, so dass sich eine Günstlingswirtschaft entwickeln konnte, die zusammen mit seiner Repräsentationslust zu großen finanziellen Schwierigkeiten des Fürstentums führten. Er selbst zog sich gern zu mathematischen Studien zurück, die ihn bereits seit seiner Kavalierstour interessierten. Als August Wilhelm 1731 verstarb, hinterließ er enorme Schulden, die größten Teile seiner Sammlungen wurden im Verlauf des 18. Jahrhunderts verkauft.