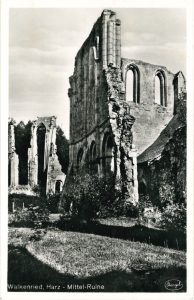

Aktuelles Forschungsprojekt des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege zum Vorgängerbau der heute nur noch als Ruine existierenden ehemaligen Klosterkirche Walkenried.

Das Kloster Walkenried ist erneut Schauplatz eines mehrjährigen Forschungsprojekts des Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD). Gegenstand der Untersuchungen ist allerdings nicht der noch in Teilen existierende gotische Gebäudekomplex mit der imposanten Ruine der ehemaligen Klosterkirche, die 1290 geweiht worden war, sondern deren einst an gleicher Stelle stehende Vorgängerbau. Die romanische Basilika war gut 50 Meter lang und wurde bereits 1137 fertig gestellt. Ziel der archäologischen Grabungen war die Entdeckung von Baustrukturen des Gründungsklosters, um es letztlich rekonstruieren zu können. Das Projekt wurde auch durch die Förderung der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, zu deren Stiftungsvermögen das Kloster gehört, ermöglicht.

Baumaterial für den Neubau

„Die Ausgrabungen haben wichtige neue Erkenntnisse zur Baugeschichte des ehemaligen Klosters erbracht. Erstmals konnte nachgewiesen werden, dass die Arkadenpfeiler des späteren gotischen Langhauses auf Streifenfundamenten ruhten. Für ihre Errichtung wurde – wenigstens teilweise – auf Baumaterial der romanischen Vorgängeranlage zurückgegriffen, wie im Mauerwerk verbaute Spolien eindrücklich belegen“, erläutert Dr. Markus C. Blaich, Leiter des Forschungsprojekts Walkenried des Niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege.

Projektpartner sind die Hochschule Hildesheim und die Universitäten Hannover, Göttingen sowie Heidelberg. Bis zu zehn Studierende der genannten Hochschulen sind im Rahmen der akademischen Lehre oder über Abschlussarbeiten involviert. Darüber hinaus werden in Lehrveranstaltungen phasenweise größere Gruppen an Forschungsfragen und Aspekte der praktischen Denkmalpflege herangeführt. In die konkrete Umsetzung des Projekts sind vor Ort das ZisterzienserMuseum Walkenried/Stiftung Welterbe im Harz und die evangelische Kirchengemeinde St. Maria und Martini eingebunden.

Nur 70 Jahre lang genutzt

Die romanische Klosterkirche wurde nur rund 70 Jahre lang genutzt und dann bereits durch einen noch größeren, 90 Meter langen gotischen Neubau ersetzt. Kaiser Otto IV., Sohn Heinrichs des Löwen, finanzierte das Bauwerk mit. Im Zuge der Bauernkriege wurde die Klosterkirche allerdings stark beschädigt und schließlich 1570 aufgegeben. Ihre Steine wurden mehr als 150 Jahre lang zu großen Teilen abgetragen und anderweitig verwendet. Übrig blieb lediglich die heute noch existierende Ruine. Seit 2010 gehört die Klosteranlage gemeinsam mit dem Bergwerk Rammelsberg, der Altstadt von Goslar und der Oberharzer Wasserwirtschaft zum Weltkulturerbe. Aufschluss über das Leben der einst dort lebenden Mönche geben das ZisterzienserMuseum und das Welterbe-Zentrum in Walkenried.

Das NLD hatte bereits bis in die 1990er Jahre umfangreiche Ausgrabungen in Walkenried vorgenommen. Aufbauend auf die daraus resultierenden Ergebnisse wurden die neuen, minimalinvasiven Untersuchungen in Angriff genommen. „Die nach dem Bauphasenplan in diesem Bereich rekonstruierten Mauerverläufe der romanischen Kirche existieren, zumindest in den ausgegrabenen Flächen, nicht mehr. Offenbar wurde bei der Errichtung der gotischen Kirche, anders als im Kreuzgang, zunächst der romanische Vorgängerbau vollständig abgerissen. Darauf deutet auch eine entdeckte Ausbruchgrube im Zusammenhang mit dem Abriss der ursprünglichen romanischen Kirche hin. Die Fundamente des ehemaligen Sakralbaus scheinen also bis auf wenige Reste vollkommen ausgebrochen und entfernt worden zu sein, wahrscheinlich, um sie im gotischen Bau wiederzuverwenden“, schlussfolgert Dr. Markus C. Blaich.

Mehr unter:

- www.kloster-walkenried.de

- www.der-loewe.info/touristisches-schwergewicht-in-walkenried

- www.der-loewe.info/das-schneewittchen-von-walkenried-ist-geweckt

Videos

Weitere Videos finden Sie über die folgenden Links: