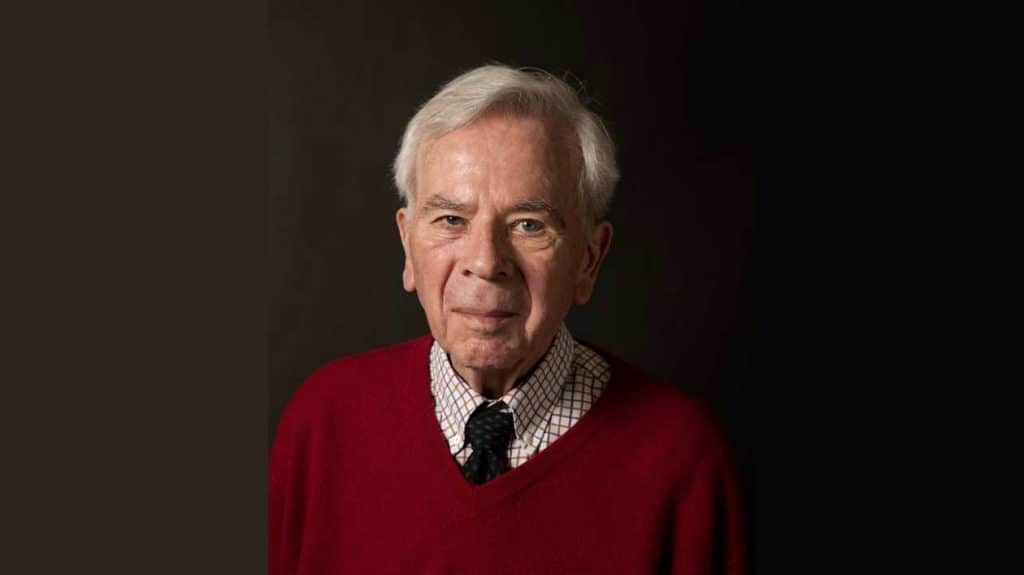

Zum Tod von Prof. Dr. Werner Knopp: Gedanken aus seinen beeindruckenden Vorträgen 1976 und 1983 zur Braunschweigischen Identität, Teil 2.

Das Bild des Braunschweigers, das sich für Auswärtige so herausschält, merkte der am 4. Januar diesen Jahres verstorbene Prof. Dr. Werner Knopp bereits im Juni 1976 bei der Vorstellung eines neuen „Braunschweig Atlas“ in den Räumen der Norddeutschen Landesbank ehrlich an, sei nicht frei von negativen Zügen. Ja, auch er als gebürtiger Braunschweiger sah unseren Menschenschlag als im Kollektiv besonders unruhig und leicht aufbrausend an. Dafür fänden sich in der Geschichte überreichlich Beispiele. Wir wollen uns hier im zweiten Teil der kleinen Reihe zum Tod von Prof. Dr. Knopp, dem langjährigen Vorsitzenden der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, aber lieber auf die sympathischeren Eigenarten konzentrieren und zitieren aus seinen in Buchform veröffentlichten „Gedanken über das Braunschweigische“:

„Eigentlich unterscheiden sich die Braunschweiger nicht sehr von ihren Nachbarn – auch in Richtung Osten nicht. Wir sind auch in dieser Hinsicht ein Land des Überganges und der Mischungen, wie auch die berühmte Grenze zwischen den Formen der Bauernhäuser mitten durch unser Land verläuft. Einige spezifische Eigenschaften, die uns von auswärtigen Betrachtern immer wieder zugeschrieben werden, möchte ich aber doch nennen. Da ist einmal der ausgesprochene Sinn fürs Handfeste und Praktische, der sicher durch die alte Kaufmanns- und Handelsstadt einerseits und das mit ihr seit jeher eng verflochtene bäuerliche Umland andererseits geprägt ist. Spinner und Schwärmer können hier auf die Dauer nichts werden, mit Bauernschläue wird der eigene Vorteil gewahrt, große und erhabene Projekte werden nüchtern auf ihre Konsequenzen für den eigenen Alltag hin betrachtet.

Sehr schön illustriert dies meine Lieblingsanekdote von dem Braunschweiger Bauern, der einem anderen erzählt, sein Sohn hätte ein „Stippedeum“ (Stipendium) für ein Studium in Paris bekommen. „Donnerlüttchen“, sagt der andere, „da mött hei ja in Kreiensen umsteigen“.

Gleichzeitig wird den Braunschweigern mit großer Beharrlichkeit etwas nachgesagt, was wir selbst natürlich weit von uns weisen: Grobheit, Ungeschlachtheit, Derbheit, oder, wie der von Napoleon als Besatzungsbeamter zu ums geschickte Stendhal formuliert: „plumpe Schwerfälligkeit“.

Was viele Ausländer von den Deutschen insgesamt denken, wird hier von ihnen – und auch von anderen Deutschen – auf die armen Braunschweiger konzentriert. Der Prinzregent Albrecht, nach dem unser Prinzenpark benannt ist, fand sie so schlimm, dass der preußische Gesandte Graf Eulenburg, der spätere Vertraute Kaiser Wilhelms II., ihn nur bei Anrufung seiner Offiziersehre dazu bewegen konnte, überhaupt in Braunschweig zu bleiben. Der Sohn eines mecklenburgischen Hofbeamten, der mit dem Prinzregenten Johann Albrecht in unsere Stadt kam, berichtet in seinen Erinnerungen von ganz ähnlichen Empfindungen, und die Zahl dieser Zeugnisse lässt sich leicht vergrößern. Vielleicht hängt dieser Eindruck des etwas Plumpen und Schwerfälligen ebenso mit der starken Verwurzelung unseres Menschenschlages im bäuerlichen Milieu zusammen wie mit der städtischen Leitfigur des „Latchers“, dessen ungehobeltes Benehmen seine Mitbürger bis heute verdrießt.

Sicher spielt auch die Sprache eine Rolle, die den Braunschweiger gleichermaßen verrät wie, nach der Bibel, die Galiläer. Früher handelte es sich dabei auch in der Stadt weitgehend um Plattdeutsch, das zum Beispiel mein Vater, der am Ende des vorigen Jahrhunderts in Braunschweig aufgewachsen war, noch fließend beherrschte und mit den Maurern seines Baugeschäftes sprach, das aber auch viele unserer Lehrer an der von mir besuchten Gaußschule noch untereinander benutzten. Es ist die Sprache, wie sie August Herrmann in seinen Gedichten und Fritze Fricke aus Lehre in seinen Büchern festgehalten haben.

Keine schöne und elegante, sondern eine harte und grobe Sprache, aber von großer Farbigkeit im Ausdruck und unübertroffen in der Originalität ihres Bilderreichtums. Wie herrlich ist der Name „Prottmichel“ für einen vorlauten Angeber, „Vijelinenstrieker“ für einen nicht ganz soliden Menschen ohne regelmäßiges Einkommen oder der Ausdruck „losmülmen“ für ein eiliges Abfahren! Heute geht das Plattdeutsche selbst auf dem Lande zurück.

Was geblieben ist und bleiben wird, ist außer dem spitzen S, dem Ersatz von Pf durch F und der Umwandlung von „Kirche“ in „Kürche“ die berühmte Intonation von A und Ei, die man nur beherrschen lernt, wenn man dazu von klein auf in ständigem Kontakt mit Latchern Gelegenheit gehabt hat. Nichts illustriert dies schöner als die Geschichte vom Braunschweiger Touristen, der von einem Apotheker in Neapel auf Italienisch, aber mit schönstem Braunschweiger A, „Aqua destillata“ verlangt, worauf der Apotheker prompt antwortet: „Sprechen Se man ruhig Deutsch, ich bin auch vonner Fasanenstraße“.

Da wir gerade bei Witzen angelangt sind: Überhaupt hat der Braunschweiger Humor, eine weitere Eigenschaft unseres Menschenschlags, seine besondere Eigenart durch Ton und Plastik der Sprache erhalten. Dass der Humor bei uns zuhause ist, dafür ist unser Landsmann Till Eulenspiegel der berühmteste Zeuge, aber es ist auch kein Zufall, dass die inoffizielle Landeshymne von den „lustigen Braunschweigern“ spricht. Es ist ein etwas derber Humor, drastisch bis zur Vulgarität, so dass man die schönsten Witze in öffentlichen Vorträgen leider nicht einflechten kann, und oft geht der Witz auch auf Kosten des Nebenmenschen.“

Wird fortgesetzt.