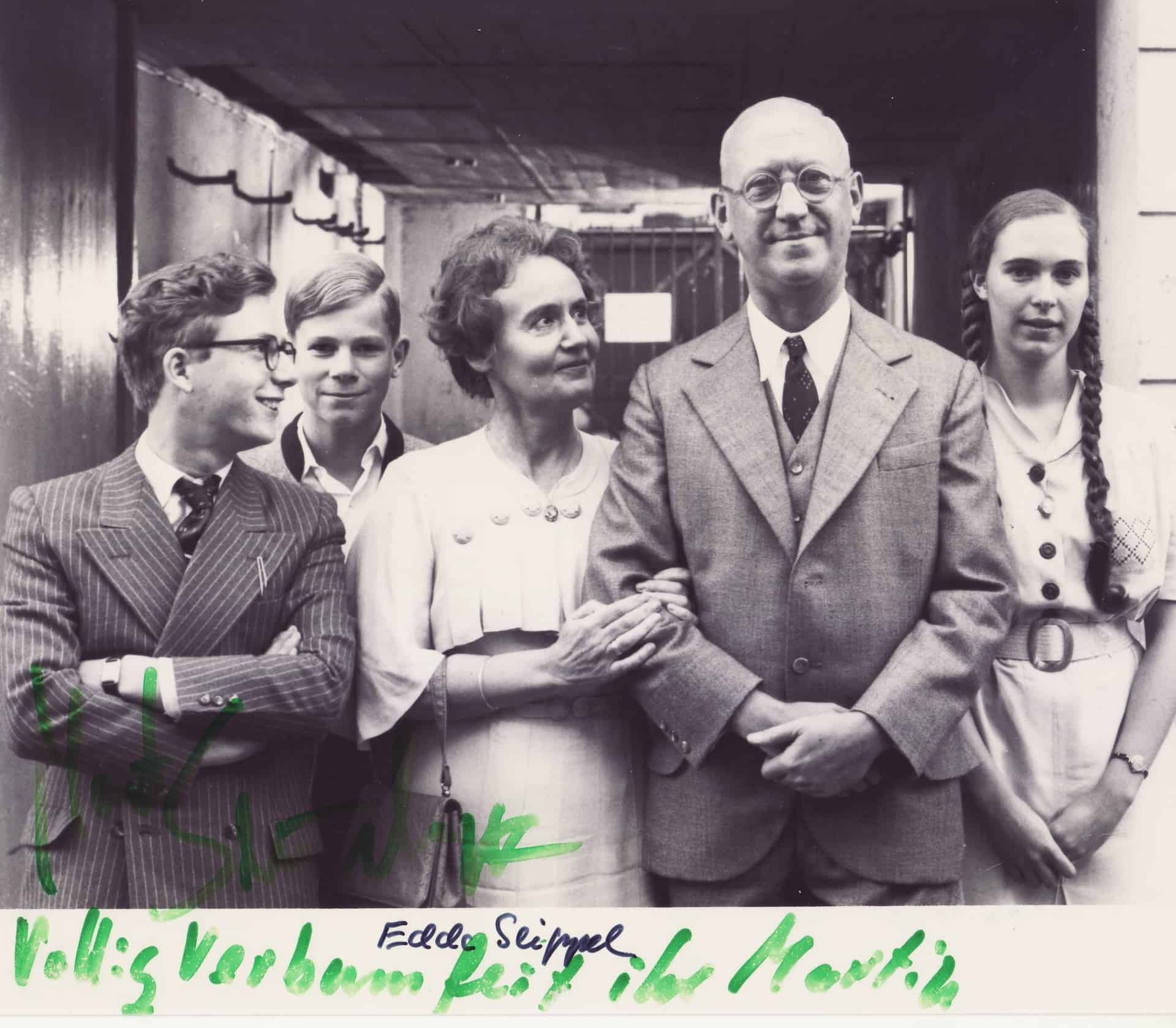

Vor hundert Jahren wurde die Schauspielerin Edda Seippel in Braunschweig geboren.

Als Mutter Kempowski schrieb Edda Seippel in den Verfilmungen von „Tadellöser und Wolff“ und „Ein Kapitel für sich“ deutsche Fernsehgeschichte. Am 19. Dezember jährt sich der Geburtstag der in Braunschweig aufgewachsenen großen Schauspielerin zum 100. Mal. Grund genug für „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“, auf ihr Leben zurückzublicken.

Edda Seippels Vater Herrmann stammte aus einer Hamburger Buchhändlerfamilie, er führte die Familientradition zunächst weiter, gründete aber später in Braunschweig eine Handelsagentur. Ihre Mutter „Bona“ Auguste Sophie Lüning kam aus gutbürgerlichen Verhältnissen und war vor der Heirat in Lüneburg als Lehrerin tätig. Edda Seippel erinnert sich später in einem Interview in der „Zeit“, dass sie und ihre Eltern für die Angehörigen mütterlicherseits immer die armen Verwandten geblieben waren.

Zuhause in der Bertramstraße

Die Familie wohnte in der Braunschweiger Bertramstraße. Edda hatte noch einen älteren Bruder, der wie seine Mutter später die Lehrerlaufbahn einschlug. Als Schülerin besuchte sie das Gymnasium „Kleine Burg“. Die junge Edda verließ die Schule allerdings vor dem Abitur, um ihrem Wunsch, Tänzerin zu werden, näher zu kommen.

Den Plan ließ Edda Seippel allerdings früh fallen, um lieber die Schauspielkarriere einzuschlagen. Erste Engagements führten sie Ende der 1930er Jahre in das mecklenburgische Neustrelitz und nach Göttingen, in den 1940er Jahren nach Breslau, Hamburg und Stuttgart. Anfang der 1950erJahre zog es sie wieder nach Hamburg, wo sie während mehrerer Spielzeiten im Deutschen Schauspielhaus auf der Bühne stand. Später war sie als Ensemblemitglied der Städtischen Bühnen Frankfurt zu sehen. In den 1960er Jahren und Anfang der 1970er war sie häufig am Münchner Residenztheater engagiert.

Hochzeit 1953 in Braunschweig

Während der Jahre in Hamburg lernte Edda Seippel auch ihren späteren Ehemann Gerhard Forschbach kennen. Sie heiratete den 1913 in Breslau geborenen Arzt 1953 in Braunschweig. Ihr Vater Herrmann erlebte die Heirat seiner Tochter nicht mehr. Er war bereits ein Jahr zuvor in Braunschweig gestorben.

Im Verlauf ihrer langjährigen Schauspielerkarriere boten Edda Seippel die großen deutschen Bühnen eine künstlerische Heimat. Sie arbeitete mit Fritz Kortner als Regisseur zusammen und unter der Intendanz von August Everding; zu den Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie auf der Bühne stand, zählten Ingrid Andree, Monica Bleibtreu, Marianne Hoppe, Bernhard Minetti, Will Quadflieg und Klaus Schwarzkopf.

Späte Karriere im Fernsehen

In den 1970er Jahren wurde die Theaterschauspielerin mit nunmehr über fünfzig Jahren auch einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Als Mutter Kempowski prägte sie sich in der Literaturverfilmung „Tadellöser und Wolff“ ins kollektive Bewusstsein der Fernsehzuschauer ein. Der Fernsehzweiteiler entstand 1975 unter der Regie von Eberhard Fechner und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Walter Kempowski. In seiner autobiographischen Chronik berichtet der Schriftsteller über das Leben seiner Familie von 1939 bis 1945 in Rostock.

Edda Seippel spielte Mutter Grete, deren anklagend-nörglerisches „Nein, wie isses nun bloß möglich“ zum geflügelten Wort wurde. Unvergessen ist auch ihr immer wieder im Brustton der Überzeugung hervorgebrachter Ausspruch „Kinder, wie isses nur zu und zu schön!“, mit dem sie hartnäckig der um sie herum in Trümmern liegenden Welt einen notorischen Zwangsoptimismus entgegensetzte. Die Verfilmung endet mit dem Einmarsch der Roten Armee im Mai 1945 in Rostock.

Goldene Kamera 1980

Die Fortsetzung des Fernsehmehrteilers lief 1979 über den Bildschirm. In „Ein Kapitel für sich“ wird das Leben der Familie Kempowski nach dem Krieg in der neu gegründeten Sowjetischen Besatzungszone gezeigt. Für ihre Darstellung der Grete Kempowski in „Ein Kapitel für sich“ erhielt Edda Seippel 1980 die Goldene Kamera. Im Roggenkamp-Interview berichtete die Schauspielerin 1987, für die Umsetzung der Rolle Anleihen bei den eigenen Verwandten gemacht zu haben, die sie mit ihren teils wunderlichen Eigenarten dazu inspiriert hätten.

Ende der Siebziger Jahre wirkte Edda Seippel in einem weiteren viel beachteten Fernsehmehrteiler mit, der Verfilmung des Romans „Jauche und Levkojen“. Zu den Verfilmungen aus den 1970ern, die sich mit der unmittelbaren Vergangenheit des Dritten Reichs auseinandersetzen, gehörte auch Peter Beauvais‘ filmische Umsetzung von Siegfried Lenz‘ „Deutschstunde“ aus dem Jahr 1971. Dabei stand Edda Seippel bereits zum ersten Mal mit ihrem Filmpartner aus „Jauche und Levkojen“ vor der Kamera. Arno Assmann spielte den Dorfpolizisten Jepsen, der in fanatischer Ausübung seiner Pflicht das über Max Ludwig Nansen verhängte Malverbot überwacht, Edda Seippel übernimmt als Ditte Nansen die Rolle der Ehefrau des Malers, für den Lenz als reales Vorbild Emil Nolde diente.

In Cannes ausgezeichnet

1976 wirkte Edda Seippel in der Literaturverfilmung „Die Marquise von O.“ nach der Novelle von Heinrich von Kleist mit. In der deutsch-französischen Kinokoproduktion unter der Regie von Éric Rohmer übernahm sie die Rolle der Mutter der von Edith Clever dargestellten Titelheldin und war an der Seite namhafter Schauspieler wie Bruno Ganz und Otto Sander zu sehen. Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde der Beitrag mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet.

Im Film „Frühlingssinfonie“ aus dem Jahr 1983 arbeitete Edda Seippel unter der Regie von Peter Schamoni. Sie spielte dabei an der Seite Herbert Grönemeyers. Grönemeyer stellte den Komponisten Robert Schumann dar, der sich in die junge Pianistin Clara Wieck (Nasstasja Kinski) verliebt. In den 1980er Jahren wirkte die Schauspielerin an einigen weiteren Filmproduktionen mit, die auf der Kinoleinwand ein breites Publikum erreichten. Dazu gehörte mit „Ödipussi“ einer der erfolgreichsten deutschen Filme des Jahres 1988.

Am 12. Mai 1993 starb Edda Seippel-Forschbach in München. Die bayerische Landeshauptstadt wurde in ihrem bewegten Schauspielerleben für sie und ihren Mann im Lauf der Zeit zu einem fixen Lebensmittelpunkt. Ihr Grab und das ihres 2004 verstorbenen Mannes befindet sich in Gräfelfing bei München.

Autorin Dr. Astrid Roffmann promovierte im Jahr 2000 über Thomas Mann an der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig. Sie arbeitete unter anderem für die Wolfenbütteler Herzog August Bibliothek, das Lübecker Buddenbrookhaus / Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum, das Literaturhaus München und den Rowohlt Verlag in Reinbek bei Hamburg. Aktuell ist sie als Bandbearbeiterin der Siegfried Lenz-Werkausgabe tätig, die in Kooperation des Hoffmann und Campe Verlags Hamburg, des Seminars für Deutsche Philologie der Universität Göttingen, des Deutschen Literaturarchivs Marbach mit der Siegfried Lenz-Stiftung Hamburg entsteht.