Braunschweigs Schulen, Teil 6: Aufsichtsdamen stellten sicher, dass die engen Grenzen des weiblichen Anstands nicht überschritten wurden.

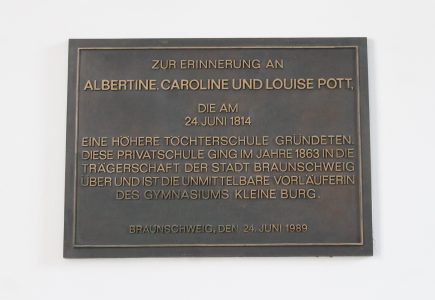

Das Gymnasium Kleine Burg ist Braunschweigs Rekordhalter. Mit 14 unterschiedlichen, amtlichen Namen liegt es ganz vorn in einer zugegebenermaßen inoffiziellen Hitliste. Mit dem Gründungsdatum 1814 schafft es die Schule im ernstzunehmenden Ranking der ältesten Schulen der Stadt aber auf Rang zwei hinter dem Martino-Katharineum (1415) und vor der Neuen Oberschule (1828). Die NO ist wiederum zweitälteste staatliche Schule, weil die Kleine Burg von den drei Schwestern Albertine, Louise und Caroline Pott als „höhere Privat-Töchterschule“ gegründet worden war und erst Jahrzehnte später „staatlich“ wurde.

Knapp 1000 Schülerinnen und Schüler

Nach mehr als 200 Jahren ist die Kleine Burg heute ein inhaltlich sehr modernes Gymnasium mit rund 80 Lehrerinnen und Lehrer, die insgesamt etwa 950 Schülerinnen und Schüler unterrichten. Um als offene Ganztagsschule die entsprechenden Angebote machen zu können, nutzt die Schule die Stiftsherrenhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft, die trotz des Denkmalschutzes schulgerecht eingerichtet wurden. Dort finden Bibliothek, Mediathek, Aufenthaltsräume und perspektivisch auch eine Mensa Platz. Zum Schulprogramm gehören vielfältige musische, sportliche und wissenschaftliche Initiativen sowie internationale Begegnungen im Austausch oder als Studienfahrten.

Teurer Schulbesuch

Am Anfang, also vor mehr als 200 Jahren, ging es den Schwestern Pott darum „weibliche Bildung unter den wohlhabenden Ständen“ zu fördern. Zunächst wurden Mädchen im Grundschulalter aus bildungsbestrebten und wirtschaftlich privilegierten Familien aufgenommen. Das Schulgeld betrug deutlich mehr als an staatlichen Bürgerschulen. Dennoch stieg die Schülerinnenzahl recht schnell. 1836 waren bereits 100 Schülerinnen, verteilt auf drei Klassen, angemeldet. Sie wurden überwiegend von Lehrerinnen unterrichtet. Und wenn zum Beispiel in Religion ein Pfarrer unterrichtet, so war stets eine Aufsichtsdame mit im Klassenraum. Sie mussten sicherstellen, dass die engen Grenzen des weiblichen Anstands nicht überschritten wurden.

Die drei Schwestern Pott, Henriette Louise (1778–1833), Johanne Dorothea Albertine (1783–1837) und Auguste Wilhelmine Caroline (1785–1855), hatten zunächst in einer Zeitungsanzeige für ihre neue Mädchenschule geworben. Dort stand: „Zufolge mehreren an uns erlassenen Aufforderungen haben wir uns entschlossen, der seit längerer Zeit von Demoiselle Wegener und uns besorgten Töchterschule einen erweiterten Umfang sowohl in Hinsicht der Zeit, als der Gegenstände selbst des Unterrichts zu geben. Statt daß sich also unsere Anweisung bisher in den Nachmittagsstunden nur auf die französische Sprache und weibliche Handarbeiten erstreckte, sind wir geneigt, auch die Vormittagsstunden zu Hülfe zu nehmen, und in diesen durch die bewährtesten Lehrer (…) Unterricht in der Religion und Moral, unserer Muttersprache, der Geschichte und Geographie, dem Rechnen und Schreiben ertheilen zu lassen.“

Festschrift zum 200-jährigen Bestehen

Ausführlich zu lesen ist die bewegte Historie der Kleinen Burg in der Jubiläumsschrift, die anlässlich des 200-jährigen Bestehens im Jahr 2014 erschien. Lehrerin Birte Celle hatte sich der Recherche angenommen und eine informative und amüsante Chronik verfasst. „Die Arbeit an der Chronik hat mich fasziniert und war wiederholt von Schmunzeln, Staunen, Befremden oder auch Respekt vor dem, was frühere Schülergenerationen leisteten, begleitet“, schreibt sie in ihrem Vorwort. Unser Bericht stützt sich auf die Festschrift.

1863 übernahm schließlich die Stadt Braunschweig die Schule. Aus der „Pott’schen höheren Privat-Töchterschule“ wurde namentlich 1865 die „Städtische Höhere Töchterschule“. „Die neu zu errichtende Schule, in welcher Mädchen vom ersten bildungsfähigen Alter an Aufnahme finden, wird es sich zur Aufgabe machen, die ihr anvertrauten Schülerinnen durch einen gründlichen Unterricht in Sprachen, Wissenschaften und Kunstfertigkeiten, durch Erweckung und Förderung eines religiösen Sinnes und sittlichen Ernstes auf die Stufe der intellectuellen und moralischen Bildung zu heben, auf welcher sie fähig sind, als selbstständige Glieder den gebildeten höheren Lebenskreisen anzugehören“, heißt es dazu seitens der Stadtverwaltung.

Seit 1867 am Standort

Lag der bisherige Standort seit 1830 an der Katharinenstraße, so bezog die Schule 1867 den Schulneubau, das so genannte „Graue Haus“ an der Kleinen Burg 6. Die Straße wurde zum späteren Namensgeber des Gymnasiums. 1880 folgte bereits der Neubau des „roten Hauses“. Beide Gebäude stehen noch heute, werden genutzt und machen diesen ganz besonderen, liebenswerten Charme der Schule mitten in der Innenstadt aus. Zu schätzen wussten den unter anderem Musiker Axel Bosse und Braunschweigs Bundestagsabgeordneter Carsten Müller oder viel früher bereits Schriftstellerin Ina Seidel und Schauspielerin Edda Seippel.

Entlastung war notwendig

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Unterricht am 13. Dezember 1945 mit 850 Schülerinnen und 26 Klassen wieder aufgenommen. In den Räumen fand zusätzlich das Abendgymnasium Platz, in dem Erwachsene von 18.30 bis 21.45 Uhr unterrichtet wurden, um das Abitur nachmachen zu können. Schon 1955 gingen 1200 Schülerinnen zur kleinen Burg, obwohl mit der Ricarda-Huch-Schule (1952) ein weiteres Gymnasium für Mädchen eröffnet worden war. Entlastung gab es erst 1957 als die Ina-Seidel-Schule ebenfalls als reines Mädchen-Gymnasium gegründet wurde. 600 Schülerinnen und 30 Lehrkräfte verließen damals die Schule auf einen Schlag.

1972 wurden erstmals auch Schüler aufgenommen. Um das zu dokumentieren hieß die Schule für drei Jahre „Gymnasium Kleine Burg für Jungen und Mädchen“. 1975 erfolgte schließlich die letzte Umbenennung. Jetzt heißt die Schule schlicht und einfach: „Gymnasium Kleine Burg“. Name Nr. 14 wird wohl noch viele Jahre Bestand haben. Am Rekord wird dennoch keine andere Schule mehr kratzen können. Man muss kein Prophet sein, um zu sagen: Der gilt für die Ewigkeit!

Die bisherigen Schulleiter:

- Albertine Pott (1814 – 1837)

- Louise Pott (1814 – 1833)

- Caroline Pott (1814 – 1855)

- Sophie Heusinger und Fräulein Sallentien (1855 – 1863)

- Heinrich Eduard Friedrichs (1863 – 1875)

- Dr. Otto Sommer (1875 – 1898)

- Heinrich Krüger (1898 – 1927)

- Dr. Richard Bock (1928 – 1937)

- Herbert Freitag (1938 – 1945)

- Dr. Richard Bock (1945 – 1952)

- Erich Heckhausen (1952 – 1970)

- Helmut Kahmann (1970 – 1974)

- Dr. Lothar Gulich (1975 – 1993)

- Gisela Lauerer (1993 – 2013)

- Dr. Ingo Stübig (seit 2013)

Amtliche Namen der Schule:

- 1815: Pottsche höhere Privat-Töchterschule

- 1865: Städtische höhere Töchterschule

- 1875: Städtische höhere Mädchenschule

- 1912: Städtisches Lyzeum mit Oberlyzeum und Studienanstalt

- 1913: Herzogin-Elisabeth-Lyzeum, Oberlyzeum und Studienanstalt

- 1929: Städtisches Oberlyzeum mit Studienanstalt

- 1938: Städtische Oberschule für Mädchen, hauswirtschaftliche und sprachliche Form

- 1939: Städtische Oberschule für Mädchen, Kleine Burg, hauswirtschaftliche und sprachliche Form

- 1952: Städtische Oberschule für Mädchen l

- 1953: Städtische Oberschule für Mädchen Kleine Burg

- 1955: lna-Seidel-Schule, Oberschule für Mädchen Kleine Burg

- 1957: Mädchengymnasium Kleine Burg

- 1972: Gymnasium Kleine Burg für Jungen und Mädchen

- 1975: Gymnasium Kleine Burg

Weitere Informationen:

Homepage: www.kleineburg.de