Wer waren die Besitzer? Wie haben sie das Gebäude genutzt? Ein Blick auf die Geschichte der Braunschweiger Amsberg-Villa.

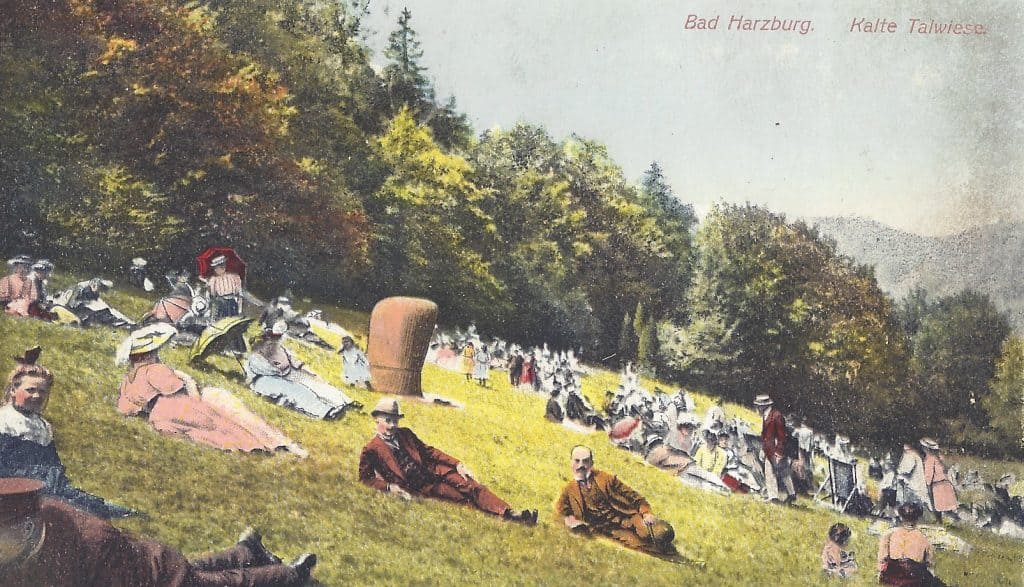

Philipp von Amsberg (1788–1871), der Gründer der ersten deutschen Staatsbahn, ließ sich 1827 vom Architekten Peter Joseph Krahe am Friedrich-Wilhelm-Platz gegenüber dem ersten Bahnhof eine repräsentative Villa im klassizistischen Stil erbauen. Er bewohnte sie 20 Jahre lang, dann wollte er sie verkaufen. Es dauerte lange, bis sich ein Käufer fand, denn das Gerücht von einem Mord im Haus schreckte Kunden ab. Philipp von Amsberg wohnte ab 1847 am Ägidienmarkt, ab 1852 im neuen Direktionsgebäude des zweiten Bahnhofs und besaß in Bad Harzburg eine Villa. Dort starb er.

Dieser Bezahlartikel ist zuerst erschienen am 12.7.2023

Dieser Bezahlartikel ist zuerst erschienen am 12.7.2023

Der Bankier Jacob Hilzheimer (1798–1875) kaufte die Amsberg-Villa 1852. Er wurde ein reicher Mann, den jede Ausgabe schmerzte. So lieh er zum Beispiel teure Zeitschriften und behielt sie, wie das Protokollheft des Honoratiorenvereins Großer Club belegt: „Gestern ist mir durch den Clubdiener Priesterjahn die Anzeige gemacht, daß der Bankier Hilzheimer ein Heft vom ‚Athenaeum‘ ohne die vorgeschriebene Eintragung mit nach Hause genommen hat.“ Gegen Clubstrafen wegen des Verdachts von Diebstahl, aber auch gegen die Höhe seiner Synagogensteuer klagte er erfolglos. Seine Frau Sophie verließ ihn, als sie seinen Geiz nicht mehr ertrug, und zog zu ihrer Tochter nach Hamburg. Seine zweite Ehefrau Emma blieb trotz ähnlicher Erfahrungen. Nach seinem Tod liquidierte sie die Bank.

Stadtbibliothek erhielt Hilzheimers Büchersammlung

„Hier ruht ein Mann des Buches. Genau wie sein breites Wissen war er großzügig und bescheiden.“ Großzügig? Das war Hilzheimer einmal, als er seinem Sohn ein Rittergut kaufte. Aber ein Freund des Buches, das war er. Seine Bibliothek von circa 20.000 Bänden verkaufte seine Erbin an die Hofbuchhandlung Wagner, die sie an die Stadtbibliothek weitergab. Das „Braunschweiger Tageblatt“ schrieb: „Es ist wohl die umfangreichste Büchersammlung, die sich in unserem Herzogtum in Privathänden befunden hat; sie ist besonders reich an älteren Werken der englischen, italienischen, spanischen und portugiesischen Literatur. Übrigens bemerken wir bei dieser Gelegenheit, daß diese Sammlung nicht einer bloßen Büchermanie ihre Entstehung verdankt. Ihr Besitzer war vielmehr ein Mann von großer Gelehrsamkeit. So beherrschte er nicht nur die meisten neueren Sprachen, ihm waren auch die alten hinlänglich geläufig, sodaß er die Meisterwerke im Urtext lesen konnte.“

Die Villa kaufte der Bankier David Meyersfeld (1805–1885) aus Einbeck für sich und seinen Sohn Bernhard (1841–1920). Drei Generationen dieser Familie arbeiteten fortan hier. Der Sohn trug viel zum großen Erfolg der hiesigen Konservenindustrie bei. Sein Geldhaus war ein gut aufgestelltes Unternehmen. Im Gegensatz zum Vorbesitzer war er großzügig und wohltätig.

Villa-Besitzer Meyersfeld schenkte der Stadt den Eulenspiegelbrunnen

Dies würdigte die „Braunschweiger Presse“ in ihrem Nachruf: „Wer den alten Herrn gekannt hat und mit ihm Umgang pflegen durfte, wird seine Herzensgüte gekannt haben, die jeder Regung auf ethischem und humanitärem Wege folgte. Unzählige verschämte Arme, die öffentliche Wohlfahrtspflege wie das öffentliche Armenwesen verlieren in ihm einen uneigennützigen Freund, der nie vergebens um die Öffnung seiner mildtätigen Hand angegangen worden ist.“ Und er schenkte 1906 der Stadt den eindrucksvollen Eulenspiegelbrunnen des Bildhauers Arnold Kramer.

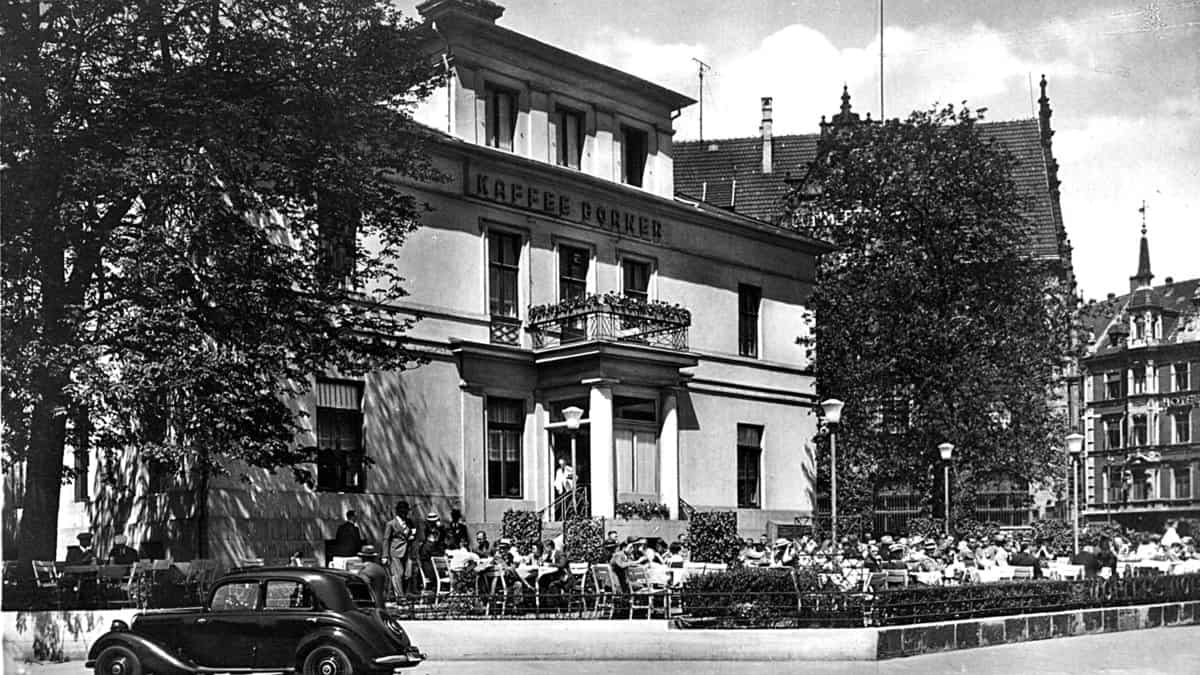

Unter seinem Sohn Berthold (1874–1934) ging die Privatbank 1931 während der Weltwirtschaftskrise in Konkurs. Dessen Frau Cécile-Berche (1879–1965) beschloss, das Haus in ein elegantes Café umzuwandeln. Es wurde schnell zu einem beliebten Treffpunkt, was den Nazis aber nicht gefiel. Sie wurde im April 1933 neben jüdischen Ärzten, Anwälten und Bankiers grundlos verhaftet, um sie zur Emigration aufzufordern. Bis Mitte Juni saß sie in „Schutzhaft“ im Gefängnis Rennelberg und wurde erst entlassen, als sie ihrer Auswanderung zustimmte. Um vor Verfolgung sicher zu sein, erlangte sie ihre französische Staatsangehörigkeit zurück, die sie durch die Heirat mit einem Deutschen verloren hatte.

Nach dem Tod ihres Mannes 1934 verkaufte sie das Haus an die Firma Buchler und emigrierte mit den Töchtern Annette und Alix nach Frankreich. Annette ging weiter nach Südafrika, wo ihr Bruder Herbert lebte. Der war nach der Pleite seines Lehrbetriebs in Hannover nach Johannesburg ausgewandert und hatte dort eine Eisenwarengroßhandlung aufzubauen begonnen. Als die Wehrmacht 1940 Frankreich eroberte, flüchteten Cécile-Berche und Alix nach Spanien. Schmuggler brachten sie über die Grenze nach Portugal. Dort verschwanden sie als illegal Eingewanderte im Gefängnis. Von Südafrika aus spürten Herbert und Annette sie schließlich auf, und der südafrikanische Konsul in Lissabon bekam sie frei.

Vom Café zum Bankhaus

Meyersfelds Café am Bahnhof blieb unter dem Namen „Kaffee Börner“ ein beliebter Treffpunkt der Braunschweiger. Die neuen Besitzer waren der Querumer Gastwirt Rudolf Börner und seine Frau Elfriede. Nach Kriegsende diente die unzerstörte Amsberg-Villa zunächst als sowjetisches Repatriierungsbüro. Dessen Hauptaufgabe war es, ehemalige Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene auch gegen ihren Willen in die Sowjetunion „rückzuführen“, um sie zu „bestrafen“, denn Stalin hatte sie rigoros zu „Volksverrätern“ erklärt.

In den folgenden Jahrzehnten vermietete der Fabrikant Buchler sein Haus als Residenz-Kaffee beziehungsweise wieder als Bank (Bankhaus Markard). Seit 1991 gehört es der NORD/LB. An Meyersfelds erinnert nur noch das Monogramm BM in der rückwärtigen Eingangstür.

Als der Journalist Dieter Diestelmann 1983 Herbert Meyersfeld in Johannesburg besuchte, erzählte der ihm: „Nach Kriegsende fuhren meine Frau und ich per Schiff von England nach Hamburg und von dort mit dem Zug weiter nach Braunschweig. Ein deutsches Ehepaar saß mit in unserem Abteil. Ich dachte mir, probiere doch mal dein Deutsch aus. Ich fragte die beiden also irgendwas und dann sagte der Mann: Für einen Engländer sprechen Sie sehr gut Deutsch, aber es klingt, als kämen sie aus Braunschweig.“ Hier besuchten sie Herberts alten Schulfreund Richard Borek.

Meyersfelds Sohn Michael Meyersfeld wurde in Südafrika ein bekannter Fotograf, dessen sorgfältig komponierte Bilder die Blicke anziehen. Im Herbst 2013 durfte er durch die Vermittlung der Boreks einige in der Amsberg-Villa zeigen.

Dieser Bezahlartikel ist zuerst erschienen am 12.7.2023 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article238924241/Wieso-die-Amsberg-Villa-in-Braunschweig-mal-ein-Cafe-war.html

Dieser Bezahlartikel ist zuerst erschienen am 12.7.2023 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/braunschweig/article238924241/Wieso-die-Amsberg-Villa-in-Braunschweig-mal-ein-Cafe-war.html