Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 25: Die Fachwerkhäuser der Neustadt fielen in Gänze in Schutt und Asche.

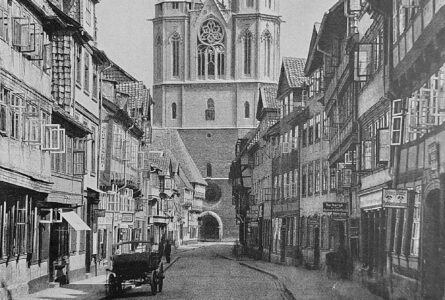

Seit Jahrhunderten schließt der wuchtige Westbau von St. Andreas die Weberstraße im einstigen Weichbild Neustadt wirkungsvoll ab. Der heute mit fast 94 Metern höchste Kirchturm Braunschweigs war ursprünglich noch einmal deutlich höher: Die 1544 vollendete Turmspitze schob sich 122 Meter hoch in den Himmel über der Löwenstadt, während der Nordturm unvollendet blieb. Die heutige glockenförmige Turmspitze von 1742 zeigt sich in barocken Formen und konnte 1955 nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg neu errichtet werden.

Nur der Grundriss blieb übrig

Mehr noch als St. Andreas wurde die historische Neustadt von den Verwüstungen des Krieges getroffen. Das fast durchweg von Fachwerkbebauung geprägte Quartier fiel in Gänze dem Feuersturm des 15. Oktober 1944 zum Opfer. Von dem typischen „Straßendreistrahl“ – den vom Radeklint ausgehenden Straßenzügen Beckenwerker‑, Weber- und Lange Straße – blieb nur der Grundriss übrig – und dieser wurde während des Wiederaufbaus verändert. Die drei Straßen bildeten mit Wollmarkt und Alte Waage das Grundgerüst der mittelalterlichen Braunschweiger Teilstadt. Diese entstand nach der Anlage von Altstadt und Hagen ab 1200 planmäßig in dem noch „offenen“ Sektor der städtischen Gesamtbefestigung. Sie wurde 1231 erstmals als „nova civitas in Bruneswich“ erwähnt. Im westlichen Teil der Neustadt dominierte das Textil- und Metallhandwerk, Straßennamen wie Beckenwerkerstraße, Kupfertwete und eben Weberstraße zeugen bis heute davon. Die führenden Kaufmanns‑, Rats- und Patrizierfamilien dieses Weichbildes wohnten in der Reichsstraße.

In der Weberstraße waren die Tuchmacher – Leineweber und Lakenmacher – angesiedelt. Dies erinnert an die starke Stellung des mittelalterlichen Braunschweigs als Zentrum der Textilherstellung und des Tuchhandels. Das Gewandhaus der Altstadt, ein Gebäude für den Handel und die Lagerung von Textilwaren, war und ist der größte mittelalterliche Profanbau der Stadt. Übrigens gehörte die Leineweberei seinerzeit zu den „unehrlichen“ Handwerkstätigkeiten. Sie war in der Weberstraße seit 1342 nachweisbar.

Lebhaftes Straßenbild

Die Weberstraße war die mittlere der drei von Osten auf dem Radeklint einmündenden Straßenzüge. In fast gerader Linie führte sie auf den Westbau der Andreaskirche. Leichte Verschränkungen in den Baufluchten ließen das Straßenbild jedoch sehr lebhaft erscheinen. Die Bebauung bestand bis zur Zerstörung fast vollständig aus Fachwerkhäusern. Lediglich an der Einmündung in den Wollmarkt traten zwei später überbaute und veränderte Kemenaten in Erscheinung. Wie in anderen Quartieren des alten Braunschweigs wechselten sich traufständige Fachwerkbauten aus dem 15. bis zum 18. Jahrhundert in lebendiger Folge ab. Die größten Exemplare stammten aus dem späten 15. Jahrhundert.

In dieser Epoche, die kunstgeschichtlich der späten Gotik zugeordnet wird, muss in sämtlichen Weichbilden eine unglaubliche Baukonjunktur geherrscht haben. In Literatur und historischen Bildquellen sind an die 300 spätmittelalterliche Häuser überliefert. Schönstes und größtes noch erhaltenes Beispiel ist der 1489 errichtete „Ritter St. Georg“ an der Alten Knochenhauerstraße. Noch größer war das aus zwei Bauteilen bestehende Haus Weberstraße 5 mit seinen insgesamt 23 Spann (=Gefachbreiten) an der Südseite des Straßenzuges. Die stark über kräftig profilierten Knaggen vorkragenden Stockwerke beinhalteten ursprünglich Speicherräume. Ihr Fassungsvermögen muss enorm gewesen sein, nur vergleichbar mit den Speicherstöcken der Alten Waage.

Und damit nicht genug: Im Hof von Weberstraße 5 stand ein ähnlich großer Seitenflügel aus gleicher Bauzeit. Typisch für die spätgotischen Bauten waren Treppenfriese an den Stockwerkschwellen, wie sie heute ebenfalls am „Ritter St. Georg“ oder an den Stiftsherrenhäusern an der Kleinen Burg zu betrachten sind. Weitere bemerkenswerte Denkmäler aus der Zeit vor 1500 waren an der Nordseite der Weberstraße mit Nr. 28 und Nr. 40 erhalten geblieben. Bemerkenswert war der kleine Speicherbau Nr. 15, der sein spätmittelalterliches Erscheinungsbild und seine Nutzung bis zuletzt bewahrt hatte.

Herausragendes Renaissance-Fachwerkhaus

Auch das stattliche Renaissance-Fachwerkhaus Weberstraße 12 gehörte zu den herausragenden Bauten, wobei die ursprüngliche Unterteilung in Wohnbereich und Dielenteil noch gut erkennbar war: In die Diele mit der Toreinfahrt wurde wohl um 1900 ein Laden eingebaut, der rechts anschließende Wohnteil lag etwas höher und war unterkellert. Die Dachaufbauten (Zwerchhaus und Gauben) entstanden wohl um 1800 für eine Wohnnutzung des Dachraums, auch der Speicherstock wurde damals zu Wohnräumen umfunktioniert. Am Renaissancehaus Weberstraße 47 hatte sich noch ein rundbogiges Dielentor erhalten.

Viele der großen Häuser wurden nachträglich unter verschiedenen Besitzern aufgeteilt und damit entsprechend verändert. Zudem gestaltete man die ursprünglichen Speicher seit dem 18./19. Jahrhundert für eine Wohnnutzung um. Damit wuchs die Belegung der Häuser stark an – was schließlich zu unvorstellbar beengten Wohnverhältnissen führte. Im Viertel zwischen Lange Straße, Weber- und Beckenwerkerstraße erfolgte von 1933 an eine erste Stadtsanierung, die bei Kriegsbeginn eingestellt wurde. Im Rahmen der von dem Städtebauer und Hochschullehrer Hermann Flesche geleiteten Sanierung wurden Häuser instandgesetzt und vor allem die engen Hinterhöfe entkernt sowie kleine Freiflächen gestaltet. In der Zeit des Nationalsozialismus erfolgten solche Sanierungen selbstverständlich mit ideologischem Unterton – es ging um die Beseitigung von „Brutstätten der Kriminalität“ und um „Volkshygiene“.

Großmaßstäbliche Bebauung

Der vom NS-Regime entfachte Krieg fegte das frisch sanierte Quartier beiseite. Der Wiederaufbau ging in der einstigen Neustadt eher schleppend voran. In den späten 1950er Jahren wurde der Straßendreistrahl am Radeklint durch großmaßstäbliche Bebauung gekappt. An der Weberstraße entstanden seit den 1960er/70er Jahren schließlich eine Berufsschule, die Sporthalle Alte Waage und 1999 die Rückseite eines Großkinos. Damit gerierte die Weberstraße von einer Inkunabel des alten Braunschweig zu einer der erbarmungswürdigsten Fehlleistungen des Wiederaufbaus dieser Stadt.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regelmäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.