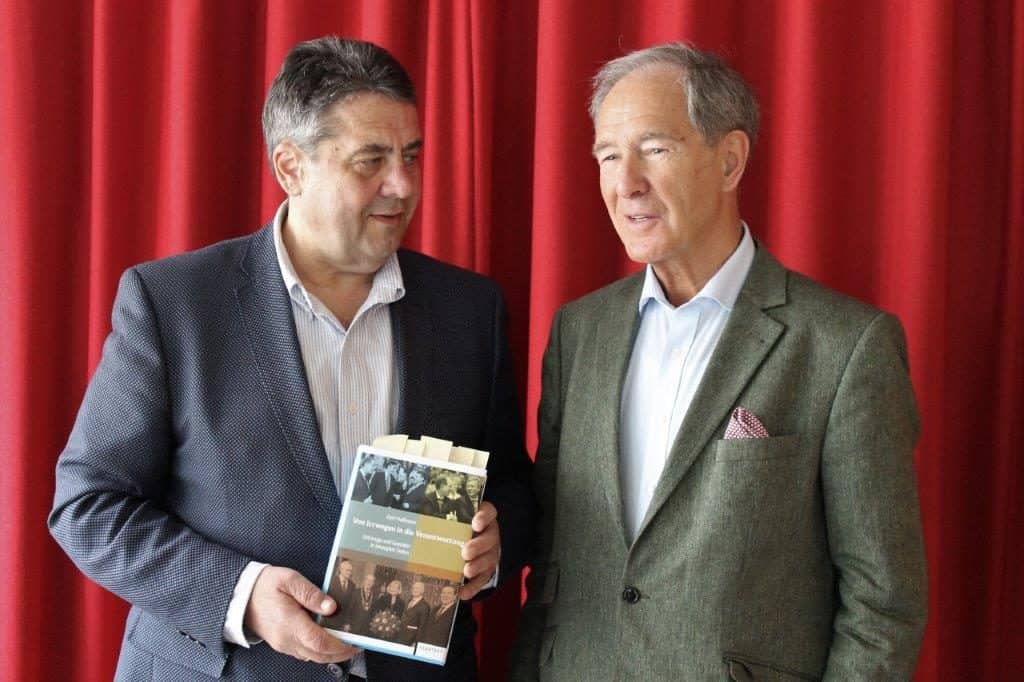

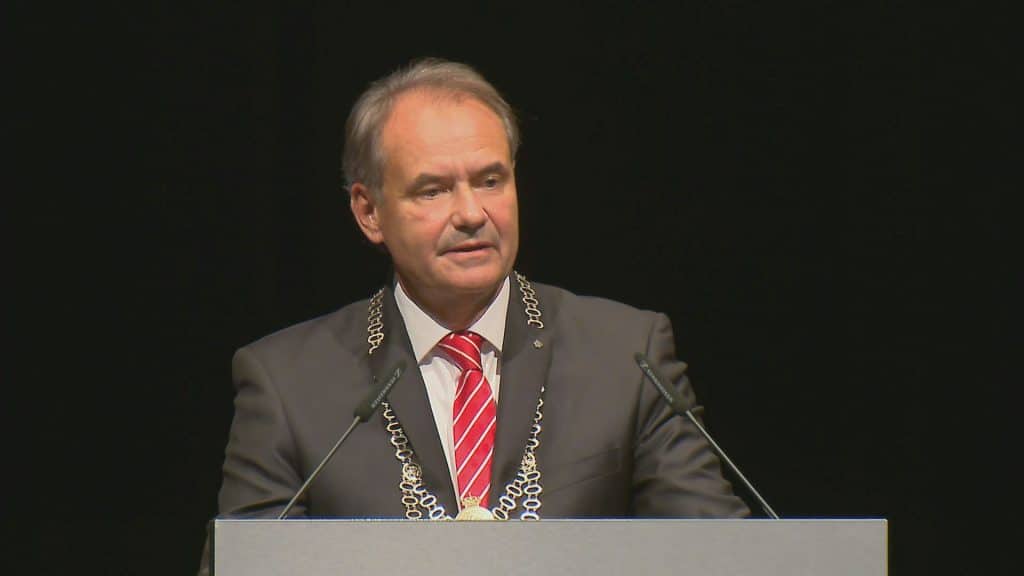

Früherer Braunschweiger Oberbürgermeister startete mit seiner Reihe regionaler Lesungen aus seinem Buch „Von Irrwegen in die Verantwortung“ in Wolfenbüttel.

Der frühere Braunschweiger Oberbürgermeister Gert Hoffmann hat eine offene politische Biografie verfasst, die spannende Blicke hinter die Kulissen erlaubt. Hoffmann schildert darin seine wichtigsten Lebensstationen, angefangen bei der Kindheit im zerstörten Berlin bis zur Amtsübergabe in Braunschweig an Ulrich Markurth. Er begründet Entscheidungen und erinnert an Begegnungen mit bedeutenden Persönlichkeiten der jüngeren deutschen Geschichte. Aus dem erfrischend populär verfassten Buch mit dem Titel „Von Irrwegen in die Verantwortung“ veröffentlichen wir im Folgenden kurze, für die Biografie charakteristische Auszüge aus den wesentlichen Kapiteln.

Wer intensiver eintauchen will in die Welt Hoffmanns findet dazu in regionalen Lesungen Gelegenheit dazu. Die erste fand gestern in Wolfenbüttel statt. Veranstalter waren der Verein Kulturstadt Wolfenbüttel und die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK), deren Präsident Hoffmann während seiner Braunschweiger Amtszeit und darüber hinaus bis zum vergangenen Jahr war. Hoffmann wird auch in Helmstedt, Goslar, Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter und Gifhorn lesen und für Fragen zur Verfügung stehen. Im Mai werden Präsentationen in Göttingen, Dessau und Hannover folgen. Das Buch war am vergangenen Freitag erstmals in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt worden.

Die Auszüge:

Aus der Kindheit: Während dieser dramatischen Leidenszeit der eingeschlossenen Stadt war ich allerdings nicht dort, sondern bei meinen Großeltern mütterlicherseits in Gummersbach. Im Mai war ich – ohne dass meine Eltern wie alle anderen auch nur ahnten, dass eine solche Blockade kommen könnte – nach Köln ausgeflogen und von dort in die Oberbergische Kreisstadt gebracht worden. Wahrscheinlich, um dort für einige Wochen etwas „aufgepäppelt“ zu werden, da die Ernährungslage in Berlin sehr schwierig war. In Gummersbach waren die Lebensverhältnisse im Allgemeinen und die meiner Großeltern im Besonderen völlig anders. Der Großvater führte ein ebenfalls traditionsreiches, allerdings noch größeres Textilunternehmen, nämlich die 1866 als „Strick- und Wirkwarenfabrik“ gegründete Firma „Emil Wilhelm Sondermann“. … Statt in der für die damaligen Verhältnisse immer noch relativ großen Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in Kreuzberg, durch deren Decke allerdings gelegentlich Wasser tropfte, lebte ich nun in einer imposanten Fabrikantenvilla in der Grotenbachstraße mit viel Dienstpersonal, einem riesigen Garten und Lebensbedingungen, als ob es nie einen Krieg gegeben hätte. … Was aber meine Eltern in der Zeit der Trennung empfanden, kommt eindrucksvoll in einem Brief meines Vaters vom 19. Oktober 1948 an einen Geschäftsfreund zum Ausdruck: „Auch meine Frau leidet besonders stark unter diesen unseligen Verhältnissen, da unser Junge nun schon seit fünf Monaten drüben im Westen bei den Großeltern ist und unsere Sehnsucht nach dem Kinde von Woche zu Woche stärker wird. Nur die Überzeugung, dass er bei den derzeitigen Verhältnissen und der ungewissen Zukunft drüben sicherlich besser aufgehoben ist und nichts zu entbehren hat, lässt uns die Trennung einigermaßen ertragen.“

Zur Radikalisierung: „Dann kamen 1966 das Ende der Regierung Erhard und die erste große Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik. Das hatte weitreichende Folgen für die politische Stimmung, gerade in der Jugend. Bei ihrer großen Mehrheit – jedenfalls der akademischen Jugend – führte das aus Verärgerung über den „Verrat der SPD“ durch den Pakt mit der „Rechten“ und „alten Nazis“ (Kurt-Georg Kiesinger) zur Radikalisierung nach links. Bei mir ging es genau in die andere Richtung. Eine CDU, die den ehemaligen Kommunisten Herbert Wehner zum Minister machte, war schlicht nicht mehr wählbar. Die Alternative schien die „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“ (NPD) zu sein, die 1964 gegründet worden war und infolge dieser großen Koalition und erster wirtschaftlicher Schwierigkeiten in der Bundesrepublik im Jahre 1966 in viele Landtage einzog.“

Von der Abkehr: Und so signalisierte ich Müller Anfang des Jahres Interesse an dem Eintritt in die Junge Union. Der ging so glatt aber nicht vonstatten, denn im Kreisverband gab es darüber eine kontroverse Diskussion. Man legte meinen Aufnahmewunsch, wie anderswo in der Bundesrepublik in ähnlichen Fällen, erst einmal auf Eis. Rückblickend kann ich das nur als sehr nachvollziehbar empfinden. Aber ich hatte nun einmal diesen Weg eingeschlagen und hielt, wie so oft, an meiner Zielsetzung fest. Auch Müller wollte schon aus Gründen des eigenen Prestiges die Sache positiv zu Ende bringen. Er riet mir, jetzt einen Antrag auf Aufnahme in die CDU zu stellen, und bereitete das offenbar als Mitglied des CDU-Kreisvorstandes politisch in einigen Hintergrundgesprächen vor. Mitte Mai wurde ich zu einer für mich nun wirklich entscheidenden und über meinen weiteren Lebenslauf bestimmenden Sitzung des Kreisvorstandes eingeladen. Unter Vorsitz des erfahrenen und hoch angesehenen Apothekers Peter Ianocha wurde ich eingehend befragt nach meinem Engagement für die NPD, meinen Gründen für den Austritt und für den Wechsel und nach derzeitiger Einstellung zu bestimmten Themen. Das Ganze geschah in einer sehr freundlich-wohlwollenden Atmosphäre, so dass ich schon ein gutes Gefühl hatte. Nachdem ich weg war, beschloss der Vorstand meine Aufnahme, und man teilte mir das mit. Mein Interesse an einer parteipolitischen Karriere war ungebrochen, und so begann ich das, was man gemeinhin die „Ochsentour“ nennt. Ich nahm an fast allen Veranstaltungen der Partei teil, brachte mich in Arbeitskreise ein, meldete mich rege zu Wort und engagierte mich.

In Dessau: Nach den ersten Monaten konnten wir uns intensiver um kommunale Beratung, dringend notwendige Bebauungspläne, die Neuordnung des Schulsystems und vor allem um die schwierige wirtschaftliche Lage auf dem Arbeitsmarkt kümmern. Für Letzteres war schon allein wegen der Dimension, aber auch wegen der Symbolik, dafür Bitterfeld der Ort, an dem sich alle diese Fragen und Probleme verdichteten und gelöst werden mussten. Hier aber konnte nur einer das scheinbar unabänderliche Aus für den traditionellen Chemie-Standort verhindern: Bundeskanzler Helmut Kohl. Und ich schrieb ihn unter Missachtung aller bürokratischen Gepflogenheiten und Umgehung des Dienstweges einfach an. Ich schilderte ihm die dramatische Zuspitzung der Lage und bat ihn, selbst einmal sich vor Ort ein Bild zu machen und zugleich durch einen Besuch die Stimmung wieder zu verbessern.“

Aus Braunschweig: Nicht ohne Anspannung ging ich dann in meine erste Dezernenten-Konferenz in das alte Magistratszimmer. Wie würde die Runde auf mich reagieren? In diesem Kreis war ich – das letzte Mal! – der Jüngste, die anderen waren erfahrene und selbstbewusste Wahlbeamte, und sie musterten mich schon skeptisch, weil sie viel über meinen Führungsstil, mein Tempo und meine Veränderungsabsichten gehört hatten. Zwar waren sie untereinander zum Teil extrem zerstritten, was die Arbeit der Verwaltung in den letzten Jahren deutlich geschwächt, ja sogar gelähmt hatte. Aber in einem Punkt waren sie sich wohl alle einig: Der kollegiale Stil der Beratung, Diskussion und Entscheidung hier sollte beibehalten werden. Aber nachdem ich Tritt gefasst hatte, stellte ich schon nach der zweiten Sitzung klar, dass die Entscheidungen nach möglichst kurzer Beratung allein von mir getroffen und verantwortet würden. Schließlich war ich nach dem sogenannten „monokratischen“ System der Kommunalverfassung ja auch für alles gegenüber Öffentlichkeit und Politik verantwortlich. Einige hatten sichtlich Schwierigkeiten mit dieser neuen Art und trösteten sich wohl auch damit, dass ihre Amtszeit unter diesem neuen, forschen Verwaltungschef nicht mehr lange dauern würde.

Zum Schloss: In einem Gastkommentar in der WELT („Es sind nicht nur die Steine“) schrieb ich deshalb unter anderem: „Das Schloss gibt Braunschweig die verlorene Mitte zurück. Von diesem Projekt ging der entscheidende Impuls zur Erneuerung aus, die nötig war, um die herausragende Stellung Braunschweigs als regionales Einkaufszentrum im Wettbewerb mit erstarkenden Nachbarstädten zu festigen und sogar auszubauen. Für ein Grundstück erhielt die Stadt über die architektonische Neuinszenierung ihrer Innenstadt hinaus das Geld, um die in der Nachkriegszeit entstandenen Verkehrsschneisen in Boulevards umzugestalten, um neue, attraktive Wege in eine lange vernachlässigte Innenstadt zu bauen. Aus eigener Kraft wäre das unmöglich gewesen.“ Ich erwiderte den Kritikern dieser Verbindung von Tradition und „schnödem Kommerz“, schließlich lebe „auch die allseits bewunderte Pracht Londoner oder Pariser Konsumpaläste vom Rückgriff auf vergangene Architekturstile“. Und ich schloss mit einem Satz von Richard Borek zu mir: „Es sind nicht nur die Steine“ und ergänzte: „Tatsächlich, in diesen Steinen steckt Leben, denn das ganze Umfeld blüht auf. Zur Aufbruchsstimmung in Braunschweig hat das Schloss entscheidend beigetragen.“ In diesem vielbeachteten Kommentar war die gesamte Idee und Begründung dieses Jahrhundert-Projekts enthalten, das jetzt seiner Fertigstellung entgegen sah.

Vom Abschied aus dem Amt: Nun kam tatsächlich das Ende, wie immer schließlich mit unerwarteter Schnelligkeit. Mein letzter Empfang in der Dornse galt den Delegationen der Europameisterschaft der Leichtathletik-Mannschaften, um die ich so sehr gekämpft hatte. Auch das war irgendwie passend. Ebenso wie mein letzter öffentlicher Termin, der Spatenstich zum Waschhaus für Braunschweigs Muslime, das ich ebenfalls mit Mühe, aber schließlich sogar mit größtmöglicher Mehrheit durchgesetzt hatte. Am selben Abend führten meine Frau und ich das Ehepaar Markurth bei einem Abendessen im „Richmond“ in das Amt und einige Bräuche ein. Am Ende des Abends gingen meine Frau und ich noch einmal allein durch das Schloss, in dem wir so viele repräsentative Essen wahrlich zur Ehre der Stadt, aber durchaus auch zur eigenen Erbauung gegeben hatten. Und ich dachte an meine Gesprächsrunden dort, wo wir im ausgesuchten Kreis losgelöst von den Alltagsthemen über „Gott und die Welt“ diskutiert hatten. Saß man dort im „Richmond“ mit interessanten Persönlichkeiten, waren die schon geschilderten Ratssitzungen ganz weit weg und das Amt auf einmal viel attraktiver. In meiner letzten Dezernenten-Konferenz und meiner letzten kurzen Fachbereichsleiter-Sitzung hatte ich schon etwas mehr Mühe, nicht sentimental zu werden, erstickte aber weiter jede Regung dazu bei mir und anderen im Keim.

Fakten

Von Irrwegen in die Verantwortung

Autobiographie von Gert Hoffmann

Gebundene Ausgabe: 488 Seiten

Verlag: Klartext; Auflage: 1 (13. April 2018)

ISBN-10: 3837519155

ISBN-13: 978–3837519150

Preis: 29,95 Euro