Städtische Veranstaltung anlässlich des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung zieht überwiegend positiv Bilanz.

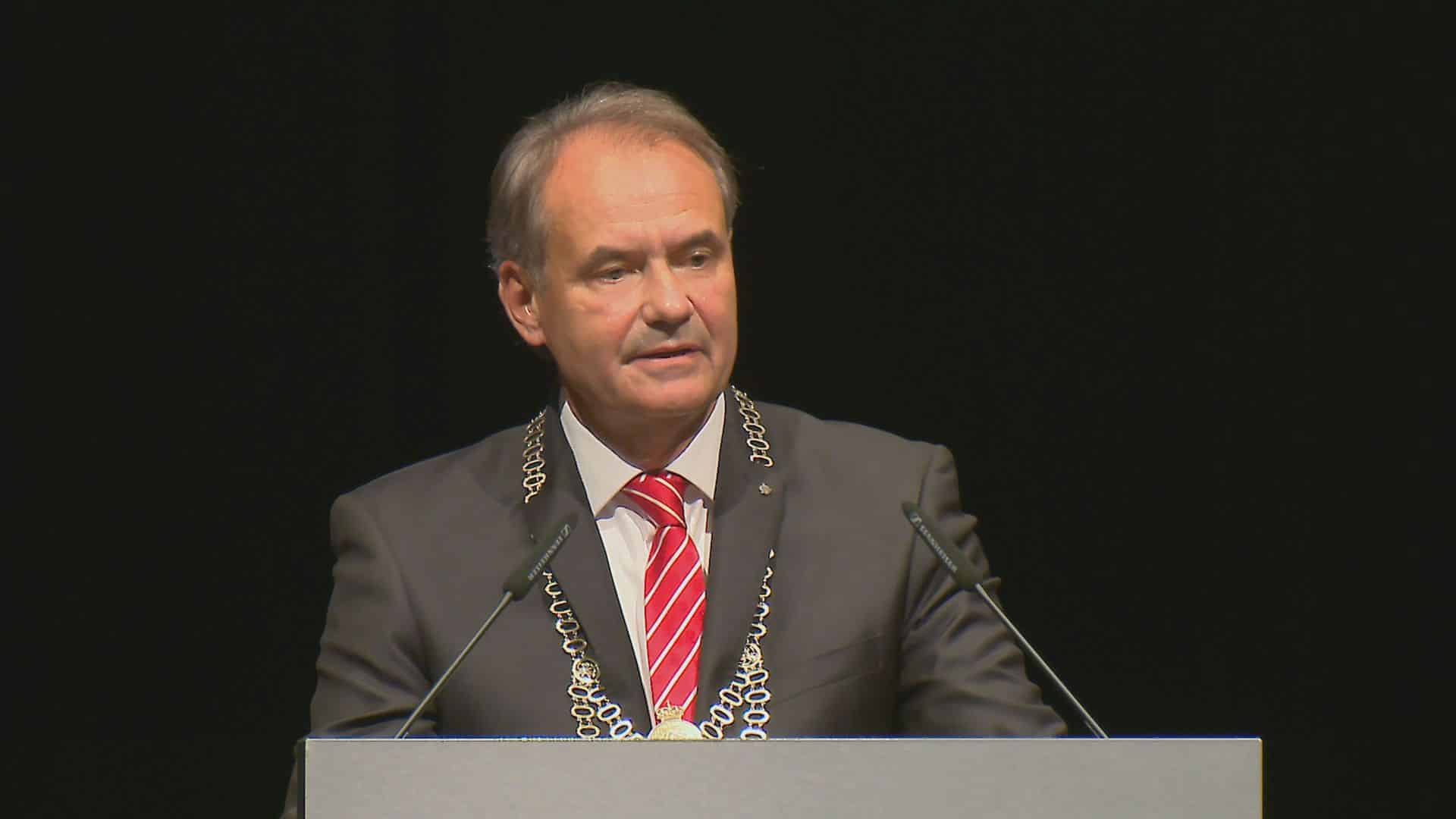

„Bis heute ist das Zusammenwachsen der ehemals zwei deutschen Staaten nicht abgeschlossen und bei weitem nicht vollkommen“, sagte Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth zu Beginn der städtischen Veranstaltung anlässlich des 30. Jahrestags der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten am 3. Oktober 1990. Die Freundschaft zwischen den Städten und den Menschen sei jedoch auf allen Ebenen gelebter Alltag. Für Braunschweig bedeute die Wiedervereinigung, dass die Stadt vom Zonenrand in die Mitte Deutschlands gerückt sei. Magdeburg und Braunschweig lägen seither im Herzen Europas. Dafür und für die großen Chancen, die sich daraus ergäben, sollten beide Städte dankbar sein.

„Das, was unsere Gemeinschaft im wiedervereinten Deutschland zusammenhält, sind die Werte, auf denen unser Land gegründet ist und die im Grundgesetz festgeschrieben sind. Gemeinsam treten wir für die Prinzipien ein, die in allen europäischen Ländern Geltung haben oder haben sollten – für Grundrechte und Demokratie, für Solidarität und Offenheit, für die Würde des Einzelnen und das Miteinander der Verschiedenen“, erklärte Markurth.

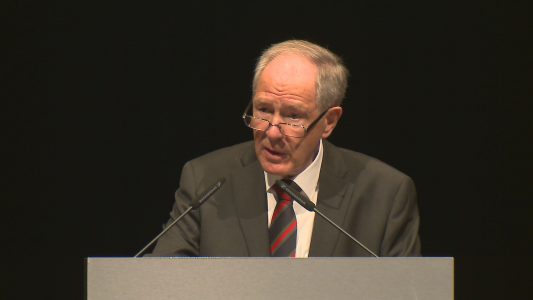

Mann der ersten Stunde

Der frühere Oberbürgermeister Braunschweigs, Dr. Gert Hoffmann, zog in seinem Impulsvortrag eine überwiegend positive Bilanz nach 30 Jahren Wiedervereinigung. Als aus dem Westen (Gifhorn) gekommener Regierungspräsident in Dessau (Sachsen-Anhalt) war er ein „Mann der ersten Stunde“ beim Aufbau der Verwaltung auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. „Die Wiedervereinigung war ein großes Glück für dieses Land, für die Menschen, nicht nur für die Ostdeutschen, sondern sicher auch für uns hier. Für mich war es ein besonderes Glück, dass ich eine so interessante und verantwortungsvolle Position bekam. Dafür werde ich ewig dankbar sein. Wem bin ich dankbar? Den Menschen in der DDR, die diese friedliche Revolution realisiert haben und mir das Vertrauen geschenkt haben“, meinte er.

Problemstellungen gemeistert

Hoffmann erinnerte in seinem Beitrag an die großen Problemstellungen der Anfangszeit mit dem sogenannten Schürerpapier, das die desolate ökonomische Lage der DDR offenbarte, der Währungsunion, die die Flucht aus dem Osten stoppen sollte, und der Treuhand, die große Teile der DDR-Wirtschaft aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit abwickeln musste. In seinem damaligen Regierungsbezirk seien in kurzer Zeit allein beim Fotochemischen Kombinat Wolfen und beim Chemiekombinat Bitterfeld rund 33.000 Arbeitsplätze weggefallen, ehe Neuansiedlungen gelangen.

Den Sorgen von damals stünden heute jedoch die großen Fortschritte bei der Infrastruktur auf dem Gebiet der ehemaligen DDR gegenüber. „Wer erinnert sich schon daran, wie schwierig es anfangs war, überhaupt nur zu telefonieren“, fragte Dr. Hoffmann. Er hob die Entwicklung von Braunschweigs Partnerstadt und Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg hervor, die Veränderung des Braunkohle-Tagebaus in Bitterfeld, der heute – in Teilen geflutet – ein Naherholungsgebiet ist, oder Quedlinburg, das als Welterbestadt eine Touristenattraktion von europäischem Rang ist.

Mehr Austausch erforderlich

Kritisch merkte er an, dass viele Westdeutsche auch nach der Wiedervereinigung zu wenig Interesse an der Historie der DDR und der Entwicklung der neuen Bundesländer zeigten. „Wir müssen mehr zusammenkommen, nicht nur am Tag der Deutschen Einheit und nicht nur die Offiziellen. Der Apell geht ganz klar an die Westdeutschen. Man staunt, wie wenig sich Menschen aus dem Westen mit den Schönheiten an Kultur und Sehenswürdigkeiten auskennen, die nur wenige Kilometer hinter der früheren Grenze liegen“, meinte er. Er warb dafür, den Ostdeutschen besser und in Ruhe zuzuhören, was sie wirklich bewege, damit in zehn Jahren die Wiedervereinigung tatsächlich hundert Prozent gelungen sei.

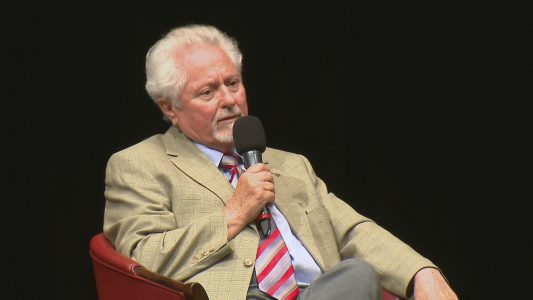

Kontakt zum Politbüro

Dem Impulsreferat folgte eine Diskussionsrunde mit unter anderem dem früheren Ministerpräsidenten Niedersachsens und ehemaligen Braunschweiger Oberbürgermeister Gerhard Glogowski. Er berichtete, wie es 1987 zur Städtepartnerschaft zwischen Magdeburg in der DDR und Braunschweig gekommen war. Vermittler sei der damalige Chef der Salzgitter AG, Ernst Pieper, gewesen, der persönliche Kontakte zu Günter Mittag, einem Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED, unterhalten hatte. „Damals gab es 500 westdeutsche Städte, die Partnerschaften mit Städten in der DDR beantragt hatten. Das Bedürfnis der Menschen zum Austausch war auch zu der Zeitz in beiden deutschen Staaten ausgeprägt“, erklärte Glogowski.

Verantwortung für die Zukunft

Den vielleicht markantesten und treffendsten Satz der Veranstaltung zur 30. Wiederkehr der Einheit formulierte der frühere Magdeburger Oberbürgermeister Dr. Wilhelm Polte. „Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe und mir bewusst wird, dass ich im vereinten Deutschland lebe. Ein besseres Deutschland hat es in der Geschichte noch nie gegeben“, sagte er und warnte davor, am Einigungsprozess dauerhaft rückblickend herumzunörgeln. Er forderte auf, weiter an der Deutschen Einheit zu arbeiten, aus der Vergangenheit mit zwei Kriegen und zwei Diktaturen zu lernen und Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen.