In der „Rechtschreibwerkstatt“ der Grundschule Bebelhof lernen Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwäche den richtigen Umgang mit Buchstaben und Wörtern. In Kooperation mit dem Zentrum für integrative Lerntherapie (ZiL) erhalten sie eine individuelle Förderung, um gezielt an ihren Schwierigkeiten zu arbeiten.

Seit 2015 bietet die Grundschule Bebelhof die „Rechtschreibwerkstatt“ an. Zur Mitte der 2. Klasse werden alle Kinder der zwei Parallelklassen mit einem standardisierten Verfahren getestet, um eventuelle Schwächen und Schwierigkeiten beim Schreiben und Lesen zu erkennen. Zu dem Zeitpunkt ist üblicherweise das Erlernen der Lesetechnik abgeschlossen, zugleich bleibt aber noch Zeit, bevor die Kinder auf eine weiterführende Schule wechseln. In Gesprächen mit den Lehrkräften und der Lerntherapeutin Katja Overbeck vom Zentrum für integrative Lerntherapie werden dann drei Kinder pro Klasse ausgewählt, die ein Jahr lang eine regelmäßige Förderung durch die Lerntherapeutin erhalten.

Das Verfahren sei oft mit langen Diskussionen verbunden, erzählt Roswitha Siering, die Schulleiterin. Wichtig sei, die Lese-Rechtschreibschwäche richtig zu diagnostizieren, „Teilleistungsstörung“, nennt Katja Overbeck sie. Manche Schüler haben neben Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben auch Probleme beim Rechnen und in anderen Bereichen. Diese Kinder müssen dann anders gefördert werden, als das in der „Rechtschreibwerkstatt“ möglich ist.

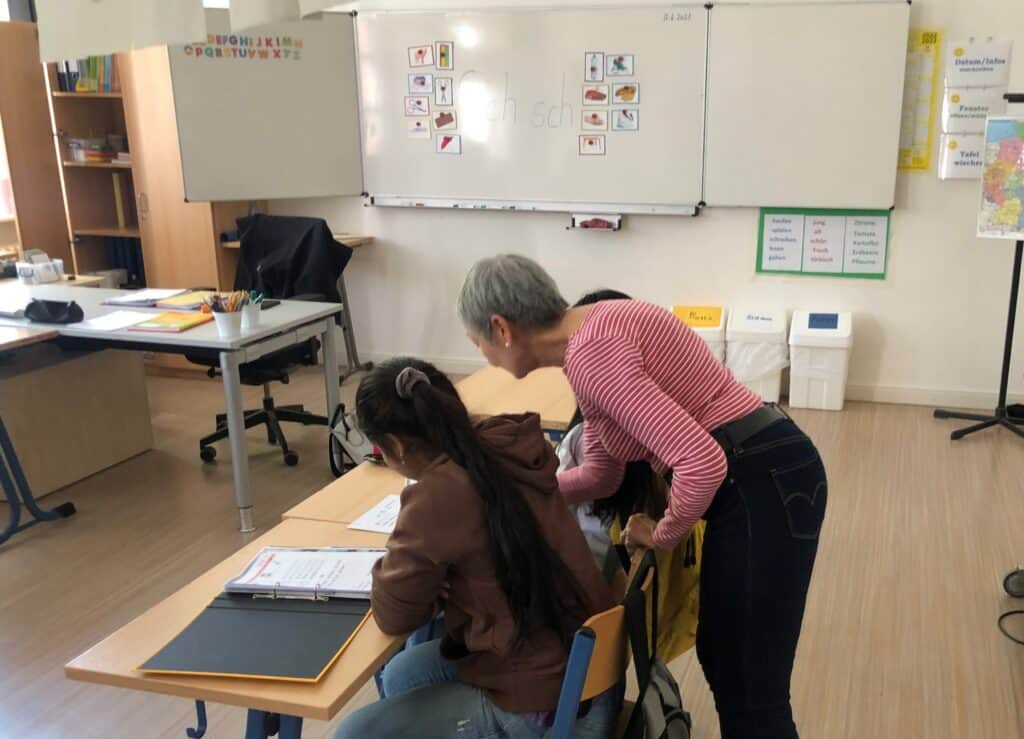

Einmal in der Woche kommt Overbeck in die Schule, wo sie einen gemütlichen Raum zur Verfügung hat. Siering konnte eine der Deutschstunden als Förderstunde in den Stundenplan integrieren. Auch die übrigen Kinder erhalten in dieser Zeit besondere Förderangebote, je nach ihren Bedürfnissen. „Die Lerntherapie-Kinder sollen nicht das Gefühl haben, sie verpassen in der Stunde z.B. wichtigen Mathe-Stoff“, begründet sie.

Overbeck verpackt ihre Aufgaben für die Kinder in abwechslungsreiche Spiele – ein Memory, bei dem Reimpaare mit den Zwielauten „eu“, „ei“ und „au“ gefunden werden müssen oder ein Buchstabenkasten, bei dem Wörter aus einzelnen Buchstabenklötzchen gelegt werden. Oft sei dabei eine Entschleunigung der Schlüssel, beobachtet sie. „Bei vielen Kindern geht es einfach zu schnell, sie werfen verschiedene Dinge zusammen, bringen sie durcheinander – Buchstabensalat.“ Da helfe es dann, einen Schritt zurück zu gehen, die Techniken langsam zu lernen mit Blick aufs Detail, um so zum automatisierten Lesen zu kommen.

Dabei ist die Rechtschreibschwäche oft der Ausgangspunkt für einen Teufelskreis: Das Kind kommt im Unterricht nicht mit und bringt schlechte Noten nach Hause. Die Eltern machen sich Sorgen, üben Druck auf das Kind aus, auf den es dann mit Gegendruck reagiert. So geht es zunächst darum, diesen Schulfrust abzubauen, das Selbstwertgefühl der Kinder zu heben, seine Stärken zu erkennen und zu fördern.

Doch es gibt kein Standardprogramm, das für jedes Kind passt. „In den Kleingruppen haben wir die Möglichkeit, jedes Kind individuell zu fördern, seine Stärken und Schwächen auszuloten und so genau die richtige Therapie zu finden“, erklärt Overbeck. Und mitunter geht es um viel mehr als die richtige Reihenfolge der Buchstaben. Zeigt ein Kind Verhaltensauffälligkeiten, setzt die Therapeutin auch dort an und versucht, diese zu behandeln.

Wichtige Bausteine des Projektes sind auch regelmäßige Gespräche mit den Lehrkräften und Elternnachmittage. Die Lehrerinnen und Lehrer werden so für die Problematik sensibilisiert, um im Schulalltag mit den Problemen umgehen zu können. Da wird bei einem Kind beim Lesen aus einem „bei“ ein „die“. Schnell ist der Impuls da, ungeduldig zu reagieren. Zu erkennen, dass das Kind schon ganz viel richtig gelesen hat und vielleicht einfach nur ein Problem mit der Leserichtung hat, ist nicht einfach. So besteht die Gefahr, dass alle frustriert sind – Schüler und Lehrer. Umgekehrt profitiert auch Overbeck vom kollegialen Austausch mit Siering und ihren Kolleginnen und Kollegen. Beide Frauen sind sich einig. „Wir schätzen das Fachwissen und die Erfahrung des jeweils anderen und haben gegenseitig Respekt vor der Arbeit.“

Nach Ablauf des Förderjahres beobachten die beteiligten Lehrkräfte bei allen geförderten Kindern eine individuelle Verbesserung der Leistungen, die meisten liegen dann im normalen Durchschnitt und kommen gut mit der Klasse mit. Bei manchen Kindern empfehlen sie auch die weitere Förderung durch das ZiL. Das ZiL ist ein durch die Initiative betroffener Eltern und interessierter Fachleute gegründeter gemeinnütziger Verein und kann auf fast 40 Jahre Erfahrung mit ganzheitlichen Therapien von lese‑, rechtschreib- und rechenschwachen Kindern zurückgreifen. „Es wäre einfacher, wenn das ZiL seine Leistungen auch in den Räumen der Schule anbieten könnte“, überlegt Overbeck. So könnten die Eltern Zeit und lange Wege sparen, zudem sinke die Hemmschwelle, denn auch der Begriff „Therapie“ ist für manche negativ besetzt, besonders Familien mit Migrationshintergrund verbinden damit eine Krankheit, für die sie sich schämen.

Ermöglicht wird das Projekt durch die finanzielle Unterstützung der Richard Borek Stiftung, der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und der Bürgerstiftung. „Natürlich wäre es schön, wenn es eine laufende Unterstützung z.B. durch die Stadt Braunschweig gäbe, die auch Projekte an anderen Schulen ermöglichen würde“, wünscht sich Katja Overbeck. Auch eine Fortbildung der Lehrkräfte in diesem Bereich findet sie wichtig. Generell sinke in der Gesellschaft die Bedeutung der Rechtschreibung, dabei sei sie die Grundlage für eine erfolgreiche Schullaufbahn der Kinder.