Auf den großen Industriellen und Mäzen gehen unter anderem das Braunschweiger Siemens-Werk, die Braunschweigische Baugenossenschaft und das Herzogin-Elisabeth-Hospital zurück.

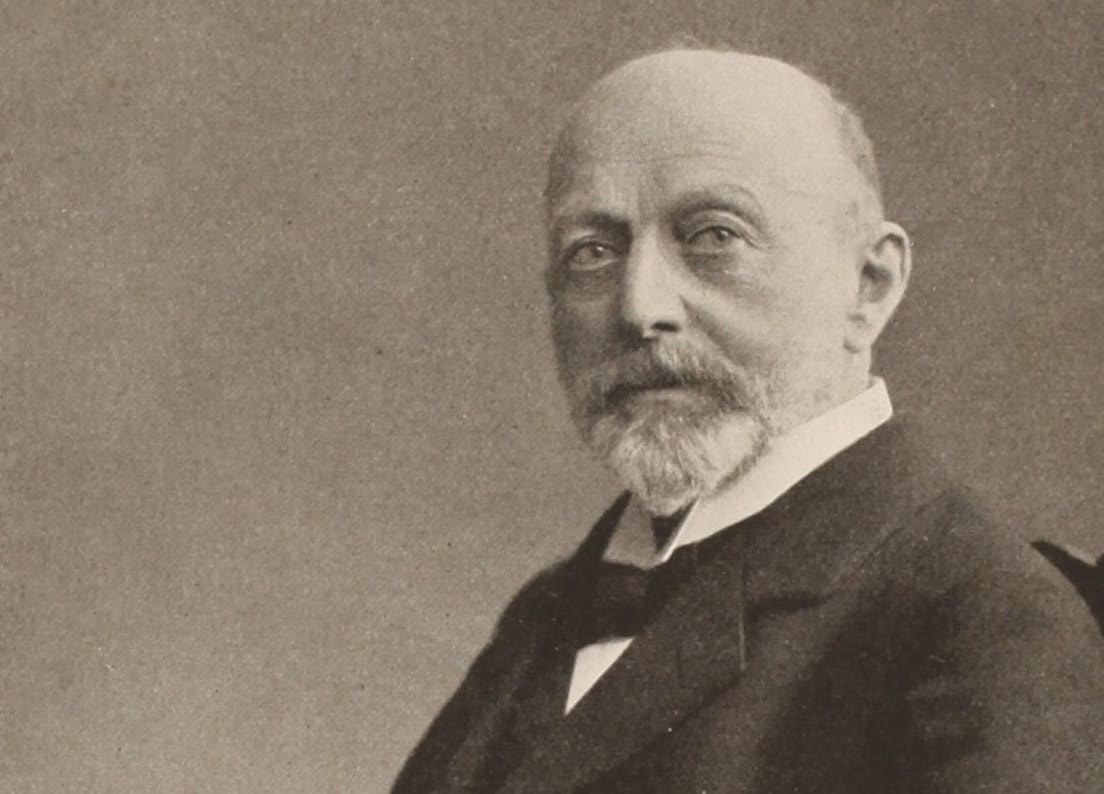

Der Geburtstag und auch der Todestag eines der größten Söhne der Stadt Braunschweig jähren sich Anfang Oktober. Der überaus erfolgreiche Unternehmer Max Jüdel wurde vor 175 Jahren am 10. Oktober 1845 geboren, am 9. Oktober 1910 starb er – nur einen Tag vor seinem 65. Geburtstag. Bis heute trägt sein Wirken nicht nur wirtschaftlich, sondern auch dank seiner wohltätigen Aktivitäten sozial segensreich Früchte für Braunschweig. Seit 2015 erinnert eine Persönlichkeitstafel auf dem Grundstück Adolfstraße 52 an den großen Industriellen und Mäzen. Zusätzlich wird er mit der Jüdelstraße in der Südstadt geehrt.

Nazis in der Villa Jüdel

In der Adolfstraße 52 stand bis 1944 die ehemalige Jüdel-Villa. Jüdel hatte das 1883 nach Plänen von Constantin Uhde entworfene hochherrschaftliche Haus 1904 gekauft. Zu seinen Lebzeiten wurde es ein gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt. Regelmäßig lud Jüdel Gäste aus allen Schichten der Gesellschaft zu Empfängen ein. Musiker und Sänger des Staatstheaters rissen sich darum, bei ihm aufzutreten. Jüdel vererbte die repräsentative Villa der Stadt Braunschweig als Wohnsitz für ihre Oberbürgermeister. Mit Hugo Retemeyer (1904 – 1925), Paul Trautmann (1925 – 1929) und Ernst Böhme (1929 bis 1933 und 1945 bis 1948) lebten jedoch nur drei von ihnen in der Villa. Danach nutzten die Nationalsozialisten das Haus. 1944 wurde es schließlich von Bomben getroffen, weitgehend zerstört und abgerissen.

Testamentarisch hatte Jüdel die Stadt Braunschweig als Generalerben eingesetzt und seinen Nachlass zur Errichtung der Max-Jüdel-Stiftung bestimmt, aus deren Erträgen bis heute unverschuldet in Not geratene Bürger unterstützt werden. „Weil ich mich dankbar dafür erweisen wollte, dass ich durch das mir geschenkte Vertrauen meiner Mitbürger in die Lage versetzt war, ein gut Teil meiner Lebensarbeiten der Stadt zu widmen“, so begründete der Unternehmer Max Jüdel in seinem Testament 1904 die Entscheidung. Süffisant fügte er an, dass vielleicht auch eine gewisse Eitelkeit, dass sein Name nicht in Vergessenheit geriete, eine Rolle gespielt habe. Während des Nazi-Regimes war seine Stiftung in „Allgemeine Städtische Stiftung“ umbenannt und ihr viel Kapital entzogen worden.

Gemeinsam mit Büssing erfolgreich

Max Jüdel stammte aus einer wohlhabenden, jüdischen Kaufmannsfamilie. Zunächst leitete er nach dem Abitur auf dem Martino-Katharineum das elterliche Textilgeschäft. Doch diese Aufgabe entsprach nicht seinen größeren Zielen und ebenso wenig seinen großen kaufmännischen Fähigkeiten. Gemeinsam mit dem genialen Ingenieur Heinrich Büssing gründete er 1873 die Eisenbahnsignal-Bauanstalt Max Jüdel & Co. Das Werk der Siemens AG in Braunschweig, noch heute auf dem Gelände der früheren Jüdel-Werke an der Ackerstraße gelegen, geht auf diese Gründung zurück.

Chancen der Industralisierung genutzt

Der Kaufmann Jüdel und der Ingenieur Büssing erkannten die großen Möglichkeiten der Industrialisierung mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes boten. Ihnen gelang es, die Signaltechnik zu revolutionieren. Die produzierten Stellwerke aus Braunschweig waren dank ihrer innovativen Technik – wie heute immer noch – auch international gefragt. Mit 1300 Mitarbeitern im Jahre 1908 gehörten die Jüdel-Werke zu den größten Arbeitgebern in Braunschweig.

Großes soziales Engagement

Das großherzige Engagement Jüdels für seine Arbeiter und deren Familien galt zu jener Zeit als ausgesprochen ungewöhnlich. Zu seinem Tod sagte der damalige Oberbürgermeister Retemeyer wahre Worte: „Das Andenken an Geheimrat Jüdel wird in Braunschweig nie verblassen.“ In der Deutschen Biografie heißt es: Er schuf eine „Unterstützungskasse für ärztliche Behandlung und Beschaffung von Arzneien“, eine „Arbeiterpensions- und Witwenkasse“ sowie andere betriebliche Stiftungen, um seine Arbeiter im Fall unverschuldeter Not unterstützen zu können. Darüber hinaus verwandte er regelmäßig einen erheblichen Teil seiner Einkünfte für soziale und karitative Zwecke, zur Errichtung oder Förderung von Wohlfahrtseinrichtungen sowie zur Unterstützung von jungen Künstlern.

Im gesellschaftlichen und sozialen Leben der Stadt engagierte sich Jüdel durch die Gründung der Braunschweiger Baugenossenschaft, einer Pflegeanstalt (das heutige Herzogin-Elisabeth-Hospital), einer Volkslesehalle und dem „Braunschweiger Carneval-Club“, der noch heute als Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872 existiert.

„Reichtum ermöglicht, Gutes zu tun“

Auch politisch war der Unternehmer aktiv als Braunschweiger Landtagsabgeordneter und als Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Von 1893 bis zu seinem Tod 1910 war Jüdel Präsident der Handelskammer. Für seine unternehmerischen Leistungen verlieh ihm die TU Braunschweig die Ehrendoktorwürde.

An der Tür zu seinem Arbeitszimmer stand der lateinische Spruch: „Reichtum ermöglicht, Gutes zu tun.“ Es war sein Lebensmotto, das ihn tatsächlich auch 175 Jahre nach seiner Geburt unvergessen macht.