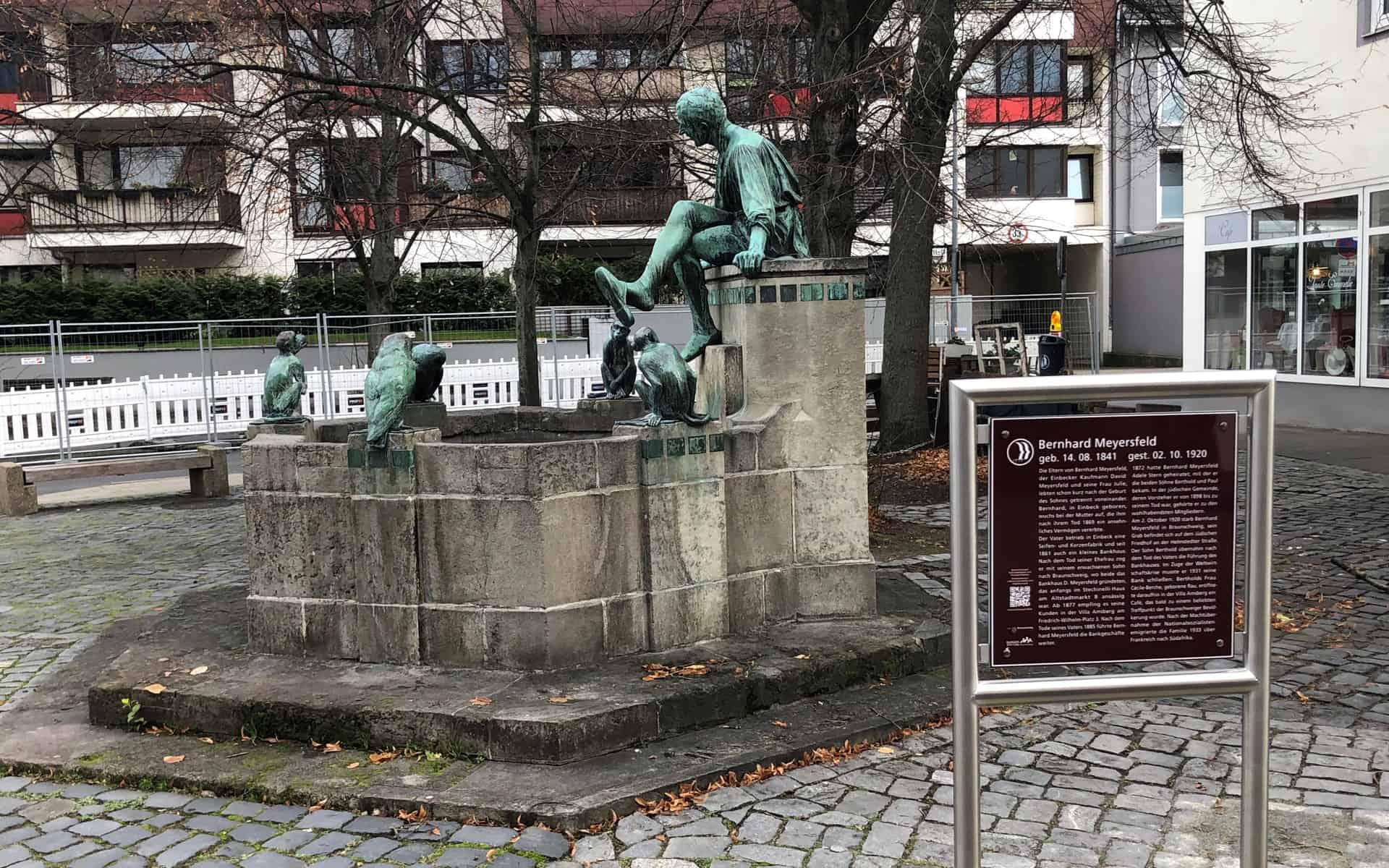

Der Bankier und Mäzen stiftete 1906 den Eulenspiegelbrunnen am Bäckerklint.

Mit der Enthüllung der Persönlichkeitstafel für den jüdischen Bankier Bernhard Meyersfeld (1841–1920) am Eulenspiegelbrunnen würdigt die Stadt den Stifter dieses Braunschweiger Wahrzeichens. „Der Eulenspiegelbrunnen am Bäckerklint wird immer mit dem Namen des Bankiers Bernhard Meyersfeld verbunden bleiben. Bernhard Meyersfeld machte sich als Wohltäter und Mäzen in Wissenschaft und Kunst einen Namen, Nachrufe würdigten seine Warmherzigkeit und Menschlichkeit“, heißt es auf der zweigeteilten Tafel. Einerseits beschreibt sie Meyersfelds Vita, andererseits die Geschichte des Brunnens.

Meyersfelds Persönlichkeitstafel ist bereits die 58., die seit 2006 im Braunschweiger Stadtgebiet aufgestellt wurde. Normalerweise errichten sie die Stadt und ihr Projektpartner, die Bürgerstiftung Braunschweig, an oder vor früheren Wohnhäusern der bedeutenden Braunschweigerinnen und Braunschweigern. Bei Meyersfeld wurde, wie zum Beispiel auch bei Konrad Koch, eine Ausnahme gemacht. Kochs Persönlichkeitstafel steht am Naturhistorischen Museum. An jener Stelle des früheren Kleinen Exerzierplatz ließ der Lehrer des Martino-Katharineums 1874 erstmalig auf dem Gebiet des damaligen Deutschen Reiches ein Fußballspiel austragen. Mit den Tafeln sollen für Braunschweig herausragende Persönlichkeiten wieder in das Bewusstsein gerückt werden.

Wahrzeichen seit 1906

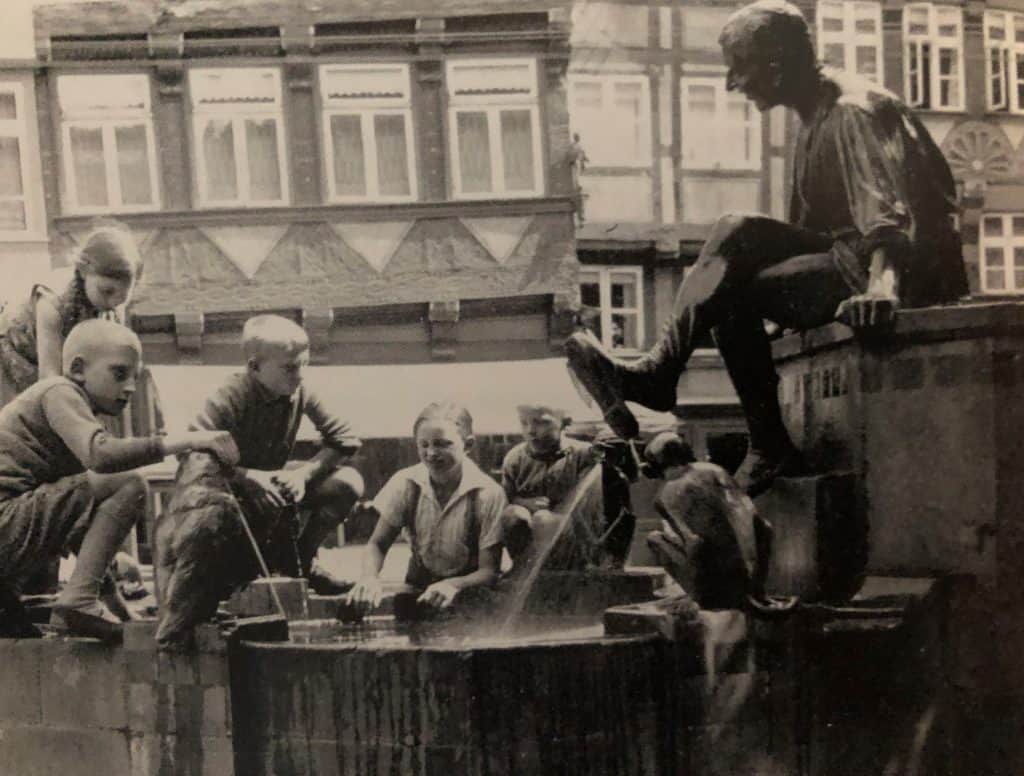

„1905 stieß die Präsentation eines Eulenspiegels gewidmeten Brunnenentwurfs des Wolfenbütteler Künstlers Arnold Kramer auf große Zustimmung und weckte den Wunsch, den Brunnen für die Stadt zu erwerben. Zur Freude des daraufhin gegründeten Brunnenausschusses übernahm Bernhard Meyersfeld die Kosten für die Aufstellung des Kunstwerks. Als Ort wurde der Platz in unmittelbarer Nähe der sogenannten, heute nicht mehr existierenden Eulenspiegelbäckerei gewählt, in der Till Eulenspiegel der Legende nach Eulen und Meerkatzen gebacken hatte. Bereits im Herbst 1906 konnte der Brunnen enthüllt werden, schon bald wurde er zu einem Wahrzeichen Braunschweigs und war besonders bei den Kindern zum Spielen beliebt“, heißt es auf der neuen Tafel am Bäckerklint.

Und weiter: „Der Brunnen überstand den Bombenangriff am 15. Oktober 1944 unbeschadet, während die wertvollen Fachwerkhäuser in der Umgebung vollkommen zerstört wurden. So wurde die Figur des lächelnden Eulenspiegels inmitten eines Trümmermeers zum Symbol der Hoffnung für die Braunschweigerinnen und Braunschweiger.“

Denkmalschändung der Nazis

Dr. Henning Steinführer, Leiter des Stadtarchivs, hatte die Geschichte des Eulenspielbrunnens in einem 60-seitigen Buch im Auftrag der Richard Borek Stiftung 2014 mit vielen historischen Fotos aufgearbeitet. „Eine Denkmalschändung begingen die Nationalsozialisten, als sie den Namen des jüdischen Stifters Bernhard Meyersfeld aus der Inschrift entfernen ließen“, berichtet Steinführer. Seit 1950 ziert den Brunnen wieder eine Steinplatte mit der Inschrift: „Dem lustigen Gesellen Till Eulenspiegel dort errichtet, wo er die Eulen und Meerkatzen buk, Erdacht und gemacht von Arnold Kramer aus Wolfenbüttel. Wieder aufgestellt zum Braunschweiger Heimattag am 1. Oktober 1950. In Gedenken an den Stifter des Brunnens von 1905 Bernhard Meyersfeld.“

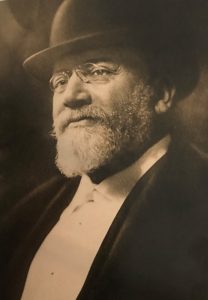

Bernhard Meyersfeld wurde 1841 in Einbeck geboren. 1869 gründete er mit seinem Vater das Bankhaus D. Meyersfeld in Braunschweig. Nach dem Tod des Vaters 1885 übernahm Bernhard Meyersfeld die Führung der Bank. Von 1898 bis zu seinem Tod war er zudem einer der Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Braunschweig. Bernhard Meyersfeld starb 1920. Sein Grab befindet sich auf dem neuen jüdischen Friedhof an der Helmstedter Straße.

Kontakt nach Braunschweig

Das Bankhaus wurde von seinem Sohn Berthold weitergeführt, überstand aber die Weltwirtschaftskrise nicht. Nach dem Tod Bertholds flüchtete seine Witwe mit ihren Kindern zunächst nach Paris (1934), später über Spanien und Portugal nach Südafrika. Die Familie kehrte nie nach Deutschland zurück.

Dennoch gibt es bis heute eine Verbindung nach Braunschweig. Herbert Meyersfeld, Sohn von Bernhard Meyerfeld, war ein alter Schulfreund von Richard Borelk II. Sie blieben Freunde bis zum Schluss. 1991 gab es noch einmal ein Treffen in Riddagshausen. Und auch die Söhne Michael Meyersfeld und Richard Borek III. halten weiter Kontakt. 2013 stellte Michael Meyersfeld, ein erfolgreicher Kunstfotograf in Südafrika, auf Initiative der Richard Borek Stiftung in der Villa von Amsberg aus, dem Sitz des einstigen Bankhauses D. Meyersfeld.

Die bisherigen Persönlichkeitstafeln:

Franz Abt, Marie Elisabeth Wilhelmine von Baden, Fritz Bauer, Otto Bennemann, Johann Heinrich Blasius, Ernst Böhme, Käthe Buchler, Heinrich Büssing, Johannes Bugenhagen, Johann Heinrich Campe, Alexander David, Richard Dedekind, Prof. Dr. phil. Walter Dexel, Georg Eckert, Hansjörg Felmy, Götz Freiherr v. Seckendorff, Kurt Otto Friedrichs, Martha Fuchs, Carl Friedrich Gauß, Friedrich Wilhelm Christian Gerstäcker, Friedrich Oskar Giesel, Georg Friedrich, Carl Grotrian, August Hermann, Georg Ferdinand Howaldt, Ricarda Huch, Dr. Heinrich Jasper, Max Jüdel, Eduard Justi, Anna Klie, Ernst August Friedrich Klingemann, Friedrich Ludwig Knapp, Gustav Knuth, Prof. Dr. phil. Konrad Koch, Peter Joseph Krahe, Gotthold Ephraim Lessing, Luise Löbbecke, Paul Jonas Meier, Bernhard Meyersfeld, Albert Julius Maria, Clemens Natalis, Carl Theodor Ottmer, Agnes Wilhelmine Luise Pockels, Wilhelm Raabe, Otto Ralfs, Kuno Rieke, Galka Scheyer, Arno Wilhelm Schimmel, Dr. Kurt Seeleke, Hans Sommer, Louis Spohr, Johann Heinrich Stobwasser, Constantin Uhde, Lette Valeska, Johann Friedrich Vieweg, Philipp August von Amsberg, Christian Theodor Winkelmann, Johannes Winkler, Ludwig Winter.