Historiker Peter Steckhan legt die erste zusammenfassende Biografie über den letzten Herzog zu Braunschweig und Lüneburg vor.

Das vom Braunschweiger Autor du Historiker Peter Steckhan aktuell vorgelegte Buch „Herzog und Kaisertochter – Ernst August von Hannover und Victoria Luise von Preußen“ gilt als erste zusammenfassende Biografie des letzten regierenden Fürsten aus dem Hause der Welfen. Steckhan berichtet nach umfangreicher Quellenrecherche detailliert über das Leben des Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg von dessen Jugendzeit in Österreich bis hin zu den Nachkriegsjahren in Hannover. Vieles von dem, was geschildert wird, war der breiten Öffentlichkeit bislang weitgehend unbekannt.

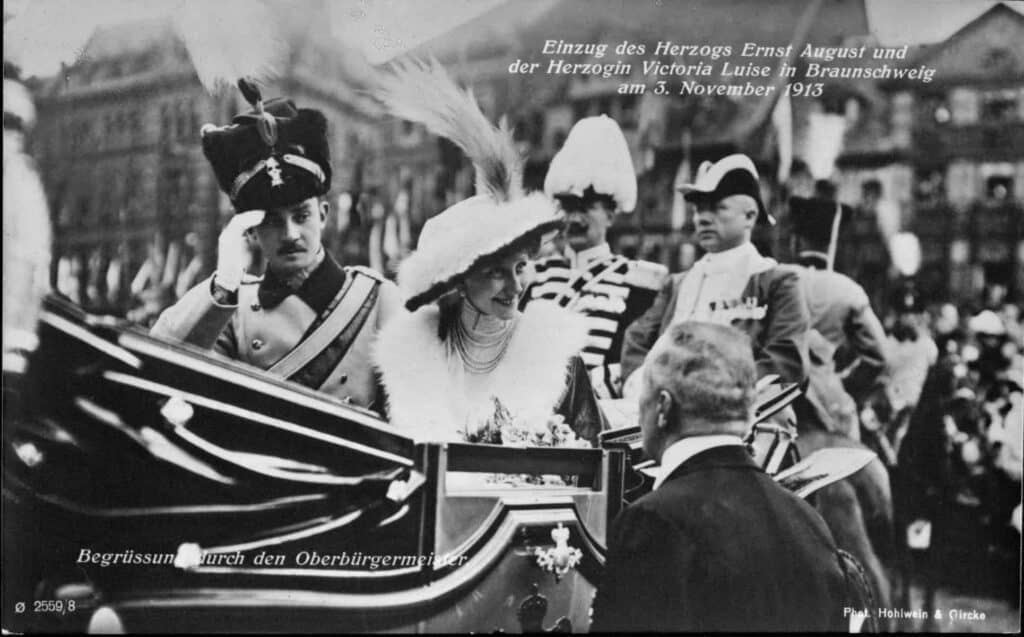

Weitere Kapitel erzählen, leicht verständlich geschrieben, vom Dienst beim König von Bayern, von Hochzeit und Einzug in Braunschweig, von der Regierungszeit im Ersten Weltkrieg, vom Neubeginn am oberösterreichischem Traunsee, von der Zeit im Nationalsozialismus und dem Kauf jüdischer Unternehmen. Auf Wertungen verzichtet der Autor zumeist. Er orientiert sich an den Fakten und schildert sie spannend.

„Da bereits eine größere Anzahl an Veröffentlichungen unterschiedlichster Art vorgelegt worden ist, in denen über verschiedene Aspekte aus dem Leben des Herzogs berichtet wird, kann mittlerweile von dem Fürsten ein relativ geschlossenes Bild gezeichnet werden“, schreibt Steckhan in seinem Vorwort.

Das reich bebilderte Buch (150 Seiten, 24,90 Euro) ist im MatrixMedia Verlag (Göttingen) erschienen. Herausgeber ist Prinz Heinrich von Hannover, Enkel von Ernst August und Herzogin Victoria Luise. Der Verleger stellte für die Publikation sein umfangreiches privates Fotomaterial zur Verfügung. Gefördert wurde die Veröffentlichung von der Richard Borek Stiftung.

„Angehörige des Welfenhauses haben in über 1250 Jahren in unterschiedlichen Regionen Herrschaftsrechte ausgeübt. Als am 17. November 1887 Ernst August Christian Georg, königlicher Prinz von Großbritannien und Irland, Prinz von Hannover und Herzog zu Braunschweig und Lüneburg,10 geboren wurde, ahnte niemand, dass er dereinst der letzte Fürst aus dem Geschlecht der Welfen sein sollte, der einen Thron besteigen konnte. Bis zu seinem Tod am 30. Januar 1953 auf Schloss Marienburg bei Hannover wurde sein Leben von zahlreichen unvorhersehbaren Ereignissen bestimmt, die nicht nur Glanz und Gloria verhießen. Mehrfach war Herzog Ernst August – besonders in wirtschaftlicher Hinsicht – vor schwerwiegende Entscheidungen gestellt, die bis in die jüngste Vergangenheit Auswirkungen für seine Nachkommen zeigen sollten“, beginnt das erste Kapitel.

Prinz Ernst August wurde in Penzing bei Wien geboren, weil sein Vater, der ehemalige Kronprinz von Hannover, sich mit der Familie im österreichischen Exil befand. Eine Thronbesteigung im ehemaligen Königreich Hannover wurde verwehrt und auch die Nachfolgeansprüche im Herzogtum Braunschweig standen nur auf dem Papier. Doch, wie oft im Leben des Prinzen Ernst August, hatten schicksalhafte Zufälle großen Einfluss auf seinen persönlichen Werdegang. Er wurde 1913 regierender Herzog in Braunschweig. Mit dem Untergang des Kaiserreiches 1918 endete auch seine Herrschaft in Braunschweig.

„So ist es auch mehr als nur eine Ironie der Geschichte, dass gerade derjenige Bundesfürst, der als letzter in Deutschland seinen Thron bestiegen hat, zugleich der erste war, der seine Herrscherkrone schon fünf Jahre später niederlegen musste.

In Braunschweig brach die Revolution bereits am 7. November aus, und am 8. November wurde im Herzogtum der Arbeiter- und Soldatenrat gebildet. Die Minister sowie die leitenden Beamten wurden verhaftet. Die Herzogin lag, schwer an der Spanischen Grippe erkrankt, im Bett, als der Führer des Arbeiter- und Soldatenrates, August Merges, sowie weitere Vertreter des Rates am Nachmittag des 8. Novembers im Schloss erschienen und den Herzog sprechen wollten. Sie erklärten ihm, der Arbeiter- und Soldatenrat habe die Macht übernommen und er, der Herzog, sei abgesetzt. Herzog Ernst August gab den Männern folgende Antwort: „Wenn Sie das jetzt alles machen wollen, glauben Sie mir, es ist für mich eine Erleichterung, die Verantwortung abzugeben“, heißt es in dem entsprechenden Kapitel.

Steckhan beschreibt in seinem Buch, dass das Leben des Herzogs starke Verwerfungen aufwies, die das Welfenhaus gleich mehrfach in existenzielle Krisen geführt habt. Der Autor verweist auf Vorträge, Kolloquien, Ausstellungen und Publikationen, die in der Stadt Braunschweig und an anderen Orten an Ereignisse aus dem Leben des Herzogs erinnert hätten. So sei die preußisch-welfische Hochzeit und die mit ihr verbundenen Feierlichkeiten im Mai 1913 aus jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet worden. Auch der Erste Weltkrieg, der auf das Braunschweiger Land nicht unerhebliche Auswirkungen hatte und dessen Folgen ursächlich zur Novemberrevolution sowie zur Abdankung des Herzogs führten, wird ausführlich thematisiert.

Als Quellen dienten Steckhan unter anderem auch die umfangreichen Publikationen von Victoria Luise, die über einen längeren Zeitraum das Geschichtsbild von Herzog und Herzogin stark geprägt hätten. Durch diese Veröffentlichungen wurde der Blick auf die Herzogsfamilie nach dem Thronverlust 1918 lange Zeit verstellt. Auch die Zeit des Nationalsozialismus blieb lange weitgehend unbeachtet. Die ARD-Dokumentation „Adel ohne Skrupel – Die dunklen Geschäfte der Welfen“ aus dem Jahre 2014 machte deutlich, dass sich kaum jemand, selbst nicht ein Fürstenhaus, den Gegebenheiten der Zeit zwischen 1933 und 1945 entziehen konnte.

Steckhan schreibt dazu: Was Herzog Ernst August dazu bewogen hat, jüdische bzw. bereits „arisierte“ Unternehmen zu erwerben, erscheint spätestens mit der Übernahme der Talkumwerke Lothar Elbogens als fragwürdig. Doch lassen wir den Herzog selbst sprechen. Dieser musste 1949 im Zuge des deutschen Entnazifizierungsverfahrens zu seinen wirtschaftlichen Aktivitäten in Österreich und in Deutschland Stellung beziehen und äußerte sich dazu wie folgt, obwohl er bereits 1946 von der britischen Besatzungsmacht als „entlastet« in Kategorie V eingestuft worden war: „In den Jahren 1935, 1936 oder 1937 habe ich von der Reichskreditanstalt in Berlin ein Minderheitspaket der Feibisch AG in Berlin, später Teppichwerke Berlin-Treptow, und der Beckerwerke AG Chemnitz erworben. Nach den mir gemachten Mitteilungen, haben die mir nicht bekannten jüdischen Vorbesitzer ihren Aktienbesitz freiwillig und zu durchaus angemessenem Preis verkauft, weil sie sich ins Ausland begaben…“ Noch 1944/1945v hatte Ernst August ein Graphit-Vorkommen erworben, das früher einer Jüdin gehört hatte.

In der vorliegenden Publikation neu in die Diskussion eingeführte Quellen verdeutlichten, so Steckhan, machten deutlich, dass die Entscheidungen des Herzogs Ernst August und seiner Vermögensverwaltung einer differenzierten Betrachtung bedürften.

Herzog Ernst August hatte in seinen letzten Lebensjahren eine angegriffene Gesundheit und musste sich mehrfach einer Augenoperation unterziehen, schreibt Steckhan. Und weiter: Der letzte regierende Herzog von Braunschweig schloss am 30. Januar 1953 in der Marienburg für immer die Augen. Bis zum 1. Februar wurde er hier aufgebahrt. Auch im Braunschweiger Dom konnte die Bevölkerung zwei Tage lang von ihm Abschied nehmen. Nach einer weiteren Aufbahrung in der Hannoveraner Marktkirche (3. bis 5. Februar) und einer Trauerfeier wurde der Herzog gemäß seinem Wunsch am 6. Februar vor dem Mausoleum im Berggarten von Herrenhausen in Hannover beigesetzt.