Objekt des Monats, Folge 13: Der mit Tulpen verzierte Schrank der letzten Äbtissin von Gandersheim.

Frühlingsduft liegt in der Luft! Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen kündigt sich der Frühling an und lässt die Natur zu neuem Leben erwachen. Zu den schönsten Frühlingsboten gehören Tulpen. Seit alters her gelten Tulpen als Symbol für neues Leben, Liebe und Hoffnung. Nicht nur in Vasen, auf dem Balkon, Parkanlagen oder auf ganzen Feldern finden sich die Frühlingsboten, sondern ganzjährig auch auf Kunstobjekten vergangener Zeiten.

Ein besonderes Möbelstück des 18. Jahrhunderts

Vielleicht nicht gleich auf den ersten, jedoch spätestens auf den zweiten Blick offenbart sich das Tulpenmotiv: Ein Strauß aus drei prächtigen Tulpen ziert beide Seiten eines Schrankes, der einst im Besitz von Auguste Dorothea von Braunschweig-Wolfenbüttel war (Abb. 1 und 2). Die jüngste Tochter des Braunschweiger Herzogs Carls. I. und dessen Gemahlin Philippine Charlotte von Preußen war von 1778 bis zu ihrem Tod im Jahr 1810 die letzte Äbtissin des Reichsstifts in Gandersheim, das danach aufgelöst wurde.

Aus dieser Zeit stammt auch der etwa ein Meter hohe Schrank aus dem Frühklassizismus, der mit verschnörkelten Elementen des Rokoko dekoriert ist. Neben dem mit Blattornamenten versehenen, bekrönten Monogramm Auguste Dorotheas, das unter einem Baldachin zu sehen ist, gehören dazu auch die aus gefärbtem Holz gestalteten Tulpensträuße. Diese zieren – ebenso wie weitere florale Motive – als kunstvolle Einlegearbeiten, sogenannte Marketerien, den Korpus des Schrankes. Marketerien waren ein zentrales Gestaltungsmerkmal des Rokoko. Sie konnten aus verschiedenen Hölzern, Perlmutt oder Elfenbein bestehen. Bei dieser Technik wurden mit einer hohen Präzision die jeweiligen Motive in die Holzoberfläche eingearbeitet und zusammengesetzt, wodurch eine fast malerische Wirkung geschaffen wurde. Die Tulpe passte mit ihren geschwungenen Blütenformen als dekoratives Element nahezu perfekt zur verspielten Ästhetik des Rokoko. Über der abschließbaren Tür des Schrankes befindet sich eine Schublade, die mit zwei Messinggriffen in Form von Blättern versehen ist.

Luxus, Eleganz und Vergänglichkeit

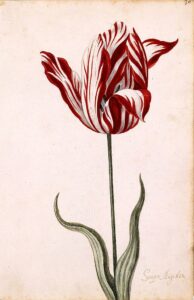

Bei den Tulpen, die hier mit einer Schleife als Strauß zusammengebunden sind, handelt es sich um die Sorte Semper Augustus, was so viel wie „immer erhaben“ bedeutet. Die mittlerweile ausgestorbene Tulpensorte galt als eine der bekanntesten und kostspieligsten Blumen, die sich ausgehend von den Niederlanden seit dem 17. Jahrhundert vor allem in wohlhabenden Kreisen als Statusobjekt großer Beliebtheit erfreute. Sie war jedoch nicht nur ein Symbol für Luxus, Eleganz und Reichtum, sondern auch für Vergänglichkeit. Ihre kurze jährliche Blütezeit erinnerte an die Endlichkeit des Lebens und weltlichen Reichtums. Diese Bedeutung war besonders in der barocken Vanitas-Malerei verbreitet, die die Vergänglichkeit des Lebens thematisierte. Aber auch im Rokoko setzte sie sich weiter fort, oft jedoch in einer spielerischeren Weise, wie auch hier zu sehen.

Erinnerungen an die „Tulpenmanie“

Das Motiv der Semper Augustus erinnert zudem an eine der ersten Spekulationsblasen der europäischen Geschichte: die sogenannte „Tulpenmanie“ in den Niederlanden. Denn die heute bei uns verbreitete Zierpflanze kam erst im Zuge der immer weiter ausgreifenden europäischen Handelsnetze Mitte des 16. Jahrhunderts aus dem Osmanischen Reich nach Europa. Die Zucht von immer komplexer gemusterten Sorten wurde besonders in den Niederlanden betrieben.

Dort entwickelte sich im Laufe des ausgehenden 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts auch ein reger Markt für Tulpenzwiebeln mit teils hohen Preisen: So ist für die seltene Semper Augustus für das Jahr 1623 pro Zwiebel ein Preis von 1.000 Gulden erzielt worden. Zum Vergleich: Das durchschnittliche Jahreseinkommen lag bei etwa 150 Gulden. Nach einem rasanten Preisanstieg besonders Anfang 1637 fanden sich Anfang Februar bei einer Versteigerung in Haarlem aber wider Erwarten keine Käufer mehr, die die aufgerufenen Preise zahlen wollten oder konnten. Innerhalb weniger Tage brach dadurch der gesamte Tulpenmarkt in den Niederlanden zusammen, und der Wert besonders hoch geschätzter Tulpensorten fiel um bis zu 95 Prozent.

Die Historikerin Anne Goldgar hat sich intensiv mit der Krise beschäftigt und gezeigt, dass der Handel mit Tulpenzwiebeln vor allem ein Phänomen gehobener Schichten und damit einer Minderheit war, und sich der wirtschaftliche Schaden des Zusammenbruchs in Grenzen hielt. Dennoch wurde das Geschehen schnell in Satire und bildender Kunst verarbeitet und oft im Rahmen moralischer Kritik an zügelloser Gier als Paradebeispiel angeführt. Die hübschen Frühlingsboten trugen als Motiv also sowohl einen Hauch der Exklusivität als auch eine Warnung mit sich.

Der Schrank aus der Sammlung der Richard Borek Stiftung kann bis zum 31. August 2025 in der Sonderausstellung „ResidenzWechsel“ im Weißen Saal des Schlossmuseums Braunschweig betrachtet werden.