Historiker Gerd Biegel schreibt in seinem „Wochenbrief“ aus dem Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte über die Erinnerungskultur zur Bombennacht.

Persönliche Schicksale als Momente des Erinnerns blieben nach der verheerenden Bombennacht vom 14. auf den 15. Oktober 1944 zu lange ausgespart, meint Historiker Gerd Biegel in seinem „Wochenbrief aus dem Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte“. Das habe sich erst nach 1994, zum 50. Jahrestag, als eine Folge der Neuorientierung der Geschichtswissenschaft nach 1968 entscheidend geändert, so der Gründungsdirektor des Instituts. Die Erinnerungen der Betroffenen führten – verstärkt durch drängende Fragen der jüngeren Generation – zu vermehrtem Interesse an der Frage nach den Opfern der Bombennacht, ihren Leiden, ihren Gefühlen und ihrem Überleben aus der Diktatur des Schreckens. „Der Löwe – das Portal für das Braunschweigische“ zitiert aus dem Wochenbrief:

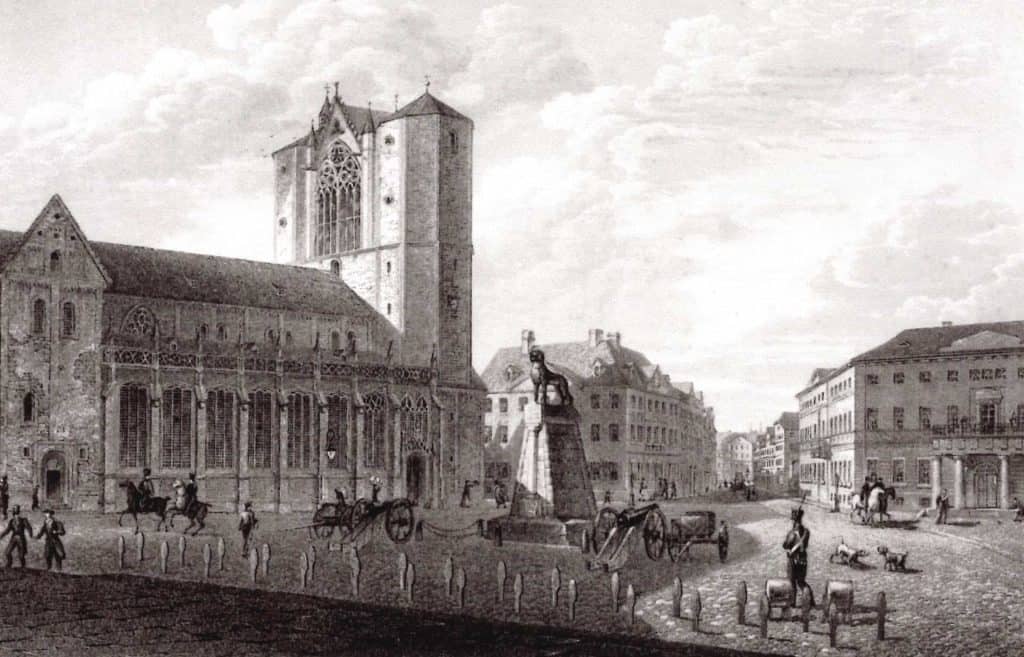

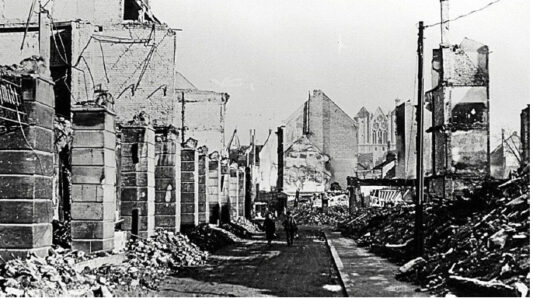

Fassungslose Betroffenheit ist in einem ersten Zeitungsbericht vom 17. Oktober 1944 zu spüren, aber nur vor dem Verlust von „Braunschweigs Gesicht“ – kein Wort zu den wirklichen Opfern, den Menschen. „Vom Petritor blicken wir ungehindert nach dem Wollmarkt und weiter nach dem Hagenmarkt. Wir suchen vergeblich eine zusammenhängende Häuserflucht … Wir tappen weiter, blicken trauernd auf die völlig vernichteten Fachwerkreihen rund um den Andreas und stellen fest, dass der wundervolle Bau der Alten Waage nunmehr dem Erdboden gleichgemacht ist. Doch wappne dich mit Zuversicht, du wirst noch Schlimmeres erblicken! … Immer wieder krampft sich unser Herz zusammen vor den Trümmern eines Wohnhauses, vor den Resten eines Kulturdenkmals“. (…)

Das Grauen instrumentalisiert

In den Tagen des Infernos von 1944 wurde sogar das Grauen instrumentalisiert. Den Verantwortlichen der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges fehlte jegliches Interesse an den Folgen der von ihnen geschaffenen Zerstörung, die Braunschweigs Geschichte auslöschte. Die ideologische Propaganda verkündete am folgenden Tag: „Mord ist Mord. Es gibt für einen zivilisierten Menschen auf der Welt für Mord keine Entschuldigung. Mörder, Engländer und Amerikaner, die auf dem Rücken ihrer Lederjacke geschrieben haben, dass sie einem Klub von Mördern angehören, haben im Bunde mit den Juden ihre verteufelte Hand gegen deutsche Frauen und Kinder, gegen Männer, gegen deutsche Volksgenossen ohne Unterschied des Alters und ihrer sozialen Stellung ausgestreckt. Die alte Hansestadt Braunschweig, eine der deutschen Städte mit ruhmvoller Vergangenheit, deren Bedeutung in ihrer Hochzeit der Blüte der deutschen Hanse sich selbst Engländer nicht verschließen konnten, liegt in Trümmern.“ (…)

Und Gauleiter Lauterbacher hatte folgenden Aufruf erlassen: „Meine Volksgenossen, Braunschweiger! Ein schwerer britischer Terrorangriff hat in der Nacht vom 14. zum 15. Oktober Eure Stadt in ihren wesentlichen Teilen vernichtet. Der Brandfackel eines blindwütigen und kulturlosen Feindes sind in wenigen Stunden ehrwürdigste Zeugen deutscher Vergangenheit und viele tausend Wohnstätten mit Hab und Gut mancher Generationen zum Opfer gefallen. Das alte Braunschweig ist in Schutt und Asche versunken. Hunderten aus Eurer Gemeinschaft ist ihr Leben oder ihre Gesundheit genommen. Angesichts dieser Barbarei und dieses sinnlosen Mordens deutscher Menschen bleibt uns nur übrig, die Zähne zusammenzubeißen, uns gegenseitig so gut und schnell wie möglich zu helfen und die Rache zu organisieren. Angloamerikaner und Bolschewisten wollen uns erbarmungslos vernichten und Deutschland zur Wüste machen. Das haben sie Euch Braunschweigern erneut bewiesen. Wir aber wollen leben und müssen siegen. Das setzt voraus, dass wir uns im nationalsozialistischen Glauben und in der schon oft bewiesenen Pflichterfüllung zusammenschließen und uns auch aus der Glut der Terrornacht und über die Trümmer hinaus zum kompromisslosen Kampf bis zur völligen Niederringung unserer Gegner bekennen.“ (…)

Bereits am 29. Oktober 1944 nutzten die Machthaber die Katastrophe vom 14./15. Oktober zu einem letzten propagandistischen Auftritt in Form einer Gedenkfeier: Gottesdienst im Dom, demonstrativer Marsch durch die in Trümmern liegende Innenstadt zum Residenzschloss und Abschlusskundgebung vor einem übergroßen Eisernen Kreuz unter dem zynischen Motto: „Kein anderes als ein nationalsozialistisches Deutschland wird die zerstörte Stadt wieder aufbauen.“

Zwischen Vergesslichkeit und Vogel-Strauß-Politik

Glücklicherweise kam es anders. In den ersten Jahren nach Kriegsende war die Erinnerung an die Bombennächte und ihre zerstörerischen Folgen noch durch das persönliche Erleben und die tägliche Anschauung in einer zerstörten Stadt bestimmt. Bereits 1949, bei der Gedenkfeier zum 5. Jahrestag, musste der damalige Oberstadtdirektor aber in mahnenden Worten feststellen, dass die Menschen nichts aus der Geschichte lernen und offenbar aus der Verantwortung fliehen wollen und ein klares Bekenntnis zum Frieden meiden. Man schwanke zwischen Vergesslichkeit und Vogel-Strauß-Politik. In der Braunschweiger Zeitung vom 19. Oktober 1949 meinte der Kommentator lapidar: „Wenn man dieser Zeit nach fünf Jahren gedenkt, dann kann jede Diskussion nur befremden“.

Diese Meinung entsprach durchaus dem Erinnerungsverhalten der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Man wollte sich nicht kollektiv erinnern, man hat vielmehr das „kommunikative Beschweigen“ bevorzugt. Noch blieben Gedenken und öffentliche Erinnerung an die Ereignisse der noch erinnerungsnahen Vergangenheit weitgehend aus. Erst Anfang der 1960er Jahre, als allmählich das Bild des „alten Braunschweigs“ zu verblassen begann, setzte das bewusste Erinnern gegenüber dem materiellen und kulturellen Verlust ein. (…)

Die Analyse der damaligen Medienberichte lässt erkennen, dass an die Stelle des persönlichen Erinnerns mehr und mehr ein offiziell-öffentliches und politisches Gedenken – anonym und unpersönlich – trat. Auch diese Entwicklung entsprach der Zeit: Es gab in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft einen allgemein funktionierenden Konsens, die Vergangenheit aus der Perspektive der biografisch existenziellen Erfahrung nicht zu thematisieren. Daher orientierte sich auch in Braunschweig das Gedenken bis in die 1970er Jahre überwiegend am Verlust des historischen Braunschweigs. Persönliche Schicksale als Momente des Erinnerns blieben ausgespart. Der kleine Mann als Opfer der Geschichte blieb ausgesperrt aus dem amtlichen Tummelplatz der Erinnerung der Vergangenheit und das Persönliche ging im Allgemeinen weitgehend verloren. (…)

Neben den Betroffenheitsritualen

Mit der wachsenden zeitlichen Distanz kamen dann endlich die zahlenmäßig schwindenden „Zeitzeugen“ zu Wort. … Die Historiker haben in den 1990er Jahren aufgrund zahlloser Quelleninformationen begonnen, ein immer umfassender werdendes Detailbild der historischen Ereignisse des Bombenkrieges zu schaffen und neben den offiziellen jährlichen Betroffenheitsritualen wuchs der Wunsch nach mehr Sachinformationen zum Geschehen, verbunden mit der Frage nach dem Sinn des Bombenkrieges. …

Erinnerungskultur wie das Vernetzte Gedächtnis, Gedenken an die Zerstörung der Synagoge, an deren Stelle ein Bunker errichtet wurde, in dem die jüdischen Mitbürger übrigens keinen Zugang hatten (!), Zwangsarbeiter und KZ – Außenstelle mit Gedenkstätte Schillstraße oder der bedrückende Friedhof Hochstraße kamen beispielhaft ebenso hinzu, wie die erste „Zeitzeugen-Dokumentation“ des Friedenszentrums und der Braunschweiger Zeitung (2004). Es kam etwas in Bewegung, aber es ist noch längst nicht genug! (…)

Eine dauerhafte Mahnung

Aber noch fehlen uns manche Antworten und neue Fragen stellen sich ebenso: noch bleiben Wissenslücken ebenso, wie die Notwendigkeit, aus der Erinnerung an die schrecklichste aller Kriegsnächte in Braunschweig eine dauerhafte Mahnung für den Frieden werden zu lassen, denn immer noch werden weltweit Städte wieder durch Bomben und Raketen beziehungsweise Drohnen gezielt zerstört, unschuldige und hilflose Menschen getötet, keine Rücksicht auf die Zivilbevölkerung genommen und die Inhumanität wieder zur politischen Doktrin aufgeblasen. (…)

Demokratien gründen auf Menschenwürde und verurteilen den Krieg, Autokratien dagegen kennen keine dauerhaften Werte, die unsere Erde und die Menschen schützen und würdigen. Daher bin und bleibe ich von der Wirkungsmacht der liberalen Demokratie auch als Zukunftsmodell überzeugt. Ich werde die Hoffnung auf Demokratie, Frieden und Menschenwürde auch für unsere Zeit nie aufgeben. Für diese Hoffnung kämpfen wir als Historiker in unserer Stadt, für ihre Bürgerinnen und Bürger, denn auch ihre Zukunft hatte bereits in der Vergangenheit begonnen, und nein, sie war nicht im Inferno der Bombennacht vor 80 Jahren auf immer verloren gegangen, dafür müssen wir dankbar sein und uns weiter für eine humane Zukunft einsetzen.