Neue Dokumentation für die Jahre 2014/2015 vorgelegt: Die Kooperation von Stadt und Richard Borek Stiftung förderte 39 Projekte privater Eigentümer.

In Braunschweig gibt es eine ganze Reihe von herausragenden Baudenkmalen. Sie sind populär und erschließen sich für jedermann auf den ersten Blick als besonders schützenswert. Der Burgpatz oder das Magniviertel, die Villa von Amsberg oder die Villa Salve Hospes, das Staatstheater oder das Städtische Museum, die Zwiebelturmkirche in Timmerlah oder die Klosterkirche in Riddagshausen – all das sind Leuchttürme der Stadt. Im gerade vorgelegten aktuellen Bericht über die Zuschüsse zur Pflege des baulichen Kulturguts für die Jahre 2015/2015 geht es dagegen um weit bescheidenere Bauten, die aber gleichwohl Bauaufgaben, Baustile und Baukonstruktionen ihrer Zeit sichtbar und erhaltenswert machen. Dank der Kooperation zwischen Stadt und Richard Borek Stiftung wurden im entsprechenden Zeitraum erneut 39 Eigentümer bei ihren denkmalpflegerischen Investitionen unterstützt. Die Vereinbarung existiert seit 2002. Insgesamt wurden bislang rund 350 Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als einer Million Euro gefördert.

„Braunschweig besitzt rund 1700 historisch wertvolle Bauten und Anlagen, deren Erhaltung wegen ihrer besonderen geschichtlichen, baukünstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung im Interesse der Öffentlichkeit liegt. Mit dieser Begründung sind sie als Bau- oder Bodendenkmale geschützt“, heißt es auf der Homepage der Stadt. Nicht alle Denkmale ließen sich in ihrer besonderen Bedeutung ohne weiteres erkennen, steht dort weiter. Das gilt ebenso für eine Reihe von Förderprojekten, zumal bei einigen von ihnen nur Experten die Veränderung registrieren.

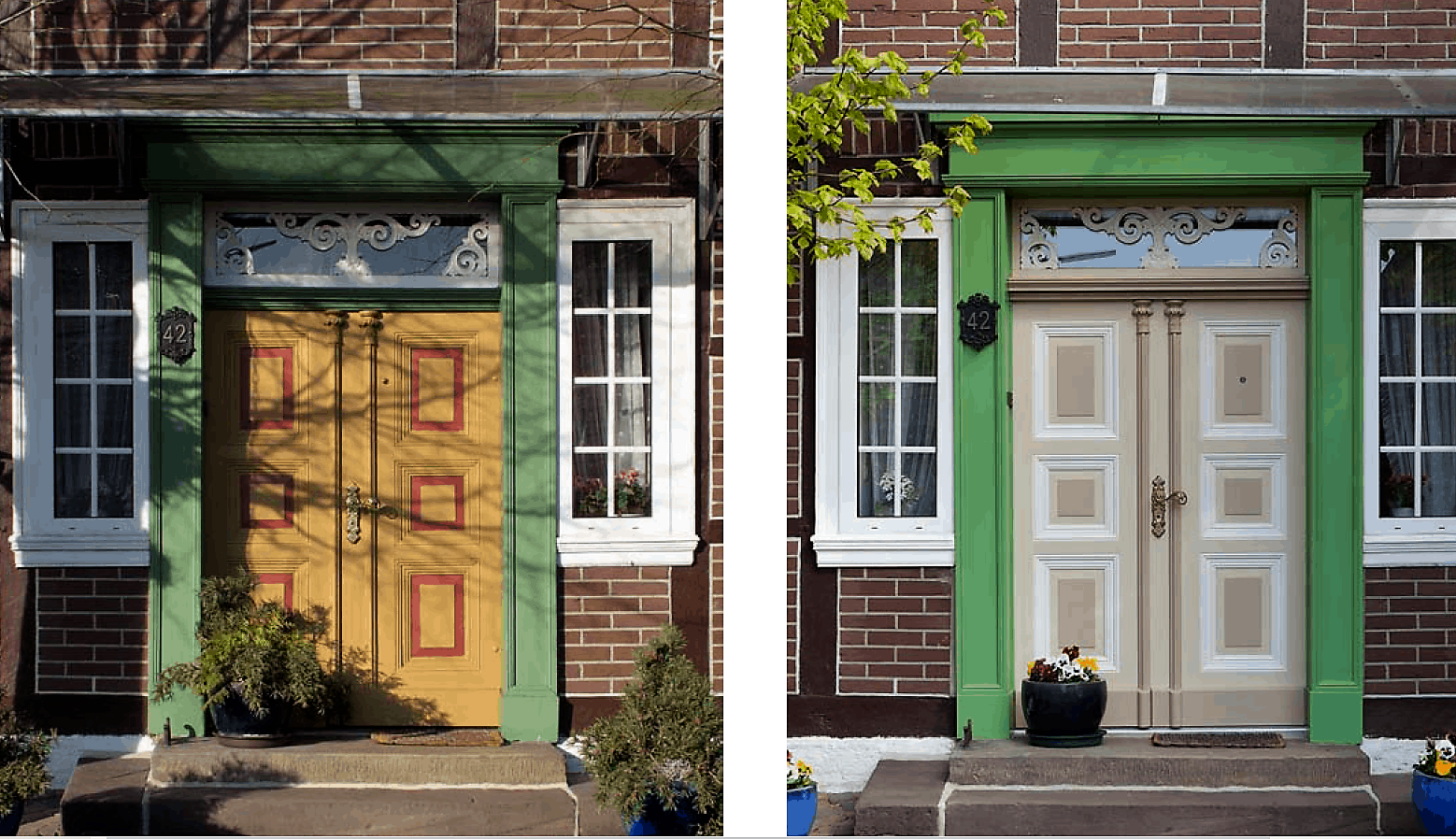

So ziert das Titelblatt des Berichts die Vorher-Nachher-Darstellung der Eingangstür des ehemaligen Wohnwirtschaftsgebäude in Wenden, Hauptstraße 42. „Technische Mängel führten zu einer Erneuerung der Haustür. Dabei war es das Ziel, das Erscheinungsbild der Tür, ihre Konstruktion bis hin zur Wiederverwendung von Schmuckdetails zu bewahren. Die Farbgebung erfolgte teils als Fortschreibung des Bestandes. Die untypische Buntheit der Türblätter wurde durch eine zurückhaltende Farbgebung ersetzt“, wird das Projekt am 1866 errichteten Fachwerkhaus beschrieben.

„Denkmalpflege ist zuerst mit einer Spurensuche, einer Analyse verbunden. Wann ist ein Gebäude entstanden? Gibt es unterschiedliche Zeitepochen der Entstehung oder der Umgestaltung? Diese Analyse kann aufwendig sein und zu Ergebnissen und Forderungen der Denkmalpflege führen, die für Laien und die Öffentlichkeit unverständlich und rein aus einem ästhetisch geprägten Blickwinkel heraus fragwürdig erscheinen“, schreibt Klaus Hornung, Leiter Referat Stadtbild und Denkmalpflege, in seinem Vorwort.

Weiter führt Hornung in seiner Einleitung aus, dass sich sicher viele Menschen fragten, ob die bunte Farbigkeit der Haustür zuvor nicht schöner gewesen sei als die zurückhaltende Farbgebung, wie sie sich heute zeige. „Nicht wenige werden zumindest den Mehrwert der Sanierung in dieser Hinsicht anzweifeln. Aus rein ästhetischer Sicht mag diese Fragestellung zulässig sein. Aus der Sicht eines Denkmalpflegers ist sie es nicht. Aus dessen Sicht geht es in erster Linie um eine historische Authentizität und da entspricht die zurückhaltende Farbgebung dem damaligen Zeitgeist“, versichert Klaus Hornung.

In den meisten Fällen aber, das belegt die gerade veröffentlichte Dokumentation erneut, führt eine historisch korrekte Sanierung auch zu einer allgemein sichtbaren Verschönerung des Stadtbildes. Deutlich wird das an der Wallring-Villa, Ferdinandstraße 4. Nach der Vorlage auf historischen Fotos wurde das Dach mit Naturschieferplatten neu eingedeckt. Damit hat das Gebäude eine wesentliche Aufwertung erhalten. Ein gutes Beispiel ist auch das Haus Bismarckstraße 8 aus der Gründerzeit. Auf der gesamten Grundstückslänge wurde der Zaun in der Formensprache und Farbigkeit passend zu historischen Einfriedungen der Gründerzeit erneuert. Das Projekt führte die in 2012/13 geförderte Fenstererneuerung und Fassadensanierung fort. Detailarbeiten wurden an der klassizistischen Villa Wendentorwall 7 unterstützt. Bei der Erneuerung der Fenster im Erdgeschoss wurden die historischen Beschläge aufgearbeitet und wieder verwendet.

Die Bandbreite der bezuschussten Arbeiten ist groß. Sie reichte von der Restaurierung der historischen Innentreppe im Haus Vor der Burg 17, über die Aufarbeitung des Portals und des Erkers am Haus Reichsstraße 3, der Instandsetzung des Bootshauses Adolfstraße 40, der Fassadensanierung am Haus Magnikirchstraße 6 bis hin zur Reparatur des Holzbalkons am Haus Lützowstraße 3.

Mit der Förderung will die Stadt das Engagement der Eigentümer belohnen und Anreize für denkmalgerechte Sanierungen oder Restaurierungen. Jährlich stehen dafür 76.500 Euro zur Verfügung. Zwei Drittel davon trägt die Stadt, ein Drittel die Stiftung. Die Vereinbarung, die jeweils für sechs Jahre geschlossen wird, ist 2014 bereits zum dritten Mal verlängert worden. Grundlage der Förderfähigkeit einzelner Projekte ist ein von Stadt und Stiftung gemeinsam zusammengestellter Katalog von Baudenkmälern, deren Fortbestand gefährdet ist. Den Zuschüssen stehen jeweils private Investitionen in mehr als zehnfacher Höhe gegenüber.

Fotos