Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 3: das Opernhaus auf dem Hagenmarkt

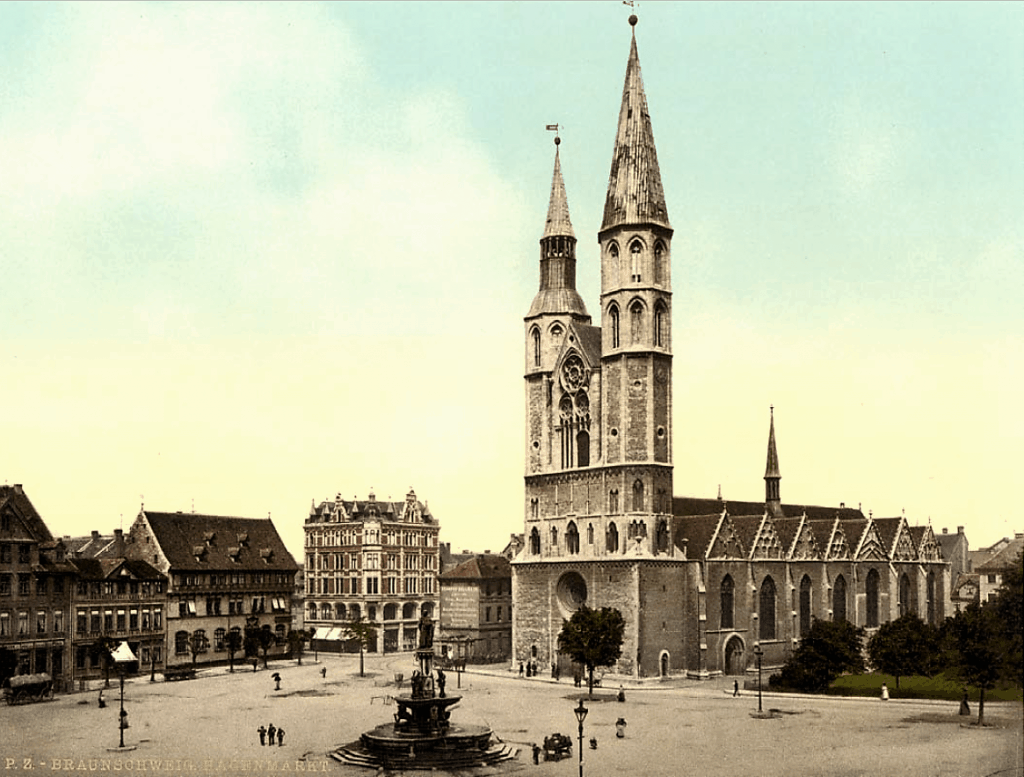

Zum 250-jährigen Jubiläum der Uraufführung von Lessings Emilia Galotti widmen wir uns in diesem Monat einer längst verschwundenen Kulturstätte Braunschweigs: dem Opernhaus auf dem Hagenmarkt. Dieser traditionsreiche Platz steht seit Herbst 2017 im Blickfeld von Stadtplanung und Kommunalpolitik: Seitdem das Sturmtief „Xavier“ zahlreiche der 1982 dort gepflanzten Robinien entwurzelte, steht die Frage im Raum: grüne Lunge oder städtischer Platz? In früheren Jahrhunderten war der historische Markt jedoch zum Teil überbaut.

Vor dem Turmwerk der Katharinenkirche war im 13. Jahrhundert das Rathaus des Weichbildes Hagen entstanden. Daneben erhob sich das Gewandhaus dieser mittelalterlichen Teilstadt. Nach der Eroberung der Stadt durch Truppen Herzog Rudolf Augusts von Braunschweig-Wolfenbüttel im Jahr 1671 wurden die Weichbildräte abgeschafft und für die bisherigen Rathäuser – bis auf das nun zum gesamtstädtischen Rathaus auserkorene Neustadtrathaus – mussten nun neue Nutzungen gefunden werden. Während das Altstadtrathaus für die 1681 eingeführte Warenmesse eingerichtet wurde, erfuhr das Rathaus auf dem Hagenmarkt eine Umwidmung zur Spielstätte für die Oper.

Drittes Opernhaus in Deutschland

Zwischen Oper und Messe kann eine unmittelbare Wechselwirkung beobachtet werden: Die Gründung des Opernhauses erfolgte 1690 auf Veranlassung des kulturell hochambitionierten Herzogs Anton Ulrich – um den Messebesuchern in der Löwenstadt etwas zu bieten und damit auch Einnahmen zu erwirtschaften. Es handelte sich um die dritte allgemein zugängliche Spielstätte für Opern in Deutschland.

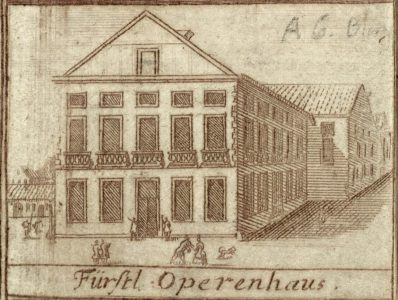

Das Opernhaus entstand unter teilweiser Einbeziehung des alten Ratsgebäudes nach Entwürfen des Baumeisters Johann Balthasar Lauterbach. Die Bauausführung lag in den Händen des späteren Landbaumeisters Hermann Korb. Während im Altbau der Bühnentrakt eingerichtet wurde, erbaute man nach Westen hin einen großen Fachwerkbau für Zuschauerraum sowie Vestibül und Redoutensaal. Das mit der von Johann Sigismund Kusser komponierten Oper „Cleopatra“ am 4. Februar 1690 eröffnete Haus war mit fünf Rängen und etwa 1000 Plätzen ausgestattet. Um das Parterre erstreckten sich 20 Logen.

Teil der repräsentativen Achse

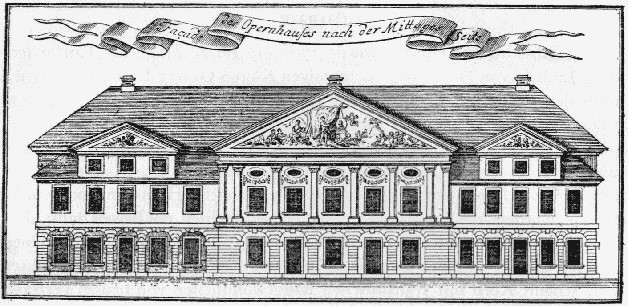

Hauptschauseite war die 15 Fensterachsen breite Südfassade mit ihrem übergiebelten Mitteltrakt. War es doch diese Gebäudefront, die auf dem Weg über den Bohlweg zum Hagenmarkt zuerst ins Auge fiel. Der Bohlweg entwickelte sich spätestens seit dem Bau des neuen Residenzschlosses Grauer Hof (von 1717 an) mit weiteren landesherrlichen Bauten zu einer repräsentativen Achse. Der Haupteingang befand sich allerdings an der westlichen Schmalseite zum Hagenmarkt. An die architektonisch wenig ausgeprägte Nordfassade schloss nach wie vor das alte Gewandhaus mit seinem steil aufragenden Dach an. Der Blick vom Zuschauerraum zur Bühne war von Doppelsäulen mit Giebel bestimmt. Ein ansteigender Bühnenboden und gestaffelt angeordnete Kulissenwände erzeugten eine für barocke Theaterbauten typische perspektivische Wirkung. Unter und oberhalb der Bühne (Schnürboden) befand sich eine ausgeklügelte Maschinerie für den Betrieb während der Aufführungen. Seine endgültige Gestalt erhielt die Kulturstätte nach Umbauten in den Jahren 1723 sowie 1743–1745. Im Giebelfeld des Mittelrisaliten an der Südfassade schuf der Hildesheimer Maler Josef Gregor Winck 1747 ein Stuckrelief.

Uraufführung von Goethes Faust

In der barocken Blütezeit der Oper wirkten hier auch überregional bekannte Künstlerinnen und Künstler, wie die Auftritte der seinerzeit berühmten Schauspielerin Friederike Caroline Neuber beweisen. Neben der Uraufführung von Emilia Galotti ist besonders die erste Aufführung von Goethes Faust im Jahr 1829 in die Geschichte eingegangen. Weitere vielbeachtete Ereignisse waren Aufführungen von Carl Maria von Webers Freischütz (1822) und Beethovens Fidelio (1826).

1Das in großen Teilen in Fachwerk errichtete Bauwerk genügte spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts nicht mehr den Anforderungen eines modernen Theatergebäudes. Bauschäden und womöglich auch die Furcht vor einem verheerenden Brandunglück (1847 waren in Karlsruhe beim Brand des Hoftheaters 65 Menschen umgekommen) führten 1859–1861 zum Neubau des heutigen Staatstheaters am östlichen Abschluss des Steinweges. Nach dem 1864 erfolgten Abbruch des Opernhauses am Hagenmarkt und seiner anschließenden Bebauung erstreckte sich hier erstmals ein weitläufiger Platzraum. Zehn Jahre später entstand zu seiner Akzentuierung der Heinrichsbrunnen.