Broschüre der Arbeitsgemeinschaft gebautes Erbe beschreibt die Entwicklung des Hagenmarkts. Autor Elmar Arnhold wendet sich gegen die absolute Dominanz des Verkehrs zugunsten einer besseren Aufenthaltsqualität.

Sturmtief „Xavier” zog vom 5. Oktober 2017 über Braunschweig hinweg und hinterließ vor allem am Hagenmarkt, mitten in der Stadt, gravierende Schäden. Zahlreiche der erst 1982 gepflanzten Bäume wurden entwurzelt. Sie wurden mittlerweile gefällt. Das ermöglichte einen anderen Blick auf die Baudenkmale Katharinenkirche und Heinrichsbrunnen, der die seit längerem geführte Debatte, wie der Hagenmarkt zukünftig gestaltet werden soll, neu entfacht hat. Es bietet sich jetzt die Chance zur städtebaulichen Aufwertung eines wichtigen, zentralen Platzes in der Stadt.

Die Meinungen, wie das geschehen soll, gehen dabei weit auseinander: großzügiger Stadtplatz, grüne Insel, weiter Vorfahrt für den Verkehr oder doch eher weniger? Zur Erhellung der Diskussion hat Elmar Arnhold, Bauhistoriker und Stadtteilheimatpfleger Innenstadt, mit der Arbeitsgemeinschaft gebautes Erbe eine Broschüre erstellt, die die historische Entwicklung des Hagenmarkts vom 13. Jahrhundert bis zu dem wütenden Orkan im vergangenen Jahr nachzeichnet und zu historischer Sensibilität auffordert. Herausgeber der Broschüre ist das Hägener Forum, Förderer die Richard Borek Stiftung.

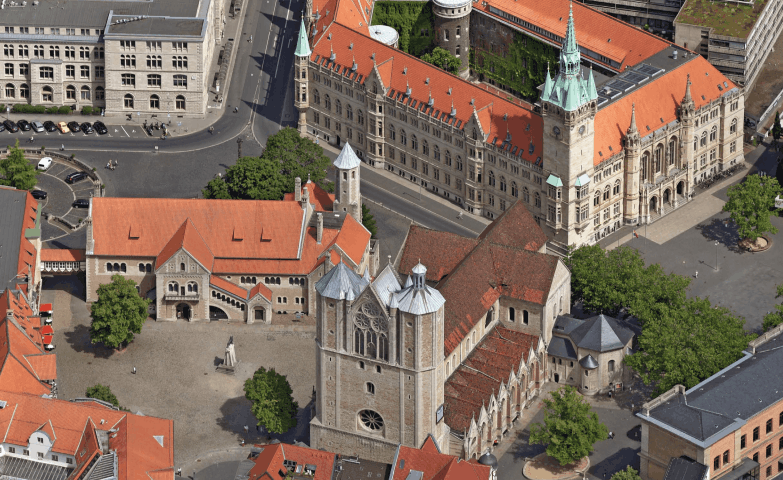

Arnhold beschreibt in seiner fundierten Ausarbeitung, dass die Atmosphäre des Hagenmarkts gegenwärtig der einer stark frequentierten Verkehrsdrehscheibe gleiche, die keinen Bezug zur einstigen Bedeutung und zur Architektur mit den beiden Baudenkmalen Katharinenkirche und Heinrichsbrunnen zulasse. „Fahrbahnen und Gleiskörper nehmen einen Großteil des Freiraums ein. Heute nimmt man im Prinzip lediglich den Platzbereich um den Heinrichsbrunnen als Hagenmarkt wahr. Dieser Bereich wurde zu Beginn der 1980er Jahre als begrünter Platz mit Baumbestand angelegt. Damit sollte dem verkehrsumtosten einstigen Marktplatz eine grüne Oase entgegengestellt werden. Die Bäume wuchsen im Laufe der letzten Jahrzehnte zu einem kleinen ‘Hagenwäldchen‘ heran. Eine wirkliche Aufenthaltsqualität für Passanten und Besucher Braunschweigs hat sich damit jedoch nicht etablieren können“, schreibt Arnhold.

In seinem Vorwort erlaubt sich der Bauhistoriker eine Präferenz für die künftigen Planungen. Es sei wünschenswert, die absolute Dominanz des Verkehrs zugunsten einer besseren Aufenthaltsqualität und Einbindung des Hagenmarkts in das urbane Gewebe der Innenstadt zu verringern, positioniert er sich und begründet das auch mit historischem Bewusstsein, schließlich gehöre der Hagenmarkt seit 1160 mit der Gründung des Weichbilds Hagen durch Heinrich den Löwen zu den geschichtsträchtigsten Orten der Braunschweiger Innenstadt.

Im Gegensatz zum Burgplatz und zum Altstadtmarkt oder zum Magnikirchplatz wurden Hagenmarkt und seine Umgebung 1944 fast völlig zerstört. Nach 1945 sei, so Arnhold, der Wiederaufbau von pragmatischen Entscheidungen zugunsten einer verkehrsgerecht ausgebauten City geprägt gewesen. Nachdem die wenigen wiederaufbaufähigen Fassaden historischer Bürgerhäuser komplett abgeräumt wurden, sei ein moderner Neuaufbau, der im Prinzip von 1950 bis in die frühen 1990er Jahre mit Häusern gefolgt. Zu den typischen, gesichtslosen Nachkriegsbauten gesellten sich Häuser wie das Einwohnermeldeamt, das BfG-Gebäude oder das Hagenmarkt-Center.

Arnhold traut dem Hagenmarkt dennoch eine weit bessere Rolle als die des Stiefkinds unter den Braunschweiger Plätzen zu. Im Gespräch erinnert er an die Erfolgsgeschichten des Schlossplatzes, des Platzes der Deutschen Einheit und nicht zuletzt des Kohlmarkts. „Ich sitze oft in einem Café am Rande des Schlossplatzes und genieße es, obwohl dort ja auch der Verkehr auf dem Bohlweg rollt“, zieht er einen Vergleich. Er kann sich vieles vorstellen, wie die Verweilqualität und die Wirkung als Stadtplatz verbessert werden können. „Vielleicht ist es sogar möglich, die Casparistraße zur Fußgängerzone zu machen“, meint er. Arnhold setzt auf frische Ideen durch Städtebauliche und verkehrliche Gutachten, die konsensfähig sind.

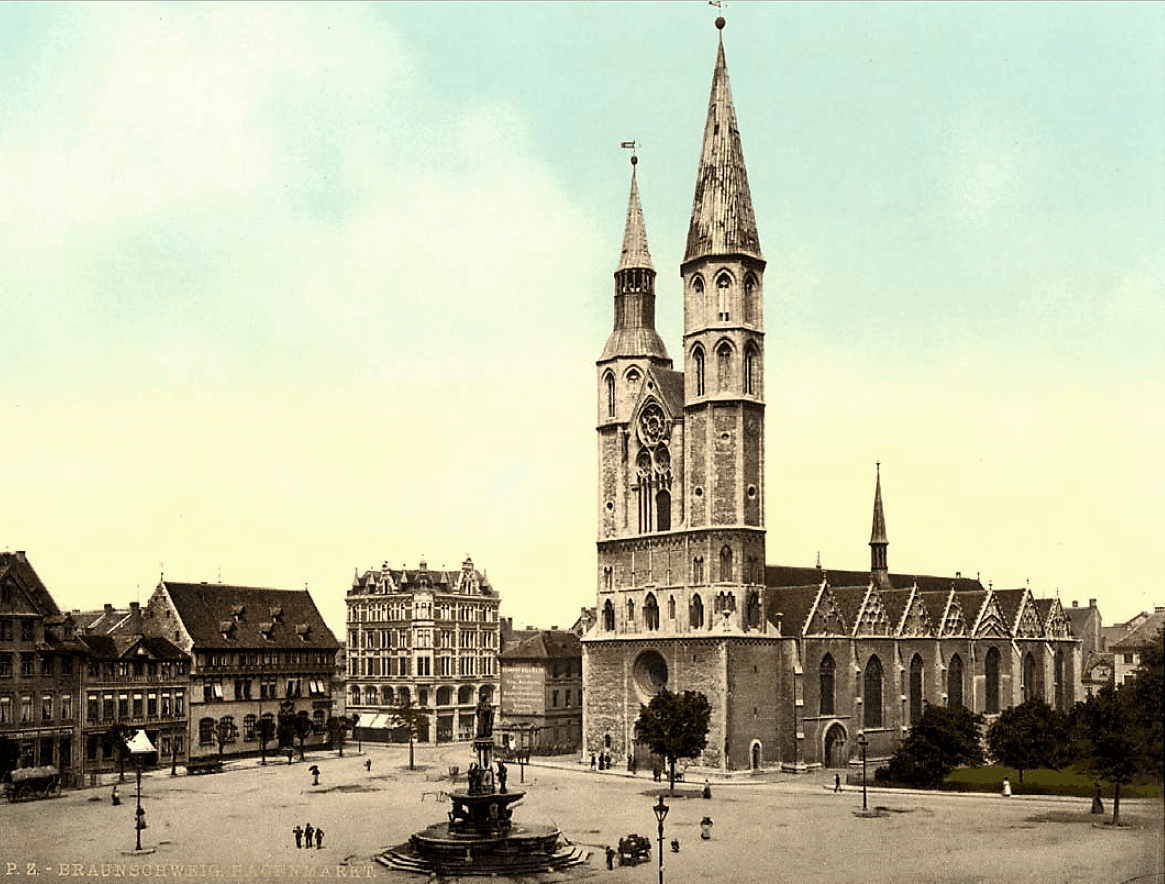

Eindeutig wird in der Broschüre herausgearbeitet, dass der Hagenmarkt bis zur aktuellen Situation mit Rasenflächen und Bäumen nie eine innerstädtische Grünfläche war. Ausgangspunkt war die Bebauung mit Rat- und Gewandhaus sowie Pfarrkirche um einen Markt im 13. Jahrhundert. Später kam das Opernhaus hinzu, in das Bauteile des Rat- und Gewandhauses miteinbezogen wurden. Es wurde 1864 abgerissen. Seither ist der Hagenmarkt ein freier Platz umgeben von Fachwerkhäusern. „Sämtliche Darstellungen des Hagenmarkts auf Plänen und historischen Ansichten zeigen einen Platz ohne nennenswerten Baumbestand“, heißt es in der Broschüre. Um den als „leer“ empfundenen Platz mit einem zentralen Akzent zu versehen, sei der 1874 von Ludwig Winter entworfene Heinrichsbrunnen entstanden.

Später fand der Braunschweiger Weihnachtsmarkt auf dem Hagenmarkt statt. Wie auf nahezu allen anderen Plätzen auch wurde er bis in die 1980er Jahre als Parkfläche für Autos genutzt. Der große Unterschied zu Kohlmarkt, Altstadtmarkt oder Magnikirchplatz ist allerdings, dass er sich bis heute nicht aus der erdrückenden Umklammerung des Verkehrs entziehen konnte. Der Hagenmarkt wurde in den Jahrhunderten oft den geänderten Bedürfnissen angepasst. Der Zeitpunkt für eine nächste, mögliche Korrektur ist gekommen.

Fotos