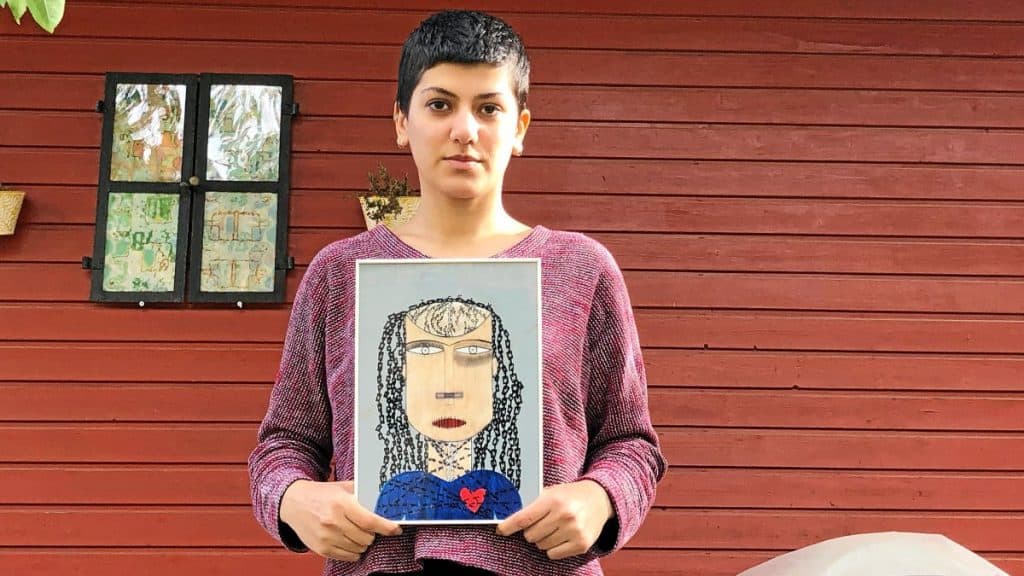

Große Hürde Sekundarstufe I: 19 Migrantenschülerinnen und ‑schüler nahmen mit viel Herz an einem außerschulischen Pilotprojekt teil.

Um auch noch am Samstagmorgen regelmäßig drei Stunden zu büffeln, dafür brauchen junge Menschen nach einer harten Schulwoche viel Disziplin und eine große Portion Ausdauer. 16 Schülerinnen und Schüler, deren Eltern aus der Türkei, Russland, Korea und unterschiedlichen afrikanischen Staaten nach Deutschland gekommen sind, haben die Mühen auf sich genommen und sind regelmäßig samstagvormittags ins Kinder- und Jugendzentrum Selam (Hamburger Straße) gekommen. Sie nahmen zwei Jahre am Pilotprojekt „Lern- und Übergangsbegleitung von Migrantenschüler/innen in die Sekundarstufe I (Klasse 4/5) teil, das die Technische Universität Braunschweig mit Fördergeldern der Richard Borek Stiftung in Braunschweig durchführte. Die Schüler und Schülerinnen verdienen großen Respekt, schließlich erfolgte das Lernen ganz und gar freiwillig. Ihr Erfolg hat sie belohnt.

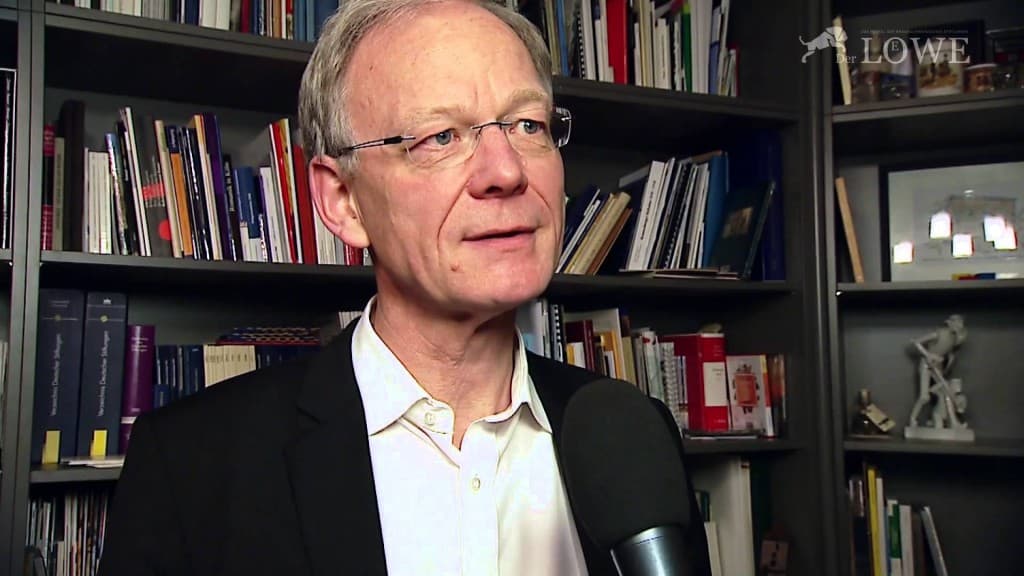

„Der Übergang von der vierten zur fünften Klasse verläuft häufig problematisch. Neue und höhere Anforderungen können sogar zu Schulversagen führen“, verdeutlicht Projektleiter Dr. Diethelm Krause-Hotopp vom Institut für Erziehungswissenschaft an der TU Braunschweig (Abteilung Schulpädagogik und Allgemeine Didaktik). Dr. Krause-Hotopp ist absoluter Profi: Seit 2006 kümmert er sich um „Integrationsförderung von Migrantenkindern an Grundschulen“ und weiß ganz genau von deren Schwierigkeiten.

Zusammen mit dem befreundeten Prof. Dr. Uwe Sandfuchs von der TU Dresden (Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Historische Pädagogik) rief er das außergewöhnliche Bildungsprojekt 2012 ins Leben. Die Zielgruppe bildeten leistungsstarke Migrantenkinder der drei am Projekt teilnehmenden Grundschulen Isoldestraße, Am Schwarzen Berge und Bültenweg. 19 Kinder starteten in das Versuchsprojekt, 16 blieben bis zum Schluss dabei – eine hervorragende Quote. Die Schülerinnen und Schüler besuchten im Folgejahr die IGS Querum, die IGS Heidberg, die Realschule Maschstraße sowie die Neue Oberschule, Gymnasium Kleine Burg (hier waren die meisten) und das Wilhelm-Gymnasium. Alle bekamen auch im zweiten Jahr, in der neuen Schulform, weiter gezielte Unterstützung.

Aus 30 Bewerbern wurden sechs Lehramt-Studierende aus dem zweiten Semester als Lehrkräfte, sogenannte Lernhelfer, für das Projekt ausgewählt. Das Rennen machten ausschließlich Frauen, die die Fächer Englisch, Mathematik, Germanistik, Physik und ev. Theologie studierten. Lukrativ war für einige Bachelor-Studierende: Die Arbeit wurde als Allgemeines Schulpraktikum anerkannt.

„Die Förderung der Kinder ist nur erfolgreich, wenn sie intensiv, ernsthaft und kontinuierlich durchgezogen wird. Aber sie muss natürlich auch Spaß machen. Denn wer kommt schon gerne jeden Samstag zum Lernen?“, gibt Dr. Krause-Hotopp zu bedenken. In den Lerngruppen, die je aus drei Schüler und einer Lernhelferin bestanden, wurden Deutsch (Lesen, Rechtschreiben und Grammatik), Mathematik, Sachunterricht und Englisch in den Fokus gerückt.

Wichtig waren auch die Heft- und Mappenführung sowie die Arbeit mit dem Wörterbuch. Doch statt eines langweiligen Frontalunterrichts alter Schule hieß das Schlagwort „Bildungsaspiration“. „Wir haben keine schulische Nachhilfe gegeben, sondern die Kompetenzen, vor allem das Weltwissen, gefördert. Das ist bedeutend für den weiteren schulischen Lebensweg“, so der Projektleiter. Wichtige Bestandteile waren deshalb auch Besuche außerschulischer Lernorte (teilweise orientiert am Curriculum der Klassen 4 und 5) wie Theater, Museen, Kinder- und Jugendbuchhandlungen, Stadtbibliothek, Kinder-Uni, Phaeno, Floßfahrten auf der Oker, mittelalterliche Stadterkundungen sowie das Rathaus. So haben die Kinder viel erfahren über die Welt – und ihre neue Heimatstadt.

„Ich wünsche mir viel mehr solche Projekte. Denn ich sehe darin eine unheimliche Chance für die Kinder. Ich habe gesehen, was aus ihnen wird, wie sie wacher werden, wie sie neugierig werden, sie alles aufsaugen wie ein Schwamm, nicht aufhören zu fragen“, beschreibt die stellvertretende Leiterin des Selam, Monika Bartosch, die Lernfortschritte der Kinder im Projektbericht.

„Das Projekt war rundum erfolgreich. Es hat den Übergang in die Sekundarstufe I erleichtert und auch das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gestärkt. Und Selam war der perfekte Ort für unser Bildungsprojekt“, zieht Dr. Krause-Hotopp ein positives Resümee. Bestärkt wird das Ergebnis durch die emotionalen Worte einer jungen Schülerin, die nach zwei Jahren des besonderen Lernens sagt: „Ohne Selam hätte ich es bestimmt nicht geschafft.“

Am 28. Februar 2014 endete das außergewöhnliche Lernprojekt für Migrantenkinder.