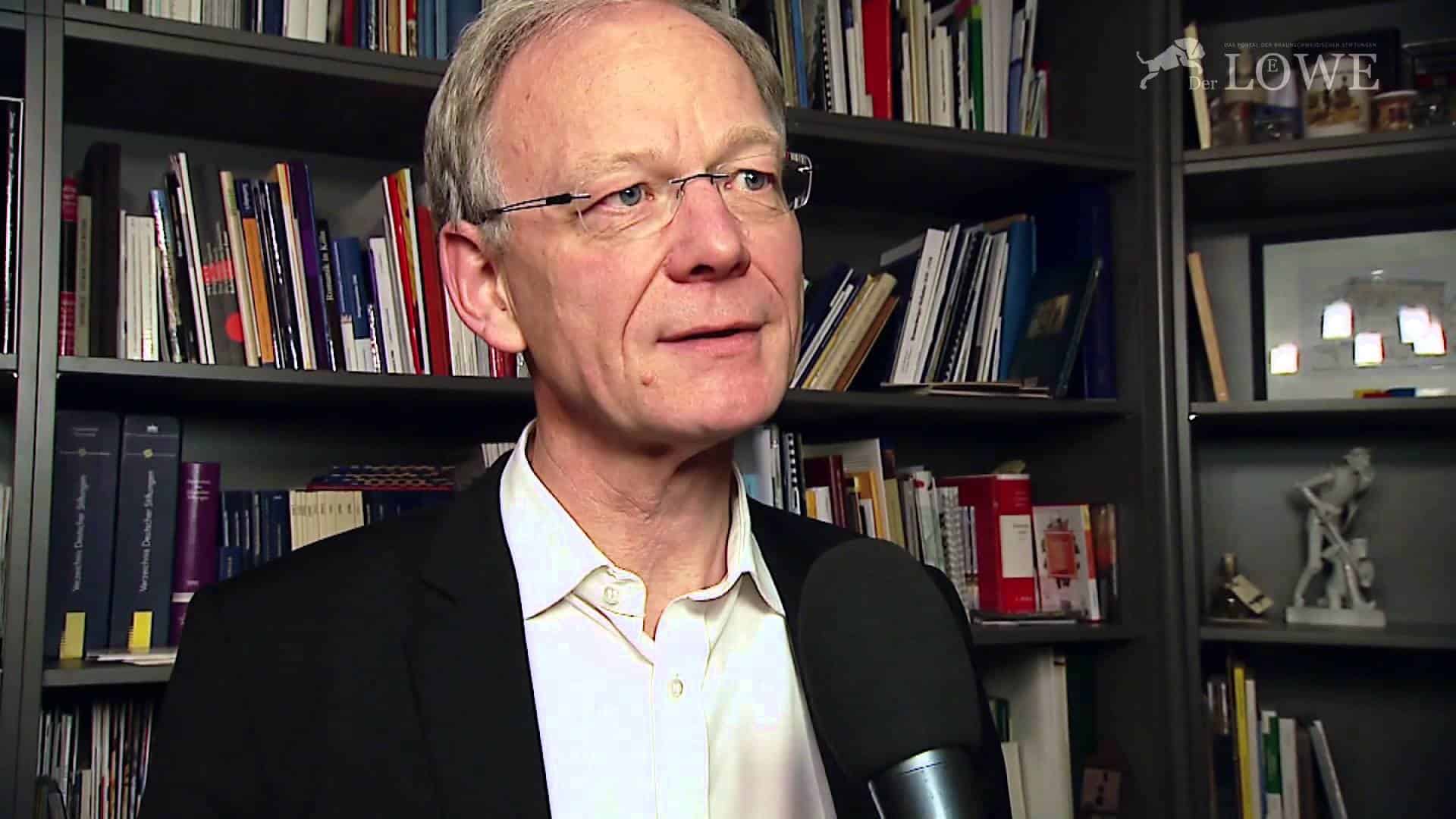

Literaturreihe „Erlesenes“ startete mit Michael Göring und seinem Roman „Vor der Wand“.

Schwer verdauliche Kost setzt Autor Michael Göring seinen Zuhörern vor, wenn er die Schlüsselszene aus seinem neuen Roman vorträgt. Denn das in „Vor der Wand“ geschilderte und so schreckliche NS-Verbrechen ist tatsächlich geschehen. Und er schildert sehr eindringlich, wie sich das Massaker im toskanischen St. Anna zugetragen haben könnte.

Michael Göring, Vorstandsvorsitzender der ZEIT-Stiftung, stellt in seinem Roman eine zerrüttete Vater-Sohn-Beziehung in Zeiten des Wirtschaftswunders und das späte Schuldeingeständnis des Vaters auf dem Sterbebett der historischen Wahrheit gegenüber.

Göring las zum Auftakt zur Literaturreihe „Erlesenes“ der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz. Die Reihe wird im Haus der Braunschweigischen Stiftungen fortgesetzt. Andreas Döring trägt am 15. Februar u.a. aus Werken von Volker Darnedde, Stefano Benni und Peter Bichsel vor. Am 8. März trägt Robert von Lucius aus seinem Buch „Welfenland mit Schmetterlingen“ vor. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Am Rande der Lesung stand Michael Göring für ein Gespräch zur Verfügung.

Herr Göring, Ihr erstes Buch, „Der Seiltänzer“, setzte sich mit einem brandaaktuellem Thema, nämlich dem Missbrauchs-Skandal in der katholischen Kirche, auseinander. Bei „Vor der Wand“ geht es um ein NS-Verbrechen aus dem Jahr 1944. Haben Sie das Thema gewählt, weil Sie Sorge haben, dass die Gräueltaten in Vergessenheit geraten könnten?

Ich glaube, es ist doch auch wieder ein aktuelles Thema. Auch wenn die Geschehnisse, die in einem Teil dieses Buches berichtet werden, auf das Jahr 1944 zurückgehen. Denn mir geht es eigentlich darum, dass wir tatsächlich eine Erinnerungskultur in unserem Lande aufbauen oder bewahren, die nicht nur das besonders Geglückte an diesem Deutschland immer wieder erinnert sondern auch sich dessen noch einmal versichert, was schief gelaufen ist. Und in der Zeit der NS-Diktatur ist eine ganze Menge schief gelaufen. Das gehört auch zur deutschen Geschichte. Und ich finde es immer wieder wichtig, dass die junge Generation auch noch einmal dahingeführt wird.

Sie haben das reale Ereignis von St. Anna di Stazzema in eine fiktive Vater-Sohn-Geschichte eingebunden. Warum ist „Vor der Wand“ ein Roman und keine Dokumentation geworden?

Ich habe mir überlegt, dass historische Ereignis in einen Roman zu packen, weil ich weiß, dass die meisten Menschen sich durch eine emotionale Geschichte, einen Roman, immer noch als erstes angesprochen fühlen. Und wenn sie dann merken, dass ein Teil dieses Romans eben Historical-Fiction ist, also tatsächlich recherchiert ist, echte Geschichte ist, wahre Geschichte, dann glaube ich, greift es denjenigen der das liest noch einmal ganz besonders an und der Inhalt bleibt auch in Erinnerung. Ich denke an die Generation meiner Kinder, die natürlich in der Schule über den Nationalsozialismus viel gelernt und gehört haben, die aber nicht mehr die Bücher lesen, die in den 70er Jahren darüber geschrieben wurden. Diese Generation braucht neue Bücher. Und ich denke, dieses Buch erreicht diese jüngere Generation, versucht es jedenfalls sie zu erreichen.

Sie haben Ihr erstes Buch erst im Jahr 2011 veröffentlicht. Sie sind sehr spät zum Schreiben gekommen. Woran lag es?

Ich muss sagen, an dem Buch, das jetzt im Herbst letzten Jahres rausgekommen ist, saß ich schon bevor ich mit dem „Seiltänzer“ anfing. Das hängt damit zusammen, dass wir 2006 als ZEIT-Stiftung gebeten wurden, uns an der Finanzierung der Friedensorgel in St. Anna di Stazzema beteiligen. Eigentlich habe ich erst bei einem Besuch dort so richtig erfahren, wie blutig, wie schrecklich der Rückzug der Deutschen aus der Toskana 1944 war. Und das hat mich sehr erschüttert, was da in St. Anna di Stazzema passiert war. Seither wusste ich, daran muss ich arbeiten. Dann kam diese unsägliche Geschichte in der katholischen Kirche dazwischen. Die Missbrauchsfälle haben mich auch wieder sehr bewegt und auch darüber wollte ich ebenfalls schreiben. „Der Seiltänzer“ wurde dann schneller fertig.

Mit dem Schreiben als solches habe ich aber schon sehr viel früher angefangen. Bereits als ich in Amerika studierte, dort Fiction-Writing-Seminare besuchte. Aber als ich nach Deutschland zurückkam, musste die Promotion abgeschlossen werden, kamen unsere beiden Kinder auf die Welt und ich musste sehen, dass für die Familie alles funktionierte. Für solche Hobbies wie Schreiben blieb erst mal keine Zeit. Und dann habe ich mit knapp 50 wieder angefangen zu schreiben. Und das ist jetzt ein sehr, sehr schöner Ausgleich zu der doch harten, fordernden Stiftungsarbeit.

Sie haben ihre Tätigkeit bei der ZEIT-Stiftung erwähnt. Sie sind ja auch noch Honorarprofessor, reisen sehr viel. Wann Schreiben Sie eigentlich, nachts?

Ja, da liegen Sie nicht ganz falsch. Ich brauche nicht gar so viel Schlaf, aber so um viertel nach zwölf, halb eins prügele ich mich dann doch ins Bett. Mittlerweile kann ich viel in den Ferien schaffen, weil nun die Kinder aus dem Haus sind und die Ferien anders verlaufen. Dann nutze ich natürlich auch die Wochenenden. Mein Beruf, vor allem eben die Arbeit für die ZEIT-Stiftung, bringt mich ja auch immer wieder zu längeren Fahrten und ich muss oft auch ins Ausland. Wir haben eine Filiale in den Vereinigten Staaten, so dass ich ein paarmal im Jahr nach New York fliege. Wir haben ein weiteres eigenes Institut in Haifa, also ich bin relativ viel unterwegs und ich kann mich ziemlich gut konzentrieren. Ich kann in einen Flieger steigen, den Laptop öffnen und dann bin ich ganz verwirrt, wenn sechs Stunden später der Flieger dann schon wieder irgendwo runter geht.

Also Schreiben Sie in Etappen und gar nicht lange an einem Stück?

Das funktioniert im Grunde ganz gut. Es ist natürlich notwendig, dass man immer wieder genau notiert, welche Augenfarbe man einer Person zugeschrieben hat, ob sie blondes Haar oder schwarzes Haar hat, damit man im Verlauf der Erzählung keine Fehler macht. Ich konzentriere mich in den Büchern zumeist auf zwei bis drei Hauptgestalten, nicht auf fünf, sechs oder sieben. Auch das hilft ein Buch, eine Erzählung, eine Geschichte, die einzelnen Personen im Kopf zu haben, auch wenn der Prozess des Schreibens sich dann über zwei, drei Jahre hinzieht.

Haben Sie schon ein neues Thema im Visier?

Oh ja!. Als „Vor der Wand“ fertig war, habe ich mit meinem dritten Buch begonnen und arbeite jetzt peu à peu daran. Ich habe im Moment sehr viel für die ZEIT-Stiftung zu tun, das wird also noch ein bisschen dauern. Ich rechne damit, dass es vielleicht 2016 fertig wird.

„Der Seiltänzer“ und „Vor der Wand“ sind sehr schwere Romane. Dürfen die Leser denn mal etwas Lustiges von Ihnen erwarten?

Ich glaube, ich kann keine Komödien schreiben. Ich finde das ungeheuer schwierig. Ich brauche eigentlich immer ein packendes Thema. Ein Thema, das mich beschäftigt, das viele Menschen beschäftigt. So geht es in dem dritten Buch im Grunde wieder um ein ernstes Thema. Aber ich versuche auch da, wie in „Vor der Wand“, durch die Nebenhandlungen auch immer mal wieder etwas Vergnügliches hineinzubringen. Also wenn Sie bei „Vor der Wand“ daran denken, wie sich der Georg in Marie verliebt oder an seine Schulzeit, den Besuch in Paris, dann sind das schon auch Passagen, bei denen der Leser einfach mal durchschnaufen kann und merkt, es handelt sich um einen ganz normalen Bildungsroman, in dem die Hauptgestalt Georg Mertens auch ganz lustige Dinge erlebt.