Eine Reise ins Weserbergland auf den Spuren der 1950er Jahre: Glasmuseum Boffzen und Museum Schloss Fürstenberg.

„Herrliche Uferstraßen mit alten Bäumen, oft mühsam zwischen Berg, Wald und Fluß gedrängt, bannen und öffnen den Blick für immer neue Bilder.“ So beschrieb Autor Fritz Seifert 1952 seine Reise durch das Weserbergland. Manches hat sich seitdem verändert, vieles nicht: Noch immer liegt die Gegend malerisch und ein wenig fern der Hauptverkehrswege. Boffzen, einer der Orte an der Weser, ist seit 1866 für ein Produkt bekannt: Gläser für Lebensmittel. Neben der alten und der neuen Glashütte gibt es ein Museum: Dort lassen sich in einer Sonderausstellung die 1950er Jahre entdecken.

Die Gründerzeitvilla mit ihrem roten Solling-Sandstein und dem Fachwerk umgibt ein kleiner parkähnlicher Garten. „Glasmuseum“ steht auf einem Pfeiler. Die Ausstellung „Wie neu beginnen?“ im Obergeschoß führt zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Im nun geteilten Deutschland hatten viele Menschen vieles verloren – das Leben, ihr Hab und Gut, ihre Arbeit. Wie sollte nun neues Design entstehen und nach dem Nationalsozialismus aussehen? Wie Trinkgläser, Vasen oder Schalen gestaltet sein? Zehn Designer, die in Ost und West nach Antworten auf diese Fragen suchten, stellt das Museum vor.

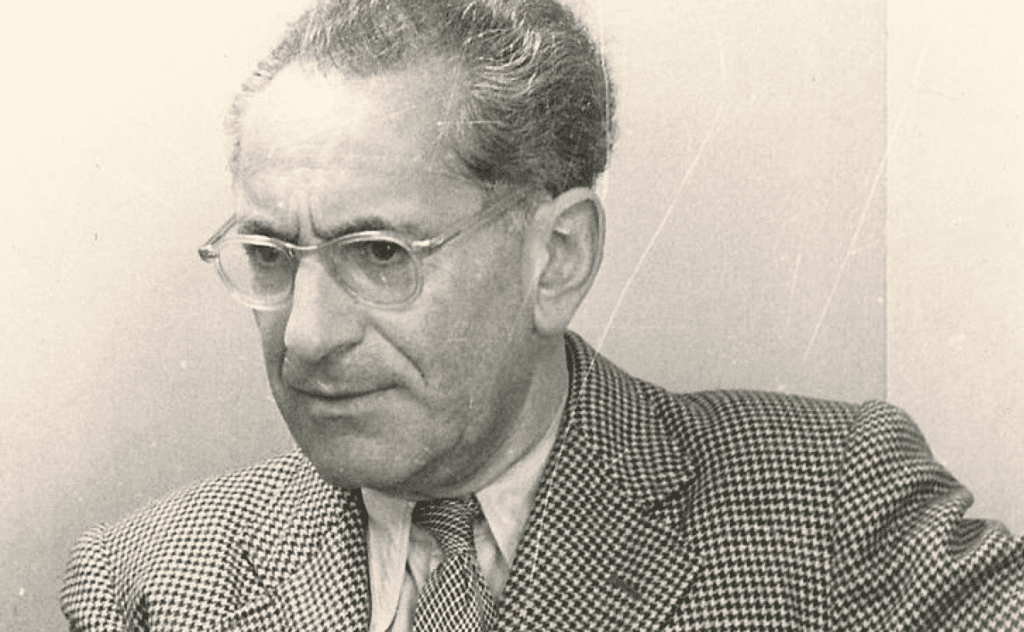

Die erste Informationstafel der Ausstellung zeigt ein schwarz-weiß Foto von Wilhelm Wagenfeld, wie er in seiner Werkstatt konzentriert an einem Metall-Modell feilt. Der Bauhaus-Schüler und Pionier des Industrie-Designs prägte mit seinen Glasentwürfen die 1930er bis 1960er Jahre. Er hatte seit 1935 die Vereinigten Lausitzer Glaswerke, einen der größten deutschen Hersteller, künstlerisch geleitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog er in den Westen und gründete in Stuttgart seine Entwurfswerkstatt. Erneut skizzierte er Gläser, fertigte passende Gips-Modelle. Peill & Putzler, Rosenthal und WMF stellte diese Entwürfe in ihren Glashütten her.

An Wagenfelds Vorbild orientierten sich die Gestalter, die in Boffzen zu sehen sind: seine ehemaligen Schüler und Mitarbeiter Friedrich Bundtzen, Elsa Fischer-Treyden und Heinrich Löffelhardt. Oder seine Kollegen, die ebenso schlichtem funktionalem Design verbunden waren: Hans-Theo Baumann, Wilhelm Braun-Feldweg, Ilse Decho, Aloys F. Gangkofner und Richard Süßmuth.

Wer die Räume der Villa mit dem dunklen Holzfußboden durchwandert und die Gläser in den Vitrinen ansieht, dem fällt viel Gemeinsames auf: Vasen und Gläser, die sich an einer markanten Stelle verjüngen. Sie erinnern an das Jonglier-Spiel Diabolo. Mit ein wenig Phantasie könnte dem Betrachter die Mode der 1950er Jahre mit den schmalen Taillen und den weiten Petticoats in den Sinn kommen. Wilhelm Braun-Feldweg fragte in seinem Buch „Normen und Formen industrieller Produktion“ 1954: „Stromlinien an der Kaffeemaschine – nierenförmige Tische – surrealistische Spinnweben als Dekoration und eine ängstliche Abkehr vom rechten Winkel: kennzeichnen diese Merkmale tatsächlich ein Formempfinden unserer Zeit?“ Ganz sicher machte dies einen wichtigen Teil des damaligen Geschmacks aus.

Die Designer, die in Boffzen zu sehen sind, suchten zeitlose Formen und Schliffe. Einigen Entwürfen gelingt dies, so der roten Vase von Braun-Feldweg, die aussieht wie eine Kalabasse oder Wagenfelds Keksdose für WMF. Sie könnten noch heute Käufer ansprechen. Wenn es die Glashütten noch geben würde, die sie einst produzierten. Mit den 1950er Jahren begann das letzte Jahrzehnt, in dem Glasbläser Kelche formten, nicht allein Maschinen. Am Ende der Ausstellung hängt an der Wand ein kleiner Bilderahmen mit einem unscheinbaren Weinglas. Es war das erste seiner Art in Deutschland, das vollautomatisch entstand. Das Unternehmen Schott Zwiesel entwickelte es mit dem Gestalter Heinrich Löffelhardt Ende der 1950er Jahre. Wer sich Zeit nimmt und die Firmenporträts ansieht, wird feststellen: Nur diese Firma stellt heute noch selbst Glas her.

Maschinen statt Handwerk, diese Frage musste sich auch die drei Kilometer entfernte Porzellanmanufaktur Fürstenberg in dieser Zeit stellen. Ihr damaliger Leiter, Otto Wiese, entschied, das Handwerk zu betonen: Die Porzellanfabrik der 1930er Jahre sollte sich am Markt nun als Manufaktur positionieren. Das erste Nachkriegsjahrzehnt wurde Dank des Wirtschaftswunders eines der erfolgreichsten des Unternehmens. 1957 entstand im ehemaligen Jagdschloss des Braunschweiger Herzogs das Museum der Porzellanmanufaktur, dessen gerade vollendete Restaurierung von der Braunschweigischen Stiftung gefördert wurde.

Im März hat es gerade neu eröffnet. Es zeigt im ersten Obergeschoß auch Entwürfe der 1950er Jahre. Sie spiegeln deutlich den Zeitgeist wieder: phantasievolle Schmuckbänder und Pastellfarben schmücken die Service. Eine Form fällt aus dem Rahmen – das Teeservice des Braunschweiger Professors der Kunsthochschule und Bildhauers, Bodo Kampmann. Es erinnert an Asien: Die Kanne besitzt seitlich einen geraden Griff statt eines Henkels, dazu gibt es Teeschalen statt ‑tassen. Der Entwurf brachte der Manufaktur Ehre ein: Sie erhielt die Silbermedaille auf der Design-Ausstellung Triennale in Mailand 1957.

Nach dem Besuch, zurück auf dem Schlosshof, lohnt ein entspannter Blick über die Brüstung ins weite Tal: Die Weser mäandert in dunklem Blau, dahinter erheben sich grün bewaldete Mittelgebirge. Ab und zu fährt gemächlich ein Dampfer mit Ausflugsgästen vorbei. Oder ein Rotmilan zieht seine Kreise auf der Mäusejagd. An dieser Aussicht hat sich seit den 1950er Jahre fast nichts geändert.

Mehr Informationen:

Die Ausstellung „Wie neu beginnen? Glas der 1950er Jahre aus Deutschland“ ist noch bis zum 30. Oktober 2017 zusehen.

Glasmuseum Boffzen

Bahnhofstraße 9c

37691 Boffzen

Telefon: (05271) 4 99 09 oder (05271) 95 60 – 0

E‑Mail: glasmuseum@boffzen.de

Internet: www.glasmuseum-boffzen.de

Öffnungszeiten: Mittwoch 14 – 17 Uhr, Samstag und Sonntag 11 – 17 Uhr, Sonderöffnungszeiten auf Anfrage.

Eintrittspreise: 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche (bis 16 Jahre) 1,50 Euro, Gruppenpreise und Führungen auf Anfrage.

Museum Schloss Fürstenberg

Meinbrexener Str. 2

37699 Fürstenberg

Telefon: (05271) 966778–10

E‑Mail: museum@fuerstenberg-schloss.com

Internet: www.fuerstenberg-schloss.com

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag sowie Feiertage: 10 – 17 Uhr (05. März – 05.November 2017)

Eintrittspreise: 8,50 Euro , Kinder (7 bis 15 Jahre) 5,50 Euro, Familien (2 Erwachsene, bis zu 3 Kinder bis 15 Jahre) 20 Euro.

Fotos