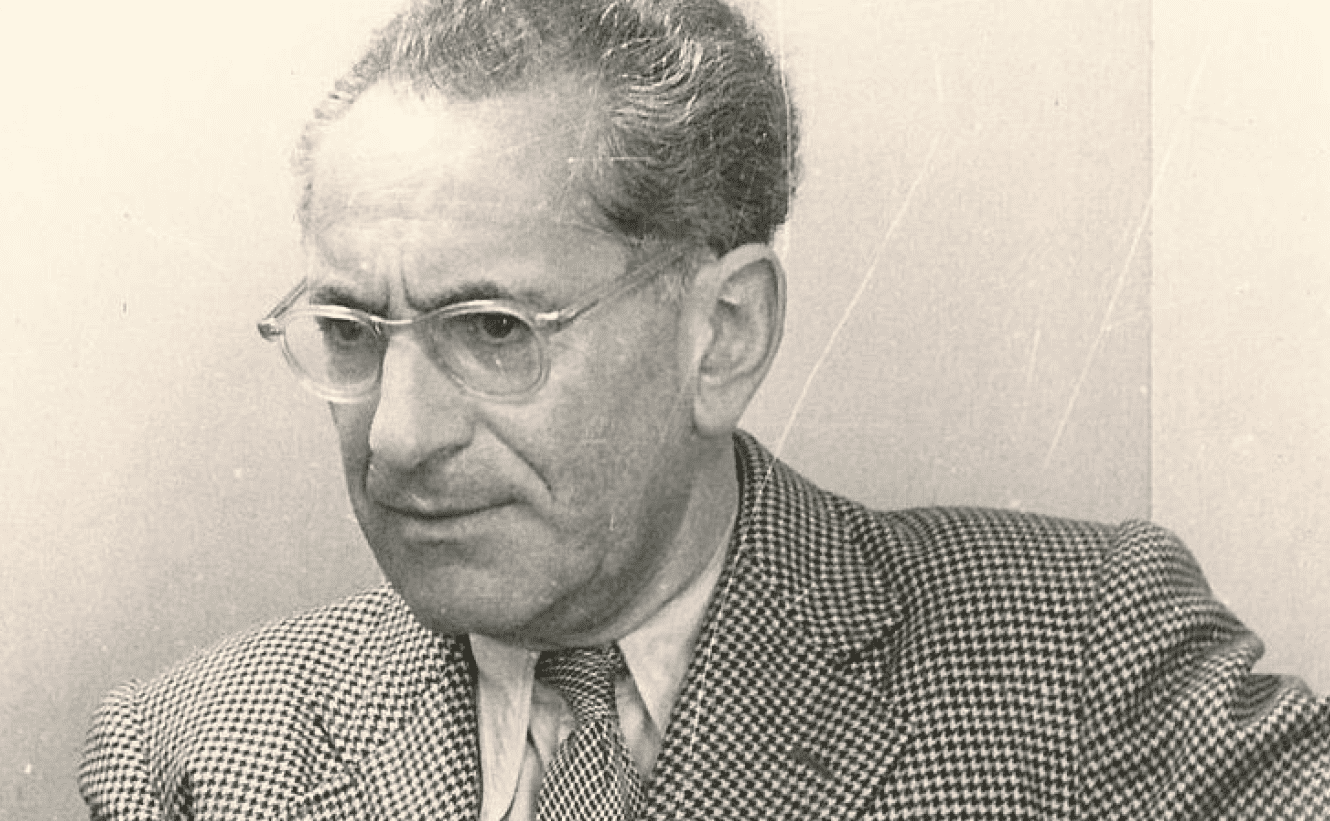

Fritz Bauer (1903 – 1968), der herausragende Braunschweiger Generalstaatsanwalt der Nachkriegszeit, wurde am 16. Juli vor 120 Jahren geboren.

Nach langer Zeit weitgehender Nichtbeachtung, auch infolge der Marginalisierung des Themas Justiz und Nationalsozialismus, ist in vergangenen zehn bis 15 Jahren durch zahlreiche Initiativen und neue Forschungen die Person von Fritz Bauer vermehrt in das Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Der Jurist, Humanist und überzeugte Demokrat hatte zu jeder sich bietenden Gelegenheit seine Ziele und Ideale deutlich gemacht. Bauer war 1949 aus dem Exil in Dänemark und zwischenzeitlich auch Schweden zurückgekehrt. Er wurde zunächst Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht Braunschweig, später wurde er in Frankfurt am Main Generalstaatsanwalts für Hessen (1956). Am 16. Juli wäre er 120 Jahre alt geworden.

Normsetzend für die Rechtsprechung

Gleich einer seiner ersten Fälle als Generalstaatsanwalt in Braunschweig machte ihn auch außerhalb Deutschlands bekannt: 1952 war er der Ankläger im so genannten Remer-Prozess. Bauer prägte dabei den Satz: „Ein Unrechtsstaat, der täglich Zehntausende Morde begeht, berechtigt jedermann zur Notwehr.“ Der Satz sollte normsetzend für die Rechtsprechung der Zukunft werden, denn: „Was am 20. Juli 1944 vielen noch dunkel vorgekommen sein mag, ist heute durchschaubar, was damals verständlicher Irrtum gewesen sein mag, ist heute unbelehrbarer Trotz, böser Wille und bewusste Sabotage unserer Demokratie.“

Angeklagt war Otto Ernst Remer (1912 – 1997). Der hatte während einer Wahlkampfveranstaltung der neonazistischen Sozialistischen Reichspartei (SRP) im Braunschweiger Schützenhaus die Attentäter vom 20. Juli 1944 als „vom Ausland bezahlte Hoch- und Landesverräter“ beschimpft.

Mit dem Ziel erinnernder Aufklärung hatte Fritz Bauer Erfolg. Das Gericht schloss sich fast wortgleich an und verhängte eine dreimonatige Freiheitsstrafe gegen Remer „nicht zuletzt ob dessen unbelehrbaren Trotzes“. Ebenso sollte Signalwirkung haben, dass Bauers klare Benennung vom „Dritten Reich“ als „Unrechtsstaat“ in der Urteilsbegründung ihren rechtlichen Platz fand. Das Urteil im Remer-Prozess bedeutete letztlich die Anerkennung der Legitimität des Widerstands vom 20. Juli 1944. Bauer hatte betonte, dass man den am 20. Juli Beteiligten nicht vorwerfen könne, sie hätten „den Vorsatz gehabt, Deutschland zu schaden“, ihr Ziel sei es vielmehr gewesen, „Deutschland zu retten“.

Meilenstein der jungen Demokratie

Damit war, wie der frühere Präsident des Oberlandesgerichts Braunschweig, Rudolf Wassermann, feststellte, mit dem Braunschweiger Prozess nicht nur „eine Wende in der Bewertung des 20. Juli“ erreicht, sondern Wassermann beurteilte den Braunschweiger Remer-Prozess 1952 als den „bedeutendsten Prozess mit politischem Hintergrund seit den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen und vor dem Frankfurter Auschwitz-Prozess. Es war ein Meilenstein bei der Fundierung und dem festigenden Ausbau der jungen Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland.

Fritz Bauer zählt unzweifelhaft zu den paradigmatischen Persönlichkeiten, deren Einsatz nach 1945 entscheidend war für den Aufbau jener Demokratie, die lange Vorbild in der westlichen Demokratiegeschichte war und um die wir ganz aktuell wieder im Sinne von Fritz Bauer kämpfen müssen, denn: „Demokratie braucht Demokraten!“. Bauer trug maßgeblich zur strafrechtlichen Aufarbeitung der NS-Verbrechen bei und war später Initiator der aufsehenerregenden Frankfurter Auschwitz-Prozesse (1963 – 1965). Zudem gab er dem israelischen Geheimdienst Mossad den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort Adolf Eichmanns, der im Reichssicherheitshauptamt die Todestransporte in die Vernichtungslager organisiert hatte. Eichmann wurde in Israel zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Humanisierung der deutschen Justiz

Fritz Bauer scheute auch später keine klaren Worte. So auch als er persönlich 1966 in Alexander Kluges wichtigem Film „Abschied von gestern“ auftrat und ein Plädoyer für eine Humanisierung der deutschen Justiz plädierend. Der Klage eines amerikanischen Juristen über seine deutschen Kollegen, dass diese nur Wert legten auf technische Fertigkeiten, aber menschliche Wärme und affektive Bezüge vermissen ließen, hielt er seine Sicht mit zwei Begriffen entgegen, die den Menschen und damit den Juristen in seinem Handeln bestimmen sollten: „Rationalität und Humanität“.

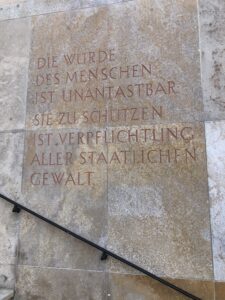

Inschrift in Stein

Ganz in diesem Sinne erweisen sich zwei öffentliche Zeugnisse als Bestätigung dieser Grundhaltungen Fritz Bauers bereits aus den Anfangsjahren als Generalstaatsanwalt in Braunschweig: Damals entstand der Neubau des Gebäudes der Generalstaatsanwaltschaft am Domplatz, das 1956 eingeweiht wurde. Neben dem Haupteingang wurde an der Wand die Inschrift in Stein, die dauerhafte Aktualität besitzt, angebracht: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt (Art. 1 GG).

Fritz Bauers Bemühen war unter anderem stets auf den Ausbau einer demokratischen Justiz gerichtet, orientiert am Grundgesetz vom 23. Mai 1949, auf das er unbeirrt sein eigenes Demokratie- und Rechtsverständnis stützte. Deshalb zierte dieselbe Inschrift später auch am Gebäude der Hessischen Staatsanwaltschaft in Frankfurt.

Die andere „Justitia“

Zweites Beispiel ist die am Braunschweiger Neubau sichtbare Figur der „Justitia“. Auffallend auf den ersten Blick ist bei dieser 3 Meter hohen, aus 1,5 mm Kupferblech getriebenen Figur, dass die klassischen Attribute wie Waage, Schwert und Augenbinde fehlen. Diese Symbole sind bekanntlich der Personifikation der Gerechtigkeit seit der Antike, überliefert. Besonders seit dem Mittelalter sollten sie verdeutlichen, dass das Recht unparteilich, ohne Ansehen der Person (Augenbinde), abgewogen in der Sache (Waage) und mit der notwendigen Härte (Richterschwert) gesprochen und durchgesetzt werde.

Ganz anders dagegen Bauers Braunschweiger „Justitia“: Die Figur selbst wurde als Waage gestaltet. Ohne Augenbinde und Richtschwert symbolisiert sie das Richteramt als das eines Schlichters, nicht als das des Henkers. Dazu Fritz Bauer: „Justitia bedarf keiner mechanischen Waage, sie ist keine Gewürzkrämerin. Sie selber ist als Waage gesehen und gestaltet und im Gleichgewicht. Mit ihren Händen wiegt sie nicht Sachen und Taten, sondern Täter und Menschen, die – gemessen an ihrer Größe, der Übermenschlichkeit von Recht und Gerechtigkeit – winzige Kreaturen sind und allesamt – Ankläger und Angeklagter, Zeuge und Sachverständiger – leicht, zu leicht leicht befunden werden“.

Diese Interpretation unterstreicht die zutiefst vom Humanismus geprägte Haltung von Fritz Bauer und dessen Rechtsverständnis, das man bis heute ganz zweifellos als vorbildhaft bezeichnen kann, wie auch seine Person als richtungweisend für die Justiz im Nachkriegsdeutschland angesehen werden muss, wobei er seine ganze Kraft für den Aufbau einer demokratischen Justiz einsetzte.

Prof. Dr. h. c. Gerd Biegel Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung, TU Braunschweig

Mehr unter: