Warum gelang es dem Augsburger Kaufmann im 17. Jahrhundert, die Gunst so vieler Fürsten zu erlangen? Der Kunsthistoriker Michael Wenzel weiß es.

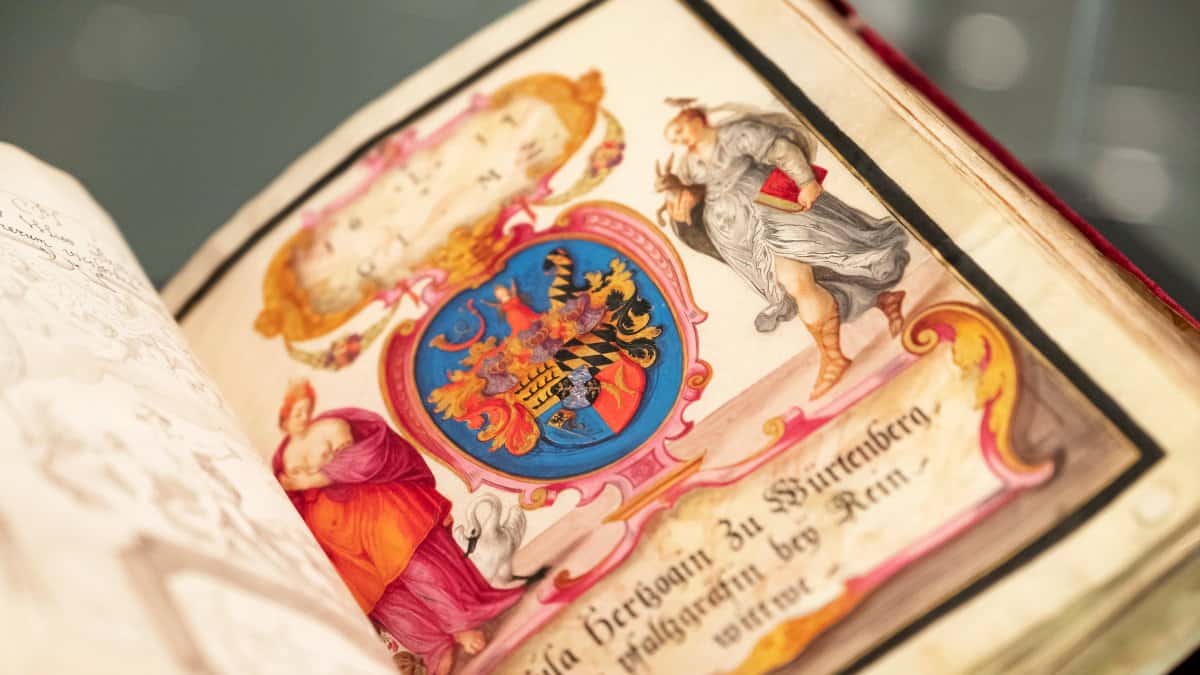

Es war die bedeutendste Neuerwerbung seit dem Ankauf des Evangeliars Heinrichs des Löwen 1983. Vergangenen Sommer gelang es der Herzog August Bibliothek (HAB), das „Große Freundschaftsbuch“ Philipp Hainhofers anzuschaffen, mit Hilfe von Stiftungen und Sponsoren, für 2,8 Millionen Euro. Es enthält zahlreiche Widmungen von Kaisern, Königen und Fürsten, die prachtvoll mit Wappen, Bildern und Ornamenten ausgeschmückt sind.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 28.01.2021 (Bezahl-Artikel)

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 28.01.2021 (Bezahl-Artikel)

Wie aber erlangte der Augsburger Kaufmann Hainhofer (1578–1647) die Bekanntschaft so vieler gekrönter Häupter? Was konnte er ihnen bieten, auf dass sie nicht nur Kunden wurden, sondern sich auch seiner Dienste als Gesandter versicherten?

„Handel mit Kunst und Politik“

Michael Wenzel hat darüber ein Buch geschrieben: „Philipp Hainhofer. Handel mit Kunst und Politik“. Sechs Jahre hat der promovierte Kunsthistoriker im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft dafür recherchiert.

Seit 2008 ist Wenzel an der HAB beschäftigt. Sein erstes Großprojekt war die Katalogisierung ihres Gemäldebestands (wir berichteten). Dabei stieß er wiederholt auf den Kunstagenten Hainhofer. Ein Name, der ihm auch bei seiner Dissertation über Schönheitengalerien des Barock schon untergekommen war. Nun stellte sich heraus, dass der Großteil des schriftlichen Nachlasses Hainhofers in Wolfenbüttel aufbewahrt wird.

Seitdem ist er Wenzels Topthema. Bis ins Detail hat der Kunsthistoriker das bemerkenswerte Geschick des Augsburgers analysiert, kaufmännische Interessen und diplomatische Missionen zu verbinden.

Ideelles Ziel im Dreißigjährigen Krieg

Eine These, die Wenzel aus der vielfältigen Korrespondenz und den Reisebeschreibungen Hainhofers kondensiert: Der top vernetzte Kaufmann habe auch ein ideelles Ziel verfolgt: die verhärteten Fronten zwischen den konfessionell gebundenen Fürsten durch die vermittelnde Wirkung der Kunst aufzuweichen.

Dass Hainhofer nicht alles dem merkantilen Erfolg unterordnete, sondern ein Programm verfolgte, zeigt sich laut Wenzel gerade während des Dreißigjährigen Krieges. Denn der Augsburger Kaufherr konnte zwar offenbar fast alles beschaffen, wie ein erhaltenes Verzeichnis seines Stammkunden Herzog August des Jüngeren von Braunschweig-Wolfenbüttel zeigt:

Hainhofer beschaffte Ferngläser, Kutschen, Prinzenerzieher

„Konfekt, Käse, Gläser, Tafel- und Scheermesser, Brillen, Fernrohre; Wissenschaftliche Instrumente, Handwerkzeuge, Musikinstrumente, Uhren; Büchsen, Pistolen und Pulverflaschen; Reisekutschen, Schreibtische, Truhen … Sekretäre, Uebersetzer, Pagen und Prinzenerzieher; und nicht zuletzt eine große Zahl edler Pferde“.

Doch Hainhofer kaprizierte sich zunehmend auf aufwendige Kunstartikel. Sein edelstes Angebot wurden raffiniert ausgestattete Kabinettschränke mit einer Vielzahl von teils geheimen Fächern – samt Inhalt: Schreibutensilien, Brettspiele, Geschirr, Gemälde, Bücher.

Er ging gewissermaßen aufs Ganze: Hightech made in Augsburg, seiner Heimatstadt, reich an begabten Handwerkern. Die führte er in der Konstruktion und Ausführung der komplexen Artefakte zusammen und reklamierte sich durchaus als Mitschöpfer.

Nachfrage nach teuren Möbeln

Die Nachfrage nach den teuren Möbeln schuf er auch, indem er das Renommee ausmalte, das sie ihren Besitzern verschafften. Das war ein Vorzug, den der Kaufmann aus seinen diplomatischen Diensten zog: In Berichten von seinen Missionen schilderte er ausführlich Ausstattung und Einrichtung besuchter Höfe. Seine Dienste als Gesandter stießen zugleich neue Aufträge für sein Handelshaus an.

Zugleich dokumentierte er adlige Bekanntschaften und Kunden im „Großen Freundschaftsbuch“. Ihre von Künstlern reich verzierten Widmungen wurden wiederum zum Ausweis seiner Bedeutung.

Widmung von Kaiser Rudolf II.

Schon früh hatte Hainhofer Geschenke und einen größeren Kredit investiert, um Kaiser Rudolf II. zu einem Eintrag zu bewegen. Das geliehene Geld sah er wohl nie wieder, was er später bedauerte. Aber dieses Pfund von Unterschrift dürfte ihm viele weitere Widmungen beschert haben, meint Hainhofer-Fachmann Wenzel.

Die aufwendigen Kabinettschränke Augsburger Bauart wurden berühmt, etwa der Pommersche Kunstschrank, den er Herzog Philipp II. von Pommern schmackhaft machte. Er wurde später im Kunstgewerbemuseum Berlin ausgestellt, bis er im Zweiten Weltkrieg verbrannte. Ein anderes prominentes Beispiel ist der Kunstschrank, den er für Herzog August fertigen ließ, welcher ihn 1647 dem schwedischen Feldmarschall Wrangel verehrte (der erhaltene Kabinettaufsatz findet sich heute im Kunsthistorischen Museum Wien).

Pietra dura aus Florenz, Bernstein aus dem Norden

Je ausgefeilter und größer die Möbel wurden, desto schwieriger gestaltete sich allerdings ihr Verkauf, schon allein aus logistischen Gründen. Der Krieg erschwerte Transporte und Hainhofers Geschäfte insgesamt. Dass er mit seinen elaborierten Produkten wohl auch friedensstiftende Ziele verfolgte, begründet der Kunsthistoriker Wenzel etwa mit dem möglicherweise programmatischen Materialmix der Schränke: Pietra dura aus dem katholischen Florenz, eingearbeitet in süddeutsche Tischlerkunst und ergänzt um Amber, also Bernstein, als typisches Produkt des protestantischen Nordens.

Gegen Ende seines Lebens mehrten sich geschäftliche und gesundheitliche Rückschläge. 1647, kurz vor Kriegsende, starb Hainhofer im Alter von 69 Jahren.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 28.01.2021 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/article231433339/Philipp-Hainhofer-der-koenigliche-Kunstagent.html (Bezahl-Artikel)

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 28.01.2021 und erreichbar unter: https://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/article231433339/Philipp-Hainhofer-der-koenigliche-Kunstagent.html (Bezahl-Artikel)

Michael Wenzel: „Philipp Hainhofer. Handel mit Kunst und Politik“. Deutscher Kunstverlag, 456 Seiten, zahlreiche Abbildungen. 98 Euro.