Die aktuelle Sonderausstellung „People and Pianos“ im Städtischen Museum Braunschweig, kuratiert durch Frau Dr. Antje Becker, zeigt noch bis Ende April 2025 die Geschichte der beiden berühmten Klavierbaufirmen Steinway & Sons und Grotrian-Steinweg. Doch schon vor diesen beiden bekannten Firmen waren Braunschweiger Klaviere in aller Welt zu finden. Peter Karsten, Experte für historische Musikinstrumente aus dem Braunschweigischen, erzählt in seinem Beitrag ihre weitgehend unbekannte Geschichte.

Klavierbauer siedelten sich schon früh in der Region des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel und dem späterem Herzogtum Braunschweig an.

Von ihnen gingen wegweisende Innovationen aus. Im 18. Jahrhundert wurden in Braunschweig hergestellte Klaviere bis nach Finnland, Russland und Indonesien exportiert – über einhundert Jahre, bevor Steinway & Sons mit herausragendem Qualitätsverständnis als Ikone im Olymp der Klavierbauer in Amerika bekannt wurde.

„Mechanikus“: Die Vorgeschichte des Klavierbaus

Mit Blick auf möglichst große Kundennähe – in der Regel die Höfe und vermögenden Schichten der Zeit – siedelten sich die Klavierbauer stets in den regionalen Zentren an. Ein Beispiel dafür ist der Autodidakt Barthold Fritze.

Fritze, 1697 als Sohn eines Müllers in Holle geboren, erhielt 1720 in Braunschweig das Bürgerrecht. Zunächst bezeichnete er sich selbst als „Mechanikus“. Sein erster Kunde für ein von ihm neu gebautes kleines Clavichord war 1721 Organist Hurlebusch, welcher 1722 als Hofkapellmeister an den königlichen Hof von Stockholm, dann Bayreuth, Braunschweig und Hamburg ging und schließlich als Organist in Amsterdam wirkte.

Fritze hat bis 1765 allein etwa 460 Instrumente gebaut, davon etwa 70% die kostengünstigeren gebundenen Clavichorde (bei denen sich benachbarte Töne eine Saite teilen) und etwa 30% ungebundene Clavichorde. Etwa 20% davon verkaufte er an adelige Kunden und 80% an Berufsmusiker, gehobenes Bürgertum wie auch die Professoren der neu gegründeten Collegio Carolinum.

Bis zu ein Jahr Wartezeit

Seine Instrumente waren sehr begehrt – er führte eine Bestellliste und Kunden mussten sich bis zu einem Jahr Lieferzeit gedulden. In seiner Referenzliste finden sich berühmte Kunden, zum Beispiel der Komponist Carl Heinrich Graun, der zu dieser Zeit als Kapellmeister in Berlin am Hof Friedrichs des Großen wirkte. Etwa 10% seiner Instrumente nahmen Händler wie Kaufmann Gräfe aus Hamburg in Kommission und lieferten bis London, Gibraltar, Norwegen und Archangelsk (Russland).

1755 brachte Fritze bei Breitkopf und Härtel in Leipzig eine Stimmanleitung heraus, in deren Vorwort er stolz betont, dass Carl Phillip Emanuel Bach bei einem Besuch in Braunschweig seine Stimmmethode persönlich für gut befunden habe. Auch stimmte er die Instrumente des Braunschweiger Herzogs. Seit 1755 bezeichnet er sich nun auch als „Clavier-Instrumentenmacher“. Da er keine Nachkommen hatte, verfügte er sein Haus am Marstall 12 für wohltätige Zwecke – das „Fritzesche Vermächtnis“. Vier Clavichorde sind von ihm bis heute in Museen erhalten, u.a. ein prachtvolles Exemplar im Städtischen Museum in Braunschweig.

Vom Bohlweg nach Indonesien

Ein weiterer bedeutender Klavierbauer der Zeit war Georg Wilhelm Lemme. Eigentlich war er Organist an der Fürstlichen Schlosskirche und der Magnikirche. Er fertigte darüber hinaus aber auch Clavichorde an und bildete seinen 1746 in Braunschweig geborenen Sohn Carl Lemme sowohl im Orgelspiel als auch im Instrumentenbau aus. Beide bauten bis 1815 etwa 800 Instrumente, darunter Clavichorde, Tafelklaviere und Hammerflügel nach dem Vorbild von Johann Andreas Stein aus Augsburg.

Die Instrumente wurden bis Indonesien und Russland exportiert. Darüber hinaus reparierten, handelten und vermieteten sie auch Instrumente anderer Erbauer, vornehmlich englischer Herkunft, welche auf Grund der Verflechtung der welfischen Königshäuser mit England in der Region einen bedeutenden Marktanteil hatten.

Werkstatt und Verkaufsraum befanden sich am Bohlweg, direkt gegenüber dem Schloss. Vater und Sohn Lemme haben sich darüber hinaus mit eigenen Erfindungen einen Namen gemacht, darunter einer geraden Tastenführung und ovalrunden Korpussen bei Clavichorden, welche für eine leichtere Spielbarkeit und einen schönen und starken Ton gelobt wurden, sowie den gepressten Resonanzboden, bei dem zwei Böden winkelversetzt so miteinander verleimt wurden, dass eine Rissbildung beim Transport und späterer Nutzung unter starker klimatischer Beanspruchung verhindert werden konnte.

Auch Lemme lieferte an den Braunschweiger Hof. Um Nachahmer und Fälscher abzuschrecken, kennzeichnete er seine Instrumente mit Genehmigung seines Herzogs ab 1786 mit dem Braunschweiger Wappen.

Sein Sohn, auch Carl Lemme benannt, wanderte 1799 nach Paris aus und baute dort bis 1832 als Charles Lemme weiterhin Tafelklaviere.

1814 beendete Carl Lemme seine Tätigkeit in Braunschweig und verkaufte die in seiner Werkstatt lagernden Holzvorräte, z.B. Resonanzbodenholz aus Böhmen.

Von Carl Lemme sind drei Clavichorde und zwei Hammerflügel erhalten. Ein bis heute spielbarer Hammerflügel befindet sich in Braunschweig.

Dreihundert Jahre Klaviere aus der Region Braunschweig

Neben Barthold Fritze und Georg Wilhelm Lemme gab es zahlreiche weitere Klavierbauer, die in der erweiterten Region um Braunschweig aktiv waren. Mit Rücksicht auf die Begrenzung des Umfangs dieses Beitrages muss ich mich auf deren Nennung, Wirkungszeit und Adresse beschränken:

1721 – 1765: Barthold Fritze (Marstall 12)

1741 – 1809: Johann Bernhard Katterfeld (Friesenstraße)

1750 – 1766: Georg Wilhelm Lemme

1765 – 1815: Carl Lemme (Bohlweg assec. 2038)

1770 – 1826: Krämer / Gebrüder Krämer (Göttingen)

1795 – heute: Rithmüller und Söhne (Göttingen) bis heute aktiv, jedoch nur Weiterverwendung des Markennamens

1799 – 1832: Charles Lemme (Rue d Orleans 7 in Paris)

1835 – heute: Theodor Steinweg (Seesen – Wolfenbüttel – Braumschweig – Steinway & Sons. New York und Hamburg) die Linie kann insofern als durchgehend angesehen werden, da die Nummerierung der Instrumente fortlaufend erfolgte

1837 – 1962: Zeitter & Winkelmann (ab 1963 zu Seiler in Kitzingen gehörig)

1848 – 1890: Wilhelm Wehage (Breite Str. 9)

1855 – ?: H. Beese & H. Bremer (Wilhelmstr. ass.1511)

1857 – 1893: Günther Wechsung (Fallersleber Str. 40)

1865 – heute: Th. Steinweg Nachf. / Grotrian, Helfferich, Schulz, Th. Steinweg Nachf. / Grotrian-Steinweg (Bohlweg 48 und weitere) mit gemeinsamen Wurzeln aus 1835 Theodor Steinweg (siehe oben) – (2015 zu Parsons Music Group, Fortführung aktuell unsicher)

1882 – 1893: Klusmann & Wenzel (Schöppenstedter Str. 40)

1885 – heute: Schimmel in Leipzig gegründet, ab 1929 in Braumnschweig (2016 zu Pearl River Piano Group)

1888 – 1891: Carl Dünkel (Friedrich-Wilhelm-Str. 27)

1896 – 1912: Max Noack (Brabantstr. 7)

1902 – 1940: Fritz Ohm (Wilhelmstr. 88)

1904 – 1948: Gustav Lutze (Bohlweg 6–7)

1929 – heute: Schimmel aktuell als einzige aktiv produzierende Klaviermarke in Braunschweig

Historische Instrumente im Konzert

Für alle, die die historischen Musikinstrumente gerne in Aktion hören möchten, finden im Laufe des März 2025 verschiedene Konzerte statt:

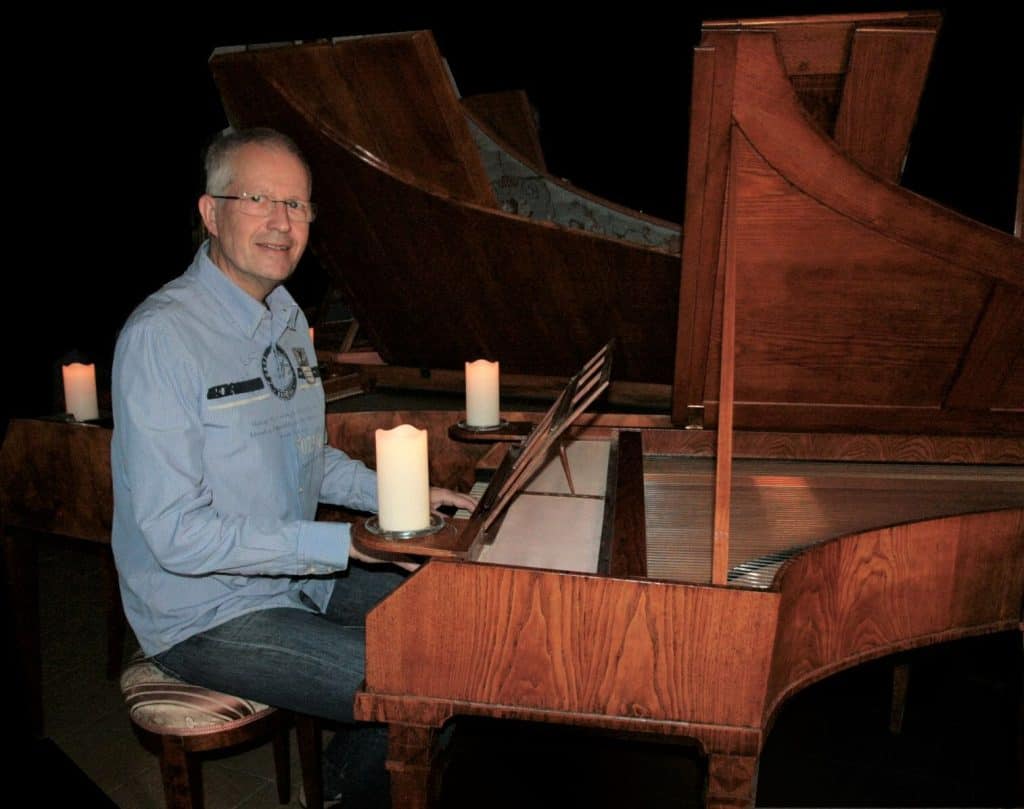

16.3.25: Eröffnungskonzert der Reihe „300 Jahre Hammerflügel“ im Prinzenpalais Wolfenbüttel (Kulturinitiative TonArt), Konzert auf originalem Hammerflügel von Carl Lemme, Braunschweig 1796.

30.3.25: Konzert „Zwischentöne“ im Schlossmuseum Braunschweig auf einem originalen Clavichord aus ca. 1750.

23.8.25: Konzert „Hör mal“ in der Orangerie der Herrenhäuser Gärten in Hannover auf einem originalen Spinett von Johannes Player London 1690, dem Hammerflügel von Carl Lemme, Braunschweig 1796 und einem modernen Konzertflügel – eine „Zeitreise“.

Peter Karsten sammelt, restauriert und beforscht historische Musikinstrumente vorzugsweise regionaler Herkunft hinsichtlich ihrer Provenienzen und technischen Entwicklungen und versucht dabei stets auch eine Einordnung in den jeweiligen gesellschaftlichen Kontext.