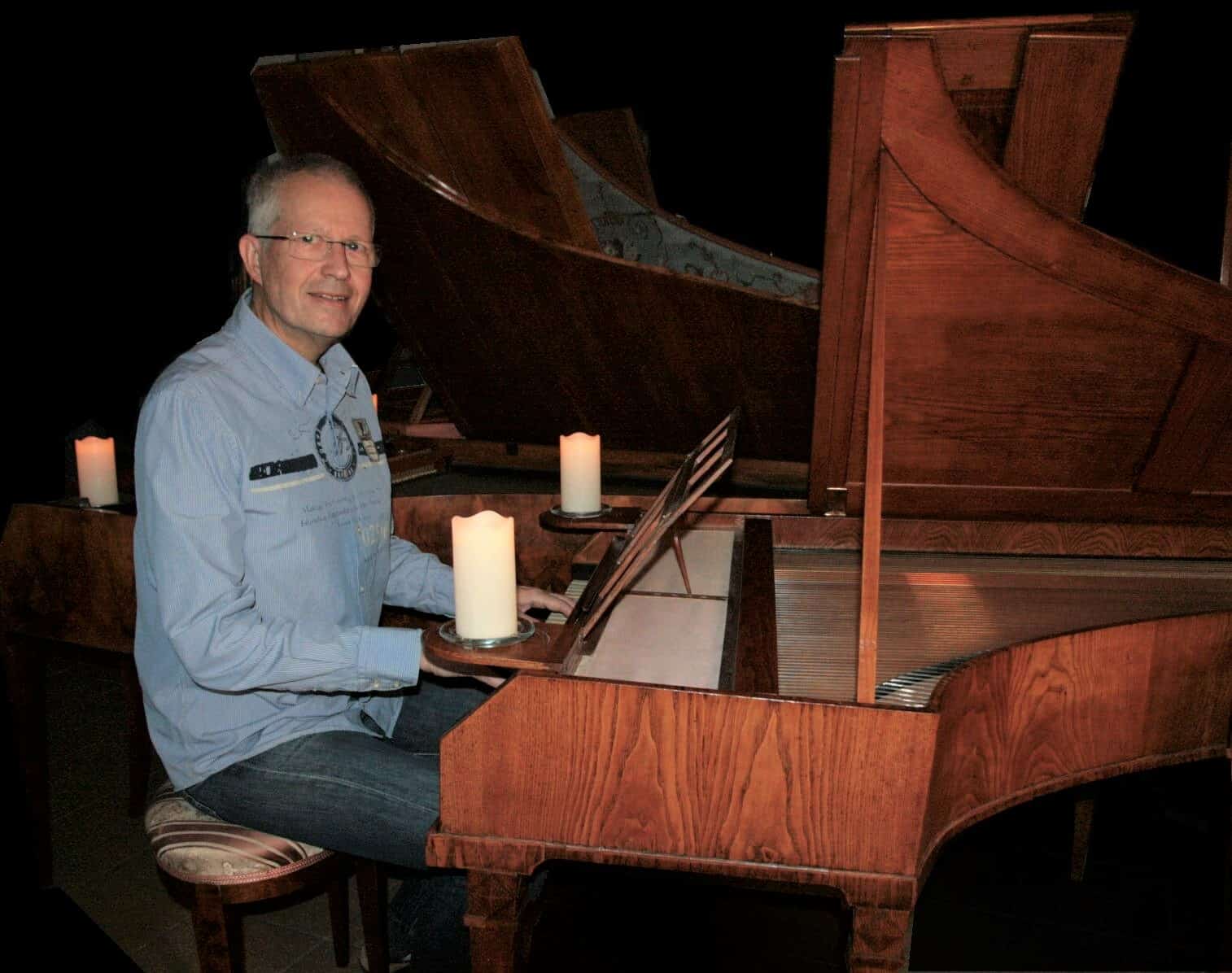

Braunschweiger Sammler Peter Karsten erwarb das historische Instrument in den USA und plant damit sein „Herzblut-Projekt“.

Peter Karsten, Braunschweiger Sammler historischer Musikinstrumente, ist es nach jahrelangen Recherchen geglückt, einen von nur noch zwei existierenden Hammerflügeln des Braunschweiger Herstellers Friedrich Carl Wilhelm Lemme (1746 – 1815) aus dem Jahr 1796 wieder in seine Heimat zurückzuholen. „Es ist die berühmte Nadel im Heuhaufen, die ich gefunden habe“, freut er sich. Karsten spricht von einer kleinen Sensation, wie das kostbare Instrument aus den USA wieder nach Braunschweig kam. Der Hammerflügel steht jetzt im Zentrum von Peter Karstens „Herzblut-Projekts“, das im Frühjahr/Sommer des kommenden Jahres abgeschlossen sein soll.

Schwanberger fast vergessen

Denn aktuell wird mit dem Lemme-Hammerfügel eine CD mit Werken des einst populären, heute aber fast vergessenen Braunschweiger Hofkapellmeisters Johann Gottfried Schwanberger (1737 – 1804) eingespielt. Dazu wird ein umfassendes Begleitheft mit Peter Karstens Recherchen und Angaben zu den Klaviersonaten produziert. Geplant ist darüber hinaus, im kommenden Jahr die Schwanberger-Klaviersonaten im Rahmen eines öffentlichen Konzertes aufzuführen. Ein Ort dafür ist noch nicht festgelegt.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Schwanberger selbst auf dem Lemme-Hammerflügel gespielt und komponiert hat. Denn im Zuge seiner Recherchen entdeckte Peter Karsten ein erhellendes Schriftstück des vorherigen Besitzers R.G. Fergusson, der von 1967 bis 1970 Kommandant der US-Armee in Berlin war. Darin heißt es, dass das Instrument ursprünglich aus einem Braunschweiger Schloss stamme. Fergusson habe den Hammerflügel 1969 antiquarisch erworben und ein Jahr später mit in die USA genommen. Zuvor war der Flügel von dem Berliner Restaurator Horst Rase restauriert und für kleine Hauskonzerte bei den Fergussons genutzt worden.

Nur vier Lemme-Instrumente erhalten

Von Carl Lemme sind insgesamt nur vier erhaltene Instrumente bekannt: Im Deutschen Museum in München steht ein gebundenes Clavichord mit der Signatur „C. W. Lemme No.19 Fecit Braunschweig 1766“, im Grassi-Museum in Leipzig ein bundfreies Clavichord in der von Lemme erfundenen ovalrunden Form, mit der Inschrift auf dem Resonanzboden „Carl Lemme Organist in Braunschweig Anno und im Metropolitan Museum of Art in New York ein Hammerflügel von 1797. „Unser Braunschweiger Flügel befindet sich aber als einziger in einem spielbereiten Zustand“, weiß Peter Karsten.

„Der Korpus unseres Hammerflügels besteht aus Esche, sein Resonanzboden aus böhmischer Fichte. Alle Seiten sind sogenannte Sichtseiten, so dass der Flügel frei im Raum aufgestellt werden kann. Er ist sehr filigran gebaut und mit nur 75 Kilogramm Gewicht überraschend leicht“, beschreibt Sammler Peter Karsten seinen Glücksfund. Recherchen ergaben, dass das Instrument einst 32 Friedrichsd’or (der Friedrichsd’or war eine Goldmünze aus 21-karätigem Gold mit etwas über 6 Gramm Gewicht) gekostet hatte. Was er selbst für den Erwerb des Hammerflügels bezahlte und die näheren Umstände der Rückkehr nach Braunschweig will Peter Karsten für sich behalten.

Im Zuge seiner Recherchen zu dem Instrument stieß er auf den Braunschweiger Komponisten Johann Gottfried Schwanberger, der seinerzeit in einem Atemzug mit zum Beispiel Joseph Hayden und Wolfgang Amadeus Mozart genannt wurde. Schwanberger wurde von Lemme als Referenz für seine Erfindung des „gepreßten“ Resonanzbodens genannt.

Hofkapellmeister am Opernhaus

Herzog Carl I. von Braunschweig-Lüneburg hatte dem jungen Schwaneberger einen Ausbildungsaufenthalt über sechs Jahre in Italien finanziert. Nach seiner Rückkehr wurde der erst 24-Jährige zum Hofkapellmeister am Opernhaus am Hagenmarkt ernannt. Schwanbergers Dienstwohnung befand sich in der Burg Dankwarderode. Zu seinen Aufgaben zählte die Komposition von Opern. Insgesamt entstanden wohl 13 Opern sowie weitere Singspiele, weltliche Kantaten und Kirchenmusik, mehr als 20 Sinfonien, Cembalo- und Klaviersonaten.

Im „Lexikon der Tonkünstler“ von Ernst Ludwig Gerber aus dem Jahre 1790 wird, so hat Peter Karsten herausgefunden, über Schwanberger berichtet: „Eben so groß ist er als Künstler auf dem Klaviere .… alle die ihn gehöret haben, stimmen darinne überein: daß er in seinem Vortrage an Leichtigkeit, Fertigkeit, Feinheit und Delikatesse, von niemanden übertroffen werden könnte. Es beweisen dieß schon seine Klaviersonaten“.

Schwanberger verstarb 1804 im Alter von 67 Jahren an Entkräftung und wurde auf dem Domfriedhof begraben. Peter Karsten hat mit seinem „Herzblut-Projekt“ hat ein spannendes Kapitel Braunschweiger Kulturgeschichte aufgeschlagen. „Leider habe ich bislang keine Grabstelle Schwanbergers mehr ausfindig machen können. Es wäre mein Wunsch, dass er durch eine Gedenktafel gewürdigt wird und nicht wieder in Vergessenheit gerät“, sagt Peter Karsten.