Geschichte(n) aus dem Braunschweigischen, Folge 9: Der Neubau zog sich über 16 Jahre hin und wurde mit Spenden angesehener Bürgerinnen und Bürger finanziert.

Die Geschichte der Kliniken in Braunschweig ist ein interessantes Kapitel der Stadt- und Kulturgeschichte. Eine zukunftsorientierte Entwicklung nahm das Sozial- und Gesundheitswesen in Braunschweig im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung. Armenfürsorge und Krankenbetreuung wurden zunehmend auf freiwilliger Basis zur bürgerlichen und kommunalen Aufgabe sowie die medizinischen Berufe in Folge des wissenschaftlichen Fortschritts der Zeit neu geordnet und professionalisiert. 1759 wurde eine erste Geburtsklinik eingerichtet. 1780 stand schließlich das erste Armenkrankenhaus an der Wendenstraße zur Verfügung.

Zur Organisation und Überwachung des Medizinal- und Apothekenwesens wurden von Herzog Carl I. (1713–1780) das Collegium Medicum (1747 – 1772) und ab 1772 das Obersanitätskollegium eingerichtet. Verbesserung der Arztausbildung war ebenso eine Aufgabe für die akademischen Lehrer wie die Ausbildung von Hebammen und der in der Geburtshilfe tätigen Chirurgen. Vor diesem Hintergrund sollten zugleich die Krankeneinrichtungen verbessert werden, vor allem für die sozial Schwachen, denn dem Armenwesen galt die besondere Aufmerksamkeit der Sozialpolitik in Stadt und Land.

Zur Rettung unschuldiger Kinder

Bereits 1759 informierte Herzog Carl I. den städtischen Magistrat von einem Plan, in der Residenzstadt ein Hospital zu errichten, in dem „zur Rettung der unschuldigen Kinder schwangere Weibsleut, die sich sonst nicht helfen können, aufgenommen und accouchiert werden sollen“. Dies war die Geburtsstunde des ersten staatlichen „Accouchierhauses“ in Braunschweig, einer amtlich geleiteten Geburtsklinik. Da durch den Siebenjährigen Krieg (1756/1763) die Staatsfinanzen äußerst desolat waren, standen zunächst keine Gelder für eine eigene Geburtsklinik zur Verfügung.

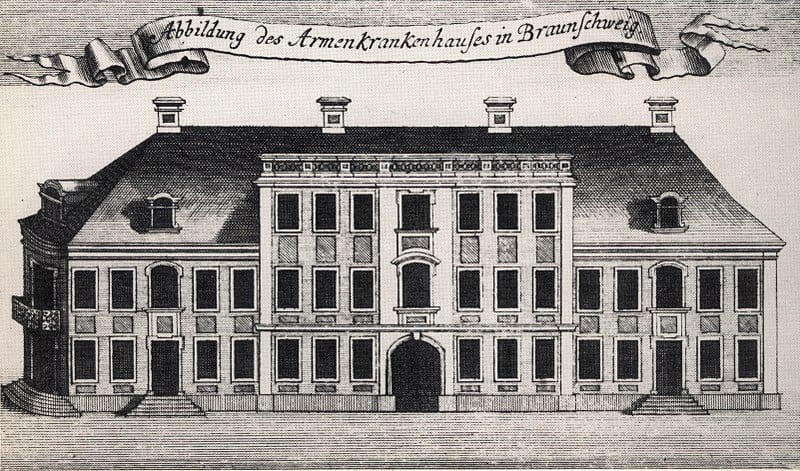

Allerdings begann man 1764 in Braunschweig mit dem Neubau eines Armenkrankenhauses am Wendentor. Es sollte ein Bürgerspital werden, errichtet mit Spenden angesehener Bürgerinnen und Bürger. Herzogin Philippine Charlotte spendete zunächst den beachtlichen Betrag von 20 000 Talern, dennoch reichte der Stiftungsfonds lange Zeit nicht aus, um zügig zu bauen, so dass das Armenkrankenhaus an der Ecke Wilhelm- und Wendenstraße erst 1780 fertiggestellt werden konnte. Architekt war Ernst Wilhelm Horn (1732/33 – 1812), der auch das herzogliche Kammergebäude an der Martinikirche erbaut hatte. Das Armenkrankenhaus wurde sein Hauptwerk.

Sehr einfach und sparsam

Bereits 1767 hatte man im schon fertiggestellten Teil des Gebäudes an der Wendenstraße drei Zimmer als Entbindungsstation für ledige Mütter eingerichtet, eines davon als „Kreißsaal“. Es sollte dies nicht nur eine dringend notwendige soziale Einrichtung sein, sondern im Zuge einer staatlichen Sozialreform sollte auch die praktische Ausbildung der geburtshilflich arbeitenden Ärzte sowie der Hebammen professionalisiert werden. Alles war jedoch noch sehr einfach und sparsam gestaltet. Doch nicht nur an der Einrichtung wurde gespart, selbst die Hebammen mussten ihre eigenen Instrumente sowie Gebärstühle mitbringen, da die notwenige Finanzierung fehlte. Zeitweise arbeiteten gleichzeitig acht Hebammen und ebenso viele Chirurgen hier.

Lehrstuhl für Chirurgie

Als erster Leiter der Einrichtung wurde der renommierte Göttingen Chirurg Johann Christoph Sommer (1740 – 1802) gewonnen, der gleichzeitig den neu geschaffenen Lehrstuhl für Chirurgie übernahm und später Leiter des Herzoglichen Krankenhauses wurde. Zu Sommers Freundeskreis zählte auch Lessing, dem er vor seinem Tod am 15. Februar 1781 als Hausarzt behilflich war. Aufgenommen wurden im „Accouchierhaus“ ausschließlich ledige Mütter, die allerdings trotz aller Not einem solchen Angebot skeptisch gegenüberstanden, weshalb man Vergünstigungen wie freie Kost und Unterkunft ebenso anbot, wie kostenlose ärztliche Versorgung. Selbst das Taufgeld übernahm der Staat und zahlte sogar eine Prämie von acht Gutegroschen für die Bereitschaft, die Entbindung im Armenkrankenhaus vornehmen zu lassen.

Anekdote von Gauß

Die bekannteste Anekdote zum Armenkrankenhaus überlieferte Carl Friedrich Gauß, der sich erinnerte, dass er als Dreijähriger fast im nahegelegenen Wendengraben, einem offenen Kanal vor dem Elternhaus, ertrunken wäre. Als er heimlich und unbeaufsichtigt dort spielte, fiel er ins Wasser. Der Nachbar, Schuhmacher Buchholz, hatte das dramatische Unglück beobachtet, den Jungen, der bereits die Besinnung verloren hatte, gerettet und gemeinsam mit der Mutter eilig in das nahegelegene Armenkrankenhaus gebracht hatte, wo er von den Ärzten wiederbelebt werden konnte. Das Armenkrankenhaus wird heute von Verwaltungsgericht und Sozialgericht genutzt. Ein historisch bedeutsames Gebäude und ein wichtiger Geschichtsort in unserer Stadt.

Autor Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU Braunschweig.