Den Braunschweiger Weihnachtsmarkt gibt es seit mehr als 500 Jahren.

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Ereignis entwickelt, das Strahlkraft über die Region hinaus hat. Nicht nur sein Standort rund um Burglöwen und Dom macht seinen besonderen Reiz aus. Neben den Ständen mit Kunsthandwerk, mit Nahrhaftem und dem nicht wegzudenkenden Glühwein, bietet er ein abwechslungsreiches kulturelles Rahmenprogramm – und das seit Jahrhunderten.

Denn die Tradition des Braunschweiger Weihnachtsmarktes reicht ins Jahr 1505 zurück und ist damit bereits 508 Jahre alt. 1505 hat Maximilian I., der spätere deutsche Kaiser, der Stadt das Recht verliehen, einen Jahrmarkt zur Weihnachtszeit zu veranstalten. Der Habsburger war 1486 in Frankfurt zum deutschen König gewählt worden und hatte damit das Privileg, Marktrechte zu verleihen.

Die Urkunde im Stadtarchiv, verfasst auf Pergament und mit kaiserlichem Siegel versehen, gestattet der Stadt Braunschweig die Veranstaltung zweier Märkte. Beide Märkte durften zehn Tage lang dauern. Das war für die damalige Zeit sehr lang. Die Termine für die Märkte waren unverrückbar, da sie mit denen der andern Messestädte abgestimmt waren.

Den Beginn des einen Jahrmarktes schrieb das kaiserliche Dekret für Christi Himmelfahrt fest, den des anderen auf Mariä Empfängnis, also auf den 8. Dezember. Damit hatte Braunschweig einen Markt in der Vorweihnachtszeit, einer Zeit, in der in der Stadt ausgelassenes Treiben herrschte. Schüler zogen verkleidet durch die Stadt und trieben allerlei Schabernack. Andere zogen als Weihnachtssänger von Haus zu Haus.

In diese Zeit fiel von 1505 an der erste neue Weihnachtsmarkt, der auf dem Altstadtmarkt abgehalten wurde. Auf diesen Märkten wurden Waren aller Art gehandelt. Da die Kaufleute mit freiem Geleit in die Messestädte des Mittelalters gelangten, wurden in ihnen die nicht nur regionale Produkte angeboten, sondern es kamen Kaufleute aus dem Süden mit Seide aus Italien, aus Hamburg und Antwerpen kamen Tuche aus England die Kolonialwaren aus Übersee, also auch exotische Gewürze mit ihrem verführerischen Duft wie Pfeffer, Ingwer, Nelken, Muskat und ähnliche.

Solch wertvolle Gewürze waren Zutat, für ein Produkt, für das Braunschweig nicht nur im Mittelalter berühmt war, und das auf Märkten wie dem Weihnachtsmarkt gehandelt wurden: Honigkuchen. Aufgrund seiner exotischen Zutaten gehörten sie zu den wertvollsten Feiertagsbackwerken. Es gab allerdings auch preisgünstige Varianten, bei denen auf das exotische Beiwerk verzichtet wurde. Egal welche Variante: Der Genuss dieses Gebäcks macht glücklich und bringt so manchen dazu, zu “grinsen wie ein Honigkuchenpferd”.

Seit dem 16. Jahrhundert hatte sich diese Backkunst in Braunschweig entwickelt und machte die Stadt damit zu einer der Honigkuchen-Metropolen, zu denen auch unter anderen auch Messeplätze wie Nürnberg, Aachen und Dijon gehörten. Die Kuchen wurden von besonderen Honigkuchenbäckern gebacken.

Während auswärtige Kaufleute Wein mit auf die Märkte brachten, genossen sie in Braunschweig die im Mittelalter berühmte Mumme. Die war damals noch nicht alkoholfrei, und vor allem in Nord- und Westeuropa sehr gefragt.

Außer Honigkuchen und Mumme gehörten auch Spezialitäten zum vorweihnachtlichen Angebot für das üppige Festmahl wie das “Martzebahn”, das sich wegen der teuren Zutaten nur wohlhabende Bürger leisten konnten. Das Rezept aus dem 16. Jahrhundert ist im Kochbuch “Kunstbuch von mancherley Essen” des Braunschweiger Hofkochs Frantz de Rontzier überliefert, das 1598 erschien und in dem auch gleich drei Rezepte für den schon erwähnten Honigkuchen zu finden ist:

Honnig Kuchen

Honnig macht man heiß, vermischets mit Weizenmehl, arbeitet es mit Weitzenkleien durch und macht Kuchen daraus.

2. Man läutert Honnig, arbeitet es mit Mehl, Negelein und Zucker, macht dar Kuchen von.

3. Man läutert Honnig, vermischets mit Mehl, zerschnitten Ingber, der zuvor in Wasser gesotten, gantzen und zerstossen Muscatenblume und Zucker und macht Kuchen davon.

Der Begriff “Negelein” steht für Nelken, ein Gewürz, das wie Ingwer und Muscat von den Händlern aus dem Süden auf die Märkte gebracht wurden.

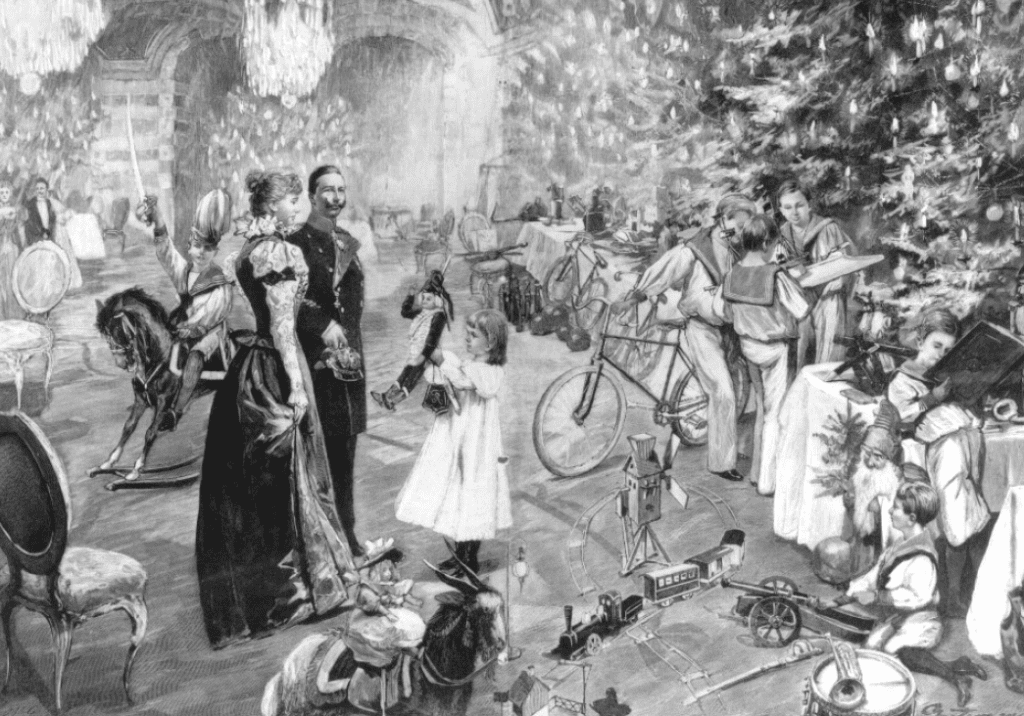

In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich der weihnachtliche Markt immer mehr vom Handelsmarkt hin zum reinen Weihnachtsmarkt. Sein Besuch gehörte für Kinder und Erwachsene einfach zur Einstimmung auf das Fest – wie noch heute. Neben den schon erwähnten Honigkuchen und Figuren daraus – zum Beispiel dem schon erwähnten Honigkuchenpferd – gab es kleine Männchen aus Dörrobst, die im Braunschweigischen Bratjenkerls hießen. An den Ständen wurden Äpfel und Nüsse verkauft und für Kinder gab es kleine Spielzeuge aus Ton. Und von Anfang des 18. Jahrhunderts an wurden die ersten Weihnachtsbäume auf den Märkten gesichtet. Anfang Dezember 1790 bot ein Inserat in den “Braunschweiger Anzeigen”. Die Offerte: “…einige Kiepen Hohen Buchsbaum zu Weihnachtsbäumen für Kinder zu gebrauchen.”

Der neue Brauch, zum Fest einen geschmückten Baum durch Kerzen zu erleuchten, verbreitete sich so rasant, dass 1810 die “Notbremse” gezogen werden musste. In Braunschweig, das damals unter französischer Besatzung stand, verbot der Präfekt des Oker-Departements den Verkauf von Weihnachtsbäumen, da die Fichtenschonungen geplündert worden waren, von größeren Bäumen aus der Krone der passende Christbaum heraus gesägt worden war. Ein Dekret von 1812 erinnert dringlich an dieses Verbot: “Bei dem bevorstehenden Weihnachts-Markte wird von hiesiger Präfektur bereits unter dem 1ten Dezember 1810 erlassene Verbot des Verkaufs junger Tannen oder sogenannte Weihnachtsbäume hierdurch in Erinnerung gebracht.”

Doch die Dekrete der Franzosen konnten den Siegeslauf des Weihnachtsbaums nicht stoppen, so sah sich die herzogliche Polizei-Direktion 1826 nach Abzug der Franzosen genötigt, wegen der “Beschädigungen und Verwüstungen der Tannen-Gehege” erneut ein Verbot auszusprechen. Fortan durften nur Weihnachtsbäume auf gehandelt werde, die ein polizeiliches Unbedenklichkeit-Siegel trugen.

Der Tannenbaum erfreute sich in den kommenden Jahrhunderten trotz aller Verbote wachsender Beliebtheit – wie die Weihnachtsmärkte. Die zogen in der Stadt mehrmals um. Vom Altstadtmarkt, auf dem er 1505 gestartet war fand er später auf dem Kohlmarkt und dann auf dem Hagenmarkt statt, bis zum heutigen Standort rund um Dom und Burglöwen, einen Ur-Braunschweiger Ort.