Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 9: Das Quartier vor dem Petritor hat seinen früheren Charakter durch Kriegszerstörung und Stadtumbau vollständig verloren.

Das ehemalige Weichbild Altstadt war die größte Teilstadt der mittelalterlichen Gruppenstadt Braunschweig. Ihr historischer Grundriss ist durch Nord-Süd-Straßen und einer quer dazu verlaufenden Achse geprägt. An der Querachse liegt das Zentrum mit Altstadtmarkt und Martinikirche. Im Norden laufen vier Straßenzüge der Altstadt zusammen: Echtern- und Güldenstraße stießen auf den heute nicht mehr vorhandenen Südklint, während Scharrn- und Breite Straße noch heute auf dem Bäckerklint einmünden. Über den Südklint erfolgte die Verbindung aller vier Straßen zum Petritor. Das 1196 erstmals erwähnte Stadttor im Nordwesten der mittelalterlichen Stadt war Ausgangspunkt einer wichtigen Handels- und Heerstraße, die über Celle nach Bremen führte.

Nach der vollständigen Zerstörung des Stadtviertels während des Bombenangriffs vom 14./15. Oktober 1944 und der Trümmerräumung wurden Radeklint und Umgebung bis 1963 zum Verkehrsknoten ausgebaut. Anstelle der einst engen Fachwerkbebauung trat eine lockere Fügung von Solitärbaukörpern, welche einen vielfrequentierten Verkehrsraum ohne jede Aufenthaltsqualität rahmen. Nur wenige Orte des alten Braunschweigs haben ihr Gesicht durch Kriegszerstörung und Stadtumbau stärker verändert als die Quartiere vor dem Petritor.

Einst ein spannungsvoller Stadtraum

Die städtebauliche Situation dort ergab vor der Zerstörung eine höchst abwechslungsreiche Folge spannungsvoller Stadträume. Dazu zählten neben Südklint und Bäckerklint auch der Radeklint mit dem von dort ausgehenden Straßendreistrahl im Weichbild Neustadt. Klint bedeutete übrigens „kleine Anhöhe“ – eine für den Nordteil der Altstadt eigentlich kaum noch nachvollziehbare topografische Beschreibung. Am ehesten lässt sich die einstige Bedeutung des Straßennamens am Klint im Magniviertel nachvollziehen. In früheren Jahrhunderten wurde der Südklint auch als „Sauklint“ bezeichnet.

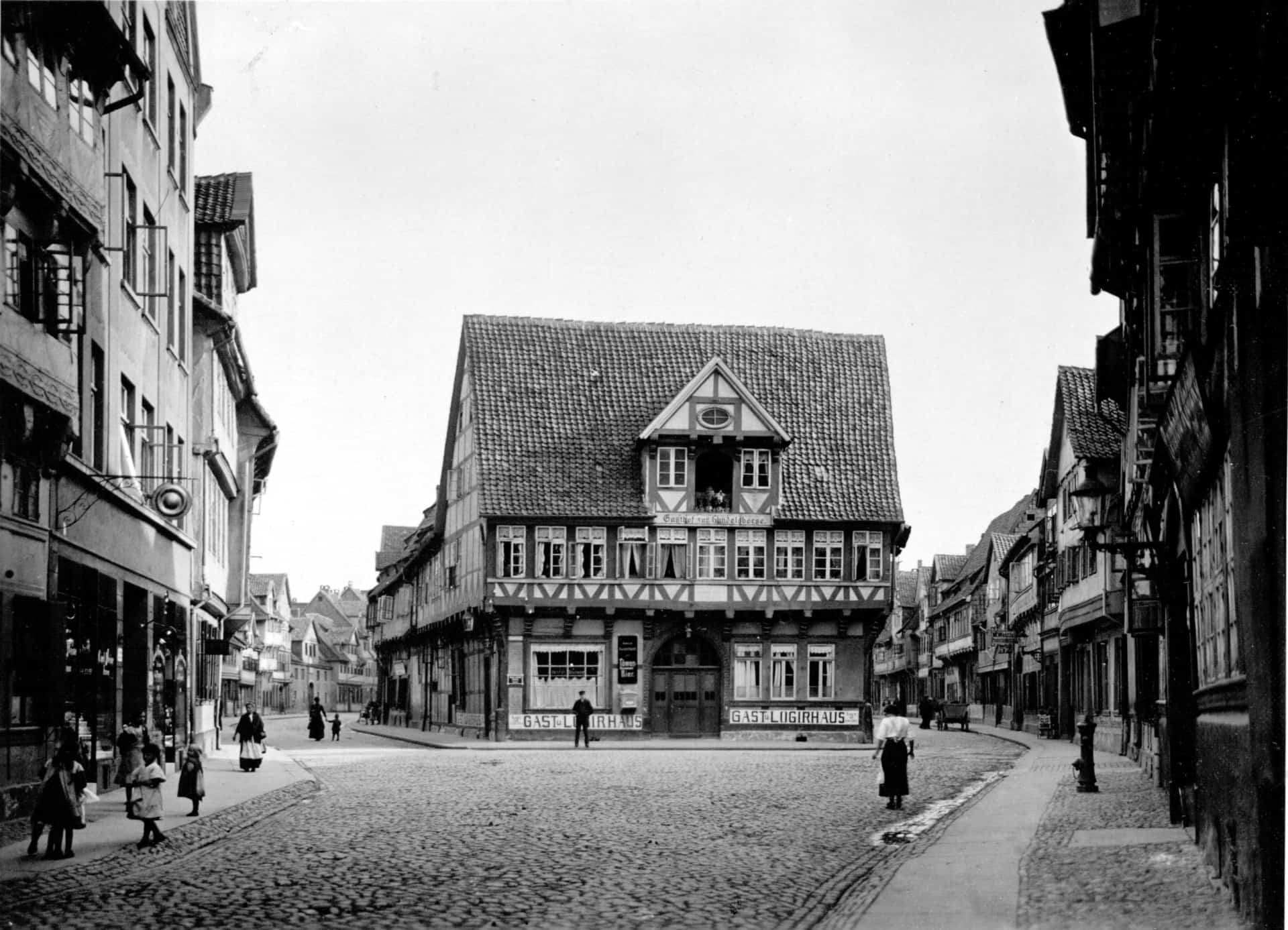

Der Südklint bildete einen engen und kurzen Straßenzug, der sich an seinen Enden – an der Gabelung zu Gülden- und Echternstraße und am Übergang zum Bäckerklint und zur Straße Am Petritor – jeweils zu kleinen dreieckigen Plätzen aufweitete. Besonders reizvoll war der Blick über den nördlichen Teil auf den Bäckerklint, wo der wuchtige Turm der Petrikirche die Szenerie beherrschte. Im Südklint und seiner Umgebung hatte sich das alte Stadtbild Braunschweigs bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg besonders gut erhalten. Der Straßenzug bildete ein fast ungestörtes Ensemble von Fachwerkbauten aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Jüngere Massivbauten aus den sogenannten Gründerjahren um 1900 bildeten die Ausnahme.

Zwischen der Einmündung von Gülden- und Echternstraße stand das gotische Fachwerkhaus Südklint 8 mit kräftigem Balkenwerk und stark vorkragendem Obergeschoss an den drei freistehenden Fassaden. Das spitzbogige Dielentor des wohl um 1450 entstandenen Hauses war mit geschnitzten Ranken eingefasst. Interessant ist die Tatsache, dass dieses Gebäude einen Zwilling des Hauses Ackerhof 2 in seinem ursprünglichen Zustand darstellte – der 1432 errichtete Ackerhof wurde freilich im 18. Jahrhundert stark umgebaut und befindet sich gegenwärtig in der Sanierung.

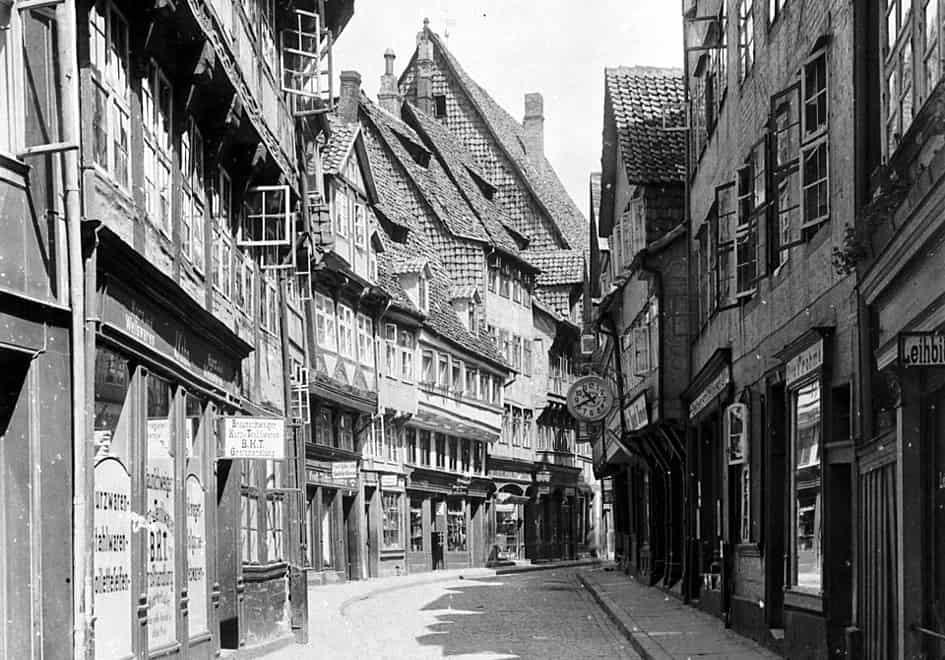

Schluchtartiger Straßenzug

Aus dem nachträglich aufgesetzten Zwerchhaus von Südklint 8 war der eindrucksvolle Blick in den schluchtartigen Straßenzug Anziehungspunkt auch für Fotografen. Die Perspektive zeigte eine Parade stattlicher Bürgerhäuser, von denen das einstige Haus Südklint 15 sicherlich das bedeutendste war. Das mit zweigeschossigem massivem Unterbau, Fachwerkstock und steilem Dach gestaltete Renaissancebauwerk wurde 1592 für den Patrizier und Ratsherren Heinrich Hartwich errichtet. Aufgrund einer Wappendarstellung trug es den Namen „Brauner Hirsch“. Das prächtige Portal konnte beim Abbruch der Kriegsruine geborgen und 1975 in einen Neubau der Diakonie in Riddagshausen eingefügt werden. Nachdem man den repräsentativen Bau im späten 18. und im 19. Jahrhundert als „Armen-Arbeitshaus“ genutzt hatte, war er ab 1881 bis zur Zerstörung Heimstatt der Bürgerschule für Mädchen und schließlich der Bürgerschule Südklint.

Gebäude aus dem 15. Jahrhundert

Zu den im Hausbestand noch zahlreichen spätmittelalterlichen Fachwerkbauten gehörte das große Haus Südklint 17 mit inschriftlicher Datierung in das Jahr 1469, zwei auskragenden Speichergeschossen, Treppenfriesverzierungen und figürlich gestalteten Knaggen. Ein weiteres schönes Beispiel aus dem 15. Jahrhundert war das am Übergang zum Bäckerklint zu findende Haus Südklint 1 von 1482.

Eine baukonstruktive Besonderheit bot das 1524 errichtete und bereits 1897 abgebrochene Haus Südklint 22. Seine Fassade erhob sich über einem exakten Kreisbogen – sämtliche Schwellbalken mussten einen entsprechenden Zuschnitt aufweisen, eine Meisterleistung der damaligen Zimmerleute. Die ursprüngliche Funktion der oberen Speicherstockwerke war anhand der Ladevorrichtung noch gut erkennbar. Zu den großen Häusern gehörte das um 1540/50 entstandene Haus Nr. 11, das wieder mit zwei Speicherstöcken ausgestattet war. Die Straßenfront zeigte eine kräftige Gliederung, die dem zeitgenössischen Steinbau entlehnt war und seine Formensprache in den Holzbau übersetzte. Portal und Dachaufbau (Zwerchhaus) stammten aus der Barockzeit.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.