Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 10: Der Meinhardshof – einstige Inkunabel des alten Braunschweigs.

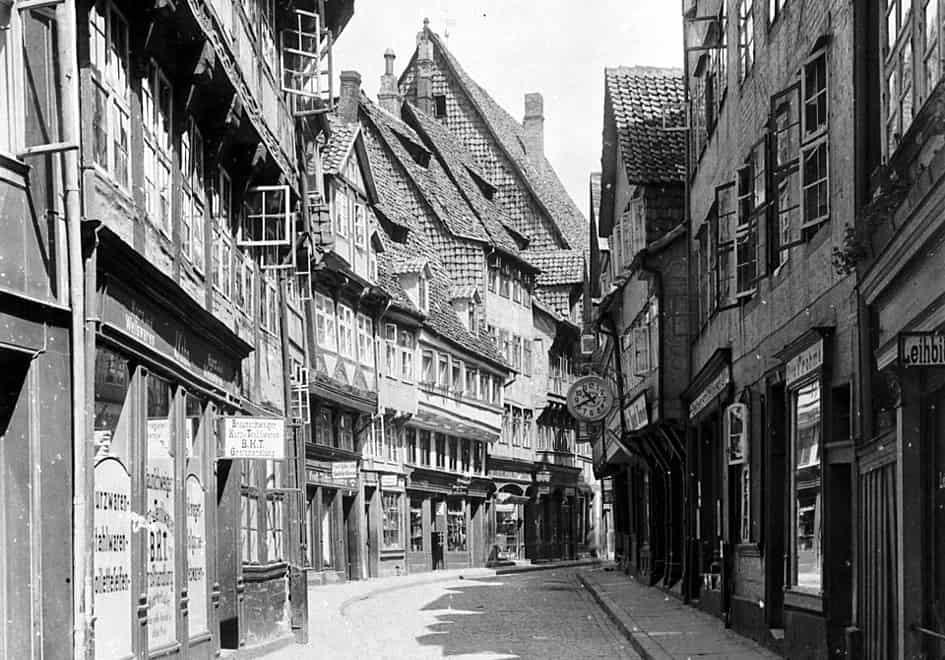

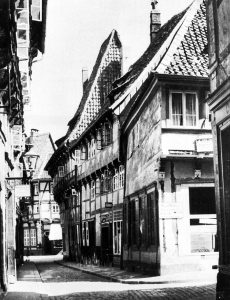

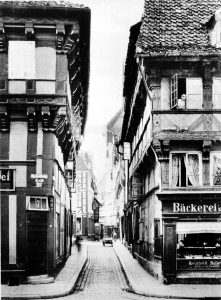

Wohl kein Straßenzug des historischen Braunschweigs ließ das Fluidum von „Altstadtromantik“ so sehr verströmen wie der Meinhardshof. Das Abbild dieser einst schmalen und gewundenen Straße ist in unzähligen künstlerischen Darstellungen und Fotografien überliefert, es war eine Inkunabel der alten Stadt. Die vorspringenden Obergeschosse der Fachwerkhäuser mit ihren wechselnden Traufhöhen und Dachneigungen führten ein Versteckspiel mit Licht und Schatten. Eine Schlucht im urbanen Hochgebirge.

Der Meinhardshof verlief (und verläuft) von Süd nach Nord zwischen Schild und Küchen- sowie Lange Straße. An seinem nördlichen Ende öffnete sich einst der eindrucksvolle Blick in Richtung Alte Waage und Andreaskirche – ein städtebauliches Überraschungsmoment ersten Ranges. Im heutigen Stadtbild lebt der Straßenname zwar fort, bezeichnet jedoch nurmehr eine kurze und überbreite Stichstraße, die in erster Linie zur Erschließung einer Tiefgarage dient. Das einst so reizvolle Stadtquartier ist während des Bombenangriffs vom 14./15. Oktober 1944 restlos untergegangen.

Einen Meinhard gab es nicht

Mit der Bezeichnung „Meinhardshof“ kommt die gedankliche Verbindung zu dem Eigennamen „Meinhard“ ins Spiel. Könnte dort ursprünglich das Anwesen einer gleichnamigen Person existiert haben? Tatsächlich bestehen Hinweise darauf, dass sich hier im Spätmittelalter eine Hofanlage befand, allerdings nicht der Hof einer Person oder Familie namens Meinhard: Aus dem Jahr 1320 ist die Benennung „Emberns Hof“ überliefert, spätere Bezeichnungen lauteten Membernshof und Meymershof. Seit dem 18. Jahrhundert ist der Straßenname Meinhardshof üblich. Bei einem Blick auf die historische Parzellierung fallen am Meinhardshof eher kleinteilig zugeschnittete und verschachtelte Parzellen ins Auge. Andererseits existierten seit dem Mittelalter am nördlichen Rand des Weichbildes Altstadt an der Straße Hintern Brüdern mehrere umfangreiche Hofanlagen. Eine davon stiftete die Familie von Bortfeld nach 1223 dem jungen Franziskanerorden für die Errichtung des Brüdernklosters.

Im Rahmen der in den vergangenen Jahrzehnten erfolgten archäologischer Grabungen konnte der Verlauf der nördlichen Stadtbefestigung der Weichbilde Altstadt und Sack erschlossen werden. Mauer und Graben verliefen nördlich der Petrikirche, quer über den Meinhardshof und entlang der nach Osten abzweigenden Jöddenstraße. Somit kreuzten Mauerverlauf und Weichbildgrenze zwischen Sack und Neustadt diesen Straßenzug. Die Grenze zwischen den mttelalterlichen Teilstädten konnte bis zur Zerstörung anhand der Grundstücksgrenzen noch abgelesen werden. Möglicherweise existierte am Meinhardshof ein Mauertor, um von der Altstadt in den Bereich einer Vorstadtsiedlung zu gelangen, die später im Weichbild Neustadt aufging. Nach Einbeziehung der Neustadt in die Gesamtbefestigung Braunschweigs (nach 1200) wurde die Stadtmauer zwischen den Weichbilden abgetragen.

Geschlossenes Ensemble mit Fachwerkbauten

Bis zur Kriegszerstörung hatte sich am Meinhardshof ein geschlossenes Ensemble mit Fachwerkbauten aus dem 15. bis 18. Jahrhundert erhalten. Jüngere Gebäude aus der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in den „Gründerjahren“ des späten 19. Jahrhunderts waren hier nicht zu finden. Ein Großteil der Häuser stammte aus den „klassischen Epochen“ des niedersächsischen Fachwerkbaus in der Zeit zwischen 1450 und 1650 (Spätgotik und Renaissance). Es handelte sich durchgehend um Traufenhäuser, die mit ihrer Dachseite zur Straße ausgerichtet waren. Eine traufständige Bebauung ist typisch nicht nur für das alte Braunschweig, sondern für die Altstädte im gesamten Harzraum und im Harzvorland.

Die Gebäude zeigten in der Regel hohe Dielenerdgeschosse mit Zwischengeschossen sowie kräftig auskragende Stockwerke und steile Dächer. Obergeschosse und Dachräume wurden ursprünglich als Speicherstöcke genutzt. Die unterschiedlichen Epochen waren in erster Linie anhand der Schnitzereien zu erkennen. Auf die spätgotischen Treppenfriese folgten Rosetten und Facettbänder der Renaissance. Die Häuser des 18. und frühen 19. Jahrhunderts zeigten dann glatte Fassaden ohne Schnitzwerk und höhere Stockwerke. Manches Gebäude hatte einen nachträglichen Dachaufbau (Zwerchhaus) erhalten oder war in den Jahren um 1800 verputzt worden.

Wohnstraße mit kleinen Geschäften

Am Meinhardshof dominierte eine eher kleinbürgerliche Bebauung. Daraus hervor ragte das genau gegenüber der Einmündung der Jöddenstraße situierte Haus Meinhardshof 11. Der stattliche Fachwerkbau der Frührenaissance stammte von 1543 und besaß über seinem hohen Unterbau aus Erd- und Zwischengeschoss zwei auskragende Stockwerke – die ursprünglichen Speicher. Über der Traufe war die ursprüngliche Ladevorrichtung für den Aufzug von Speichergut erhalten. Im Inneren existierte bis zur Zerstörung noch eine geräumige und hohe Diele. Das tiefe und winklig geschnittene Grundstück von Meinhardshof 11 ging möglicherweise auf die einstige Hofanlage der Embern zurück.

In den Jahrzehnten vor der Zerstörung zeigte sich der Meinhardshof als Wohnstraße mit kleinen Geschäften und Handwerksbetrieben. Ein Vorspiel der Vernichtung war die Bestimmung des Geschäftshauses der jüdischen Familie Kohn (Meinhardshof 3) zu einem Judenhaus durch die Nationalsozialisten – hier wurden jüdische Mitbürger zusammengepfercht, bevor man sie 1943 nach Theresienstadt deportierte. Ein Jahr später ging mit dem gesamten Stadtquartier auch der Meinhardshof vollständig in Flammen auf.

Die heutige Situation am und um den Meinhardshof zeichnet sich durch besondere Unwirtlichkeit aus. Sie ist einerseits durch die einseitige Ausrichtung des unmäßig aufgeweiteteten Freiraums auf den Individualverkehr und andererseits von einer gestalterisch mehr als dürftigen Bebauung aus den Jahren um 1980 gekennzeichnet. Wie ein Leuchtturm markiert St. Andreas noch immer das Zentrum der ehemaligen Neustadt.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.