Mit dem Braunschweigischen Jahrbuch 2017 erscheint der 98. Band des wissenschaftlichen Organs des Braunschweigischen Geschichtsvereins. Es versammelt zahlreiche Beiträge zur Geschichte des Braunschweiger Landes – vom 17. bis ins 20. Jahrhundert.

Der Braunschweigische Geschichtsverein wurde 1901 als „Geschichtsverein für das Herzogtum Braunschweig“ gegründet und hat heute international etwa 500 Mitglieder. Ziel des Vereins ist die Förderung des historischen Bewusstseins und einer regionalen Identität der Region zwischen Harz, Heide und Weser. Eine wichtige Aufgabe des Geschichtsvereins ist die Förderung der historischen Forschung. Dazu gehört auch die Herausgabe des Braunschweigischen Jahrbuches, das seit 1902 erscheint.

Die Beiträge spannen in dem Band 2017 thematisch einen weiten Bogen vom barocken Garten des Schlosses Salzdahlum bis hin zu wiederentdeckten Zeichnungen Peter Joseph Krahes, von einer Beschreibung Schöppenstedts aus dem 17. Jahrhundert bis zum Braunschweiger Röntgenpionier Müller.

Im Fokus steht ein Beitrag von Prof. Dr. Ulrich Menzel, der sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Einbürgerung Adolf Hitlers beschäftigt hat. Die Debatte während der Nazi-Diktatur, ob Braunschweig als selbstständiges Herzogtum bestehen bleiben oder in einer größeren Einheit aufgehen sollte, ist Menzels Thema im Jahrbuch. Menzel, bis 2015 Inhaber des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen und Vergleichende Regierungslehre der TU Braunschweig, untersucht die Hintergründe und Adolf Hitlers besonderer Beziehung zu der Stadt.

Ausgangspunkt der damaligen Überlegungen war die im Zuge der Weimarer Verfassung geplante Neugliederung der Länder. Vordenker war der Geograph und Landesplaner Kurt Brüning. Er favorisierte die Gründung eines Landes Niedersachsen unter Einschluss der norddeutschen Kleinstaaten. Brüning argumentierte historisch: Die Zersplitterung sei das Resultat vieler Zufälligkeiten seit 1180, ein politischer Zusammenschluss sei deshalb überfällig. Am Ende der Weimarer Republik fehlte jedoch die politische Kraft zur Umsetzung.

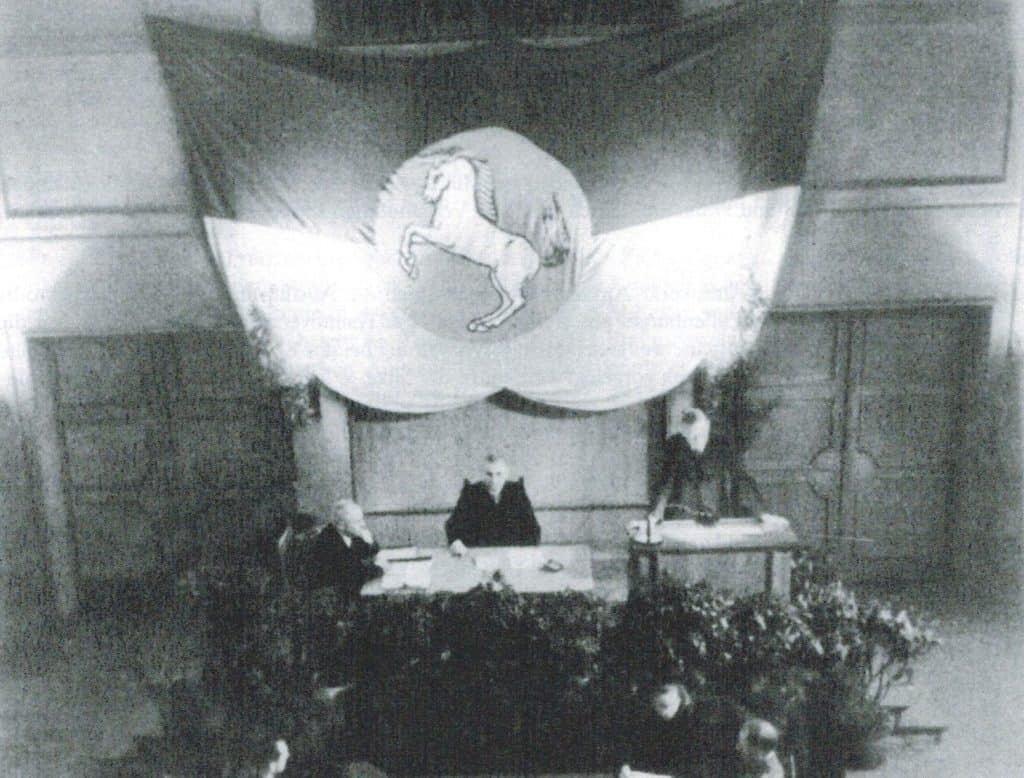

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten kamen die Pläne wieder hoch. Doch sie stießen zunächst auf dieselben Widerstände der Kleinstaaten, die ihre Eigenständigkeit behalten wollten. Neue Widerstände kamen durch das komplexe Machtgefüge des NS-Staates hinzu – nicht nur in Braunschweig, wie Menzel erklärt. Allen voran hatte Dietrich Klagges Angst um sein Amt – denn die Neugliederung sah noch nicht mal einen Regierungsbezirk Braunschweig vor, somit auch keinen Ministerpräsidenten. Alles hing nun davon ab, welche Bedeutung Adolf Hitler den Diskussionen beimaß.

Nach Zeitungsberichten über die neuerlichen Pläne war die Empörung groß in Braunschweig. Verschiedene Denkschriften mit unterschiedlichen Lösungsvorschlägen und Strategien erschienen, um die Auflösung des Landes Braunschweigs zu verhindern. Klagges‘ Vision sah vor, dass nicht Braunschweig in einem Land Niedersachsen aufgehen sollte, sondern Braunschweig aus Niedersachsen herausgelöst und mit Teilen der Gaue Südhannover-Braunschweig und Osthannover so weit vergrößert werden sollte, dass ein eigener Gau „Ostfalen“ entstehen würde mit Braunschweig als Hauptstadt – und selbstverständlich Klagges als Gauleiter. Er begründete seine Argumentation ganz im Sinne der völkischen NS-Ideologie mit der historischen Bedeutung der Sachsen und Heinrich dem Löwen.

Menzel zeigt sich in seinem Jahrbuch-Beitrag beeindruckt, wie geschickt Klagges zugunsten eines Gaues und so selbst für ein Verschwinden Braunschweigs plädierte, um seine Machtposition zu erhalten. An anderen Orten gab es ähnliche Initiativen. Hitler legte schließlich fest, dass die Länder erhalten bleiben sollten und kein Gau Ostfalen gegründet würde. Menzel vermutet, dass Hitler so entschied, weil er sich Braunschweig verpflichtet fühlte. Einen Schlusspunkt unter die Diskussion gab es erst 1946: Braunschweigs ging im neu gegründeten Land Niedersachsen auf.

In einem kleineren Beitrag stellte Roxanne Berwinkel den Blog des Braunschweiger Geschichtsvereins vor. Damit informiert der Verein über aktuelle Themen der Landesgeschichte, stellt aktuelle Forschungsvorhaben und Institutionen vor. Auch auf aktuelle Termine und Veranstaltungen wird hingewiesen. So können verschiedene Themen als Ergänzung zum Jahrbuch mit geringem Aufwand schnell einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden.

Neben den Beiträgen beinhaltet das Jahrbuch auch einen Rezensionsteil. Fachkundige und unabhängige Autoren stellen aktuelle Neuerscheinungen zur Geschichte des Braunschweiger Raumes vor. Eine wichtige Funktion des Jahrbuches, wie Dr. Brage Bei der Wieden, Vorsitzender des Geschichtsvereins und Herausgeber und Schriftleiter des Jahrbuches, in dem Vorwort erklärt. So würden Themen und Erkenntnisse der braunschweigischen Geschichte in überregionale Zusammenhänge gestellt und bekannt gemacht.

Das Jahrbuch gelangt im Schriftentausch an 205 Institutionen im In- und Ausland, darunter die Akademien der Wissenschaften in Göttingen, München, Stockholm und Prag und die Bodlein Library in Oxford. Seit 2007 fördert die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz die Drucklegung des Jahrbuches. Damit sichert sie nicht nur die Zukunft des Jahrbuchs als Aushängeschild des Geschichtsvereins, sondern bestimmt so auch die Wahrnehmung der braunschweigischen Geschichte und Geschichtsforschung auch außerhalb der Region. Neben dem Jahrbuch bietet der Geschichtsverein seinen Mitgliedern ein abwechslungsreiches Vortrags- und Exkursionsprogramm.

Informationen

Das Jahrbuch ist für 24 Euro im Buchhandel erhältlich, Mitglieder erhalten es als Jahresgabe zugesandt.

Die Ausgaben ab 1902 bis 2006 sind digital auf dem Publikationsserver der TU Braunschweig verfügbar: https://publikationsserver.tu-braunschweig.de/receive/dbbs_mods_64800.

Die nächsten Veranstaltungen des Braunschweigischen Geschichtsvereins:

22. März, 19 Uhr, Theatersaal Schloss Wolfenbüttel: 900 Jahre Wolfenbüttel: den Anfängen auf der Spur. In Zusammenarbeit mit dem Museum Schloss Wolfenbüttel.

Im Jahre 1118 erscheint der Name „Wolfenbüttel“ erstmals in der schriftlichen Überlieferung. Was hat das zu bedeuten? Was wissen wir über Wolfenbüttel im Mittelalter? Dr. Michael Geschwinde (Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege), Dr. Kerstin Rahn (Niedersächsisches Landesarchiv), Prof. Dr. Thomas Scharff (TU Braunschweig) im Gespräch. Moderation: Stephanie Memmert.

19.April, 19 Uhr, Blauer Saal/Stadtbibliothek Braunschweig: Mitgliederversammlung und Vortrag Prof. Dr. Gerhard Schildt: Die Revolution von 1830 – und ihre prägende Wirkung.

Die Revolution von 1918 war nicht der erste gewaltsame Umsturz im Lande Braunschweig. 1830 wurden Bedingungen geschaffen, die bis 1918 fortwirkten.

Mehr zum Verein, Terminen, Veröffentlichungen und Exkursionen des Braunschweigischen Geschichtsvereins unter www.bs-gv.de.