Verschwundene Kostbarkeiten, Folge 32 und Abschluss: der Untergang des alten Braunschweigs am 15. Oktober 1944.

Zum 80. Gedenktag der Zerstörung Braunschweigs im Zweiten Weltkrieg schließt dieser Beitrag die Löwe-Reihe „Verschwundene Kostbarkeiten“ ab: Eine kurze Betrachtung über den Bombenkrieg gegen unsere Stadt. Sie kann das ungeheure Geschehen vor acht Jahrzehnten nur skizzieren. Es war der wohl größte Einschnitt in der Geschichte der Löwenstadt. Neben unermesslichem Leid ging unersetzliches Kulturgut für immer zugrunde.

Von Februar 1942 an folgte die britische Luftwaffe mit der „Area Bombing Directive“ einer neuen Strategie im Bombenkrieg gegen das nationalsozialistische Deutsche Reich: Mit Fliegerangriffen auf deutsche Städte sollte durch möglichst große Verwüstungen insbesondere in den Wohnquartieren der Arbeiterschaft die Moral der Bevölkerung gebrochen werden. Umgehend wurde eine ausführliche Liste der zur Zerstörung vorgesehenen deutschen Großstädte aufgestellt. Sie erhielten Tarnbezeichnungen nach Fischarten – Braunschweig wurde mit dem Codenamen „skate“ (Rochen) bedacht. Tatsächlich erinnert der Umriss des Stadtkerns mit seinen Umflutgräben an die Gestalt eines Rochens.

Das unterschiedslose Flächenbombardement der Royal Air Force war eine Antwort auf den 1939 von Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg. Seine Luftwaffe hatte zuvor bereits Warschau, Rotterdam, London, Coventry und weitere Orte in Europa schweren Bombardements unterzogen. Die Rezeption des Bombenkriegs gegen Städte reicht jedoch bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurück. In Reaktion auf das ungeheure Gemetzel der Materialschlachten von 1914 bis 1918 entwarfen Militärtheoretiker einen massiven Luftkrieg auch gegen die Zivilbevölkerung. Eine solche Strategie könne – je rigoroser praktiziert, desto eher – eine schnelle Kriegsentscheidung herbeiführen. Man ging davon aus, die Bevölkerung des Kriegsgegners mit Bomben zu Aufruhr, Streik und Revolution treiben zu können. Diese Gedanken blieben der Öffentlichkeit nicht verborgen. Schon in den 1920er und 30er Jahren entstanden düstere Zukunftsvisionen, die schließlich von der Wirklichkeit weit übertroffen wurden, ohne dass die Menschen rebellierten … Ein Vorgeschmack war die Bombardierung von Guernica im Spanischen Bürgerkrieg durch die deutsche „Legion Condor“ (1937), obwohl die Theorie des „moral bombing“ vorwiegend in Großbritannien favorisiert und schließlich auch realisiert wurde.

Bevorzugtes Ziel

In der Zeit des Dritten Reiches wurde Braunschweig – und nach den Gründungen des Volkswagenwerks und der Stahlwerke in Salzgitter – auch die umliegende Region zu einem Zentrum der Schwer- und Rüstungsindustrie ausgebaut. Damit avancierte die Stadt zu einem bevorzugten Zielort des alliierten Luftkrieges. Ab 1943 galt die Doppelstrategie britischer Nachtangriffe auf Stadtzentren und Wohnquartiere sowie Attacken der US-Luftwaffe gegen Industrieziele und Infrastruktur am Tage. Dabei konnte der Radius kontinuierlich ausgeweitet werden: Nach der Angriffsserie gegen das Ruhrgebiet im Frühjahr/Sommer 1943 und den furchtbaren Bombardierungen Hamburgs im Juli gerieten ab Herbst auch Berlin und Mitteldeutschland in das Visier der westlichen Luftflotten. Damit waren auch die Würfel für das Schicksal Braunschweigs endgültig gefallen.

Erstaunlicherweise blieb es vorerst ruhig in der Löwenstadt. Erst Ende September 1943 kam es zu einem kleineren Nachtangriff, der seine Opfer vor allem in Riddagshausen fand. Es handelte sich um ein Ablenkungsmanöver während eines Großangriffs auf Hannover. Am 10. Februar 1944 wurde erstmals die Innenstadt mit Sprengbomben getroffen – die amerikanische Operation zielte eigentlich auf die in Braunschweig ansässige Luftfahrtindustrie: mehr als 100 Todesopfer, ein Volltreffer zerfetzte die Alte Waage. Am 23. April traf eine Luftmine die Magnikirche. Weitere Bomben fielen am 19. Mai und am 13. August. Es folgten noch einmal zwei Monate Ruhe vor dem Feuersturm.

233 Bomber über der Stadt

Am Abend des 14. Oktober starteten in England 233 viermotorige Bomber nach Braunschweig. Das Prinzip der nächtlichen Brandangriffe war inzwischen ausgeklügelt und zeitigte eine serielle Zerstörung großflächiger Stadtquartiere. In einem „Bomben-Baedeker“ hatte das britische Bomberkommando eine Physiognomie der deutschen Stadtkerne aufgestellt – im Vordergrund stand ihre „Brennbarkeit“. Braunschweig befand sich mit seiner noch weitgehend von Fachwerk geprägten Innenstadt auf verlorenem Posten. Die Stadtzentren wurden von den „Pfadfinder“-Flugzeugen ausgeleuchtet und markiert, Zeitzeugen erinnern sich an die berüchtigten „Christbäume“. Es folgten schwere Luftminen, deren Explosionen Dächer und Fenster zertrümmerten. Dann prasselten oft mehrere hunderttausend Stabbrandbomben nieder. Genau diese Choreografie musste auch Braunschweig erdulden, nachdem die Spitzen des Bomberstroms am 15. Oktober 1944 gegen 01:50 Uhr die Stadt erreicht hatten. Das Verfahren des Vernichtungswerks wurde noch verfeinert durch die Taktik, die Fliegerstaffeln fächerförmig über den Stadtkern zu lenken und jeder Maschine genaue Abwurfkoordinaten zuzuweisen. In 40 Minuten konnten mehr als 180.000 Brandbomben abgeladen werden. Gegenwehr erfolgte ausschließlich durch Flak-Geschütze, zumal in derselben Nacht Duisburg von 1005 (!) Kampfflugzeugen heimgesucht wurde.

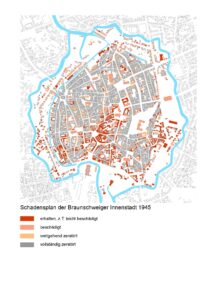

Die Bilanz der Braunschweiger Bombennacht war verheerend. An die 90 Prozent des Stadtkerns lagen in Trümmern. Auch die Stadterweiterungsgebiete der Gründerzeit waren schwer getroffen. 80.000 Ausgebombte. Die häufig genannte Zahl von 561 Todesopfern aus der polizeilichen Statistik lag vermutlich doppelt so hoch. Durch den hocheffizienten Einsatz der Braunschweiger Feuerwehr konnten jedoch mehr als 20.000 Menschen aus den innerstädtischen Bunkern und Schutzräumen befreit werden – sie wären dort möglicherweise an Sauerstoffmangel umgekommen. Ein kleines Wunder während des Wahnsinns, denn ein Feuersturm verzehrt die Atemluft. Das beweisen die grauenhaften Opferzahlen von Hamburg (bis zu 40.000 Tote), Kassel und Darmstadt (jeweils um 10.000), Pforzheim (17.000) und nicht zuletzt Dresden (geschätzt 25.000).

Orgie der Zerstörung

Zur Braunschweiger Bilanz gehört auch die Vernichtung eines der größten Stadtdenkmäler nicht nur im deutschsprachigen Raum. Unsere Stadt besaß eine unermessliche Fülle baulicher Preziosen und bot bis 1944 eines der wohl größten Ensembles historischer Holzbaukunst – weltweit. Erstaunlich, was trotzdem erhalten ist und der Löwenstadt bis heute individuelles Flair und Identität verleiht. Denn mit dem 15. Oktober 1944 war auch in Braunschweig die Orgie der Zerstörung nicht beendet. Noch am 31. März 1945 traf es den bis dahin verschonten Aegidienmarkt. Im selben Monat zerbarst das barocke Gesamtkunstwerk Würzburg, es verglühten das alte Paderborn, die einstige Anhaltische Residenz Dessau, die Fachwerk- und Renaissancestadt Hanau sowie – das benachbarte Hildesheim. Ausgelöschtes Weltkulturerbe. Die Orgie der Vernichtung lief wie ein Uhrwerk.

Deutschland hatte unter dem Hitler-Regime einen Sturm unermesslicher Brutalität gesät und einen Feuerorkan geerntet. Es darf nie vergessen werden: Als die Städte brannten, rauchten auch die Öfen der Krematorien in Auschwitz, Treblinka, Majdanek … Die Folgen des unsäglichen Geschehens sind landauf landab zu besichtigen: 161 Mittel- und Großstädte unseres Landes wurden dem Bombardement unterzogen und verloren ihre oft in Jahrhunderten gewachsene, unverwechselbare Identität. Die ästhetische Verarmung für die seit 1945 lebenden Generationen hatte schon Hermann Hesse beim Namen genannt.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regelmäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.