75 Jahre Kriegsende, Folge 5: Durch Plünderung und Zerstörung waren bei den ausgelagerten Braunschweigischen Sammlungsbeständen unersetzliche Verluste eingetreten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg stand mitten in den Trümmern der Wunsch nach Theater, Kunst und Literatur mit an der ersten Stelle der Zukunftserwartungen. Eine der ersten Aufgaben war auch die Rückholung von Kunstwerken, die zum Schutz eingelagert worden waren, allen voran der Braunschweiger Burglöwe. Als dieser im März 1946 wieder an seinem angestammten Platz aufgestellt wurde, bewertete Ministerpräsident Hubert Schlebusch das „als ein gutes Zeichen für den Wiederaufbau der Stadt Braunschweig…, die aus Schutt und Asche wieder neu erstehen soll“.

Ein erster Höhepunkt war im Juni 1946 im Rahmen der Braunschweiger Kulturwoche die Ausstellung „Gerettete Meisterwerke“. Darin wurden die wichtigsten Werke aus Berliner Museen präsentiert, die in der Werkstatt im Schloss Richmond restauriert worden waren und erstmals wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Schwerpunkt der Präsentation waren Werke der Romantiker wie Caspar David Friedrich, Karl Blechen und anderen, vor denen ununterbrochen in großen Mengen die Menschen staunend standen. Immer wieder wurde über die langen Schlangen der Menschen berichtet, die vor der Eingangstür geduldig warteten, um bei freiem Eintritt diese Ausstellung besuchen zu können.

Wertvolle Gemälde entdeckt

An die geradezu abenteuerlichen Hintergründe, die zur Entstehung dieser Ausstellung in Braunschweig geführt hatten, erinnerte der Landeskonservator Dr. Kurt Seeleke in seiner Eröffnungsansprache: „Als ich vor fast einem Jahr in das Salzbergwerk Grasleben zum ersten Mal einfuhr, entdeckte ich Gemälde aus einem bekannten deutschen Museum, die unverpackt und infolge der Brandwirkung eines unter Tage entstandenen Feuers schwer angegriffen waren. Ich hatte kaum Hoffnung, dass fachliche Hilfe noch möglich war, um manche dieser Gemälde, die nur noch wie versengte und wie mit Salz überzogene Bretter wirkten, zu retten“.

Mit tatkräftiger Unterstützung des um die Bergung von gefährdeten Kunstgütern sehr verdienten englischen Kunstschutzoffiziers Major Charles wurden die Bilder nach Braunschweig überführt und von Restaurator Herzig wieder in ihre ursprüngliche Qualität versetzt. Seeleke sprach von einem „der größten Erfolge moderner Restaurierungskunst.“ Der enorme Publikumserfolg der Ausstellung führte zu einer immer regeren Nutzung von Schloss Richmond, wo nun regelmäßig Konzerte, Lesungen und weitere Ausstellungen, etwa des Kunstvereins, stattfanden.

Schloss Richmond als Kulturzentrum

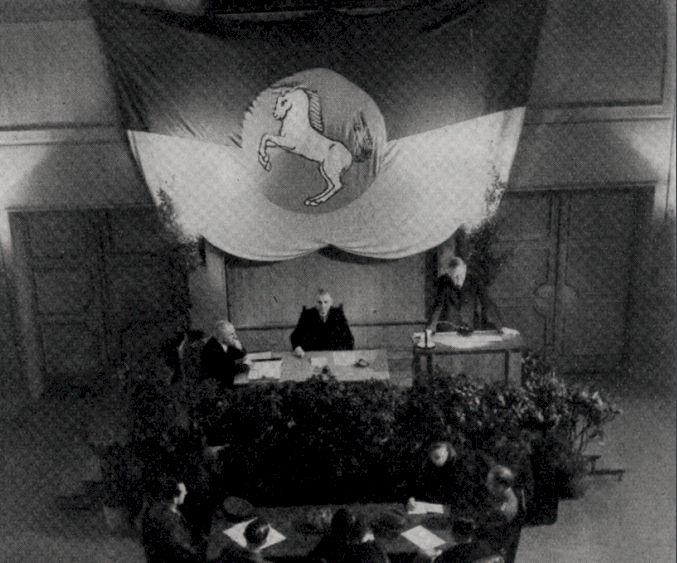

Dabei entwickelte sich allmählich Schloss Richmond zu einem der interessantesten Kulturzentren in der Stadt Braunschweig, aber auch für die gesamte Region. Am 12. Juni 1946 fand hier auf Einladung der britischen Militärverwaltung die erste Tagung des Denkmal- und Museumsrates statt, bei dem Konservatoren und Museumsdirektoren aus Nordwestdeutschland (Britische Zone) tagten, die zuvor stets nur im englischen Hauptquartier zusammengetroffen waren. Bei den Vorträgen der Braunschweiger Vertreter wurde insbesondere auf die für Braunschweig besonders glückliche Zusammenarbeit zwischen Vertretern der Denkmalpflege, der Technischen Hochschule, den staatlichen sowie städtischen und kirchlichen Bauämtern hingewiesen und deutlich gemacht, dass in dieser Kooperation die lokale Stärke der Kultur begründet lag.

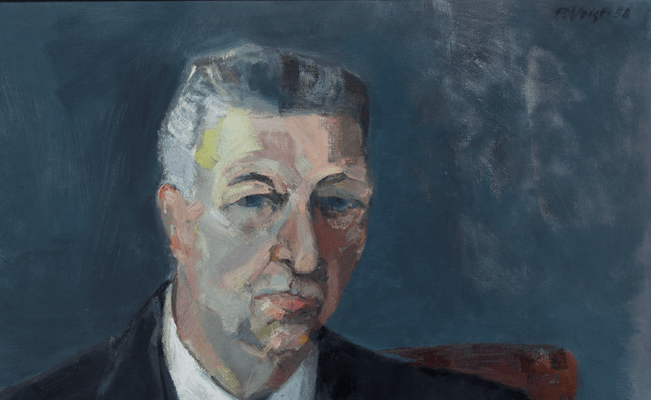

Auch der Braunschweiger Kunstverein nahm seine Aktivitäten und Ausstellungen wieder auf. In der zweiten Hälfte des Jahres 1946 präsentierte er eine Wilhelm Busch-Ausstellung und im November als zweite Ausstellung im Haus Salve Hospes Werke des Bildhauers Ludwig Kasper, der als Lehrer an der damaligen Werkkunstschule (heutige HBK) lehrte. Im Jahr 1946 hatte der Braunschweiger Oberbürgermeister Dr. Ernst Böhme den Vorsitz des neu konstituierten Kunstvereins übernommen. Als oberstes Ziel der zukünftigen Ausstellungstätigkeit formulierte er, „den einst verfemten Künstlern bald wieder eine echte Heimstätte im Herzen unserer Kunstfreunde“ zu geben.

Institutionelle Kulturarbeit

Es war dies ein Anfang institutioneller Kulturarbeit, noch bevor die Museen in Braunschweig die Möglichkeit hatten, mit eigenen Veranstaltungen und Ausstellungen wieder aktiv zu werden. Bei der Übergabe des Hauses Salve Hospes an die Bürgerschaft unterstrich Böhme die Bedeutung der Kultur für die städtische Politik insgesamt und betonte, dass ein kulturelles Programm entwickelt werden müsse, das „ungeachtet der sozialen Lage des Einzelnen jedem interessierten Mitbürger zugängig gemacht werden soll“. Damit war an die sozialpolitische Bedeutung und der Anspruch der Kultur unmissverständlich dahingehend formuliert, dass Kultur unabhängig von allen formalen Vorgaben als vordringliche kommunale und staatliche Pflichtaufgabe definiert war.

Der Oberbürgermeister unterstrich die wichtige Rolle etwa des Kunstvereins, forderte eine gerechte Verteilung der Eintrittskarten für das Theater zugunsten der werktätigen Bevölkerung, wies auf den Wiederaufbau der Städtischen Bibliotheken ebenso hin, wie auf die Bauarbeiten im Städtischen Museum. Selbst die Staatlichen Museen waren damals ein besonderes Anliegen der Stadt Braunschweig, denn zukunftsorientiert hatte Dr. Ernst Böhme deren Strahlkraft und Bedeutung für den Kulturstandort Braunschweig längst erkannt.

Volkshochschule startet

Das Haus Salve Hospes war aber auch 1946 der Ort, an dem die Braunschweiger Volkshochschule ihren Neubeginn fand. Am 1. April 1946 wurde die Volkshochschule eröffnet, und in der Gründungsnachricht hieß es: „Sehr viele unter uns werden das Bedürfnis haben, nach den vergangenen zwölf Jahren wieder Zugang zu den ewigen Quellen deutscher Bildung zu erhalten. Hinzu kommt die große Schar junger Männer, die mit 16 Jahren in den Krieg zogen und die heute, zuweilen ratlos, in der neuen Welt Anschluss suchen. Ihnen muss die besondere, auch geistige Fürsorge gelten“. Schwerpunkte des Programms waren anfangs Literatur und Geschichte, besonders braunschweigische Geschichte, und die Angebote fanden großen Zuspruch. Mit dieser Vortragsreihe begann die Volkshochschule in Braunschweig noch im Jahr 1946 die Auseinandersetzung mit den drängenden, aber meist verdrängten Fragen der eigenen Geschichte der jüngsten Zeit. Es war dies ein einzigartiges Projekt in Deutschland.

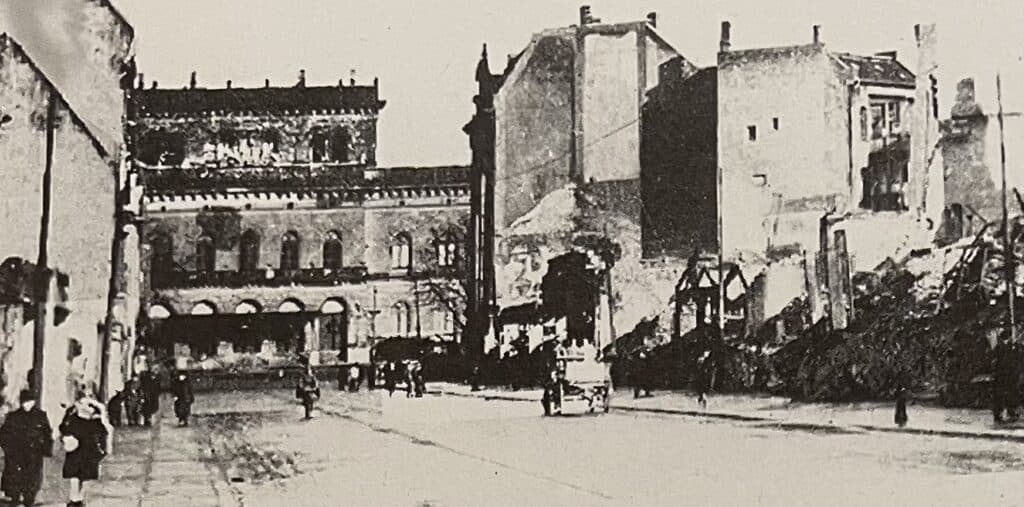

Wie von Oberbürgermeister Dr. Ernst Böhme angekündigt, konnte das Städtische Museum tatsächlich im Mai 1946 seine Bestände teilweise wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Kriegszerstörung am Gebäude und seinen Ausstattungen waren erheblich. Das Dach, die Türen, die Fenster und alle Einrichtungsgegenstände waren zerstört worden. Der Lichthof, alle Ausstellungssäle, Verwaltungsräume, Magazine und Werkstätten waren durch Bomben sowie Wassereinbrüche schwer beschädigt, und die notwendigen Arbeiten waren aufwendig und sollten noch lange Zeit in Anspruch nehmen. Aber noch vor dem Abschluss dieser Arbeiten konnten einige Sammlungsabteilungen „in gegenwartsnaher Aufstellung dem Publikum neu vorgestellt“ werden. So war das Städtische Museum das erste der Museen in Braunschweig, das seinen Betrieb wieder aufnehmen konnte. Es hat dies auf der Grundlage einer vorwärts gerichteten kulturellen Gesamtkonzeption der Stadt Braunschweig erfolgreich getan.

Museum beschlagnahmt

Das Herzog Anton Ulrich-Museum hatte den Krieg besser überstanden als viele andere vergleichbare Sammlungen. Das Haus selbst an der Museumsstraße war unversehrt geblieben, die ausgelagerten Sammlungen bei Kriegsende noch intakt. Noch bis zum Jahr 1950 allerdings sollte es dauern, bis die Wiedereinrichtung des Herzog Anton Ulrich-Museums in größerem Umfang beginnen konnte. Der damalige Direktor Dr. August Fink merkte dazu in seiner „Geschichte des Herzog Anton Ulrich-Museums in Braunschweig“ an: „Als eines der wenigen erhaltenen großen Gebäude der Stadt war es bis dahin] von der Besatzungsmacht beschlagnahmt mit Ausnahme des Erdgeschosses, in dem sich nach und nach die geretteten Kunstschätze auf beengtem Raum wieder zusammenfanden. Nur Teile von ihnen konnten als Wechselausstellungen in wenigen Sälen, zeitweise auch in dem Schlösschen Richmond am Stadtrande, gezeigt werden«. Im Museum selbst fand eine erste kleine Wiedereröffnung ebenfalls schon im Jahr 1946 statt. Am 1. Dezember 1946 konnte die Sonderausstellung »Antike Vasen« eröffnet werden.

Ganz anders dagegen stellte sich die Situation für das Braunschweigische Landesmuseum für Geschichte und Volkstum dar, dem heutigen Braunschweigischen Landesmuseum. Im Jahr 1906 Hinter Aegidien im Kloster St. Aegidien und der Aegidienkirche als kulturhistorisches Museum eingerichtet, hatte das Braunschweigische Landesmuseum für Geschichte und Volkstum am Ende des Zweiten Weltkriegs den größten Teil seiner Ausstellungsräume, seiner Magazine und seiner Arbeitsräume verloren. Das Bortfelder Bauernhaus im Museumshof wurde vollständig zerstört, Dormitorium und Pauliner Kloster waren durch Bomben schwer beschädigt. Nach Kriegsende wurde die Aegidienkirche außerdem der katholischen Kirchengemeinde in Braunschweig als Ersatz für die zerstörte Nicolai-Kirche zur Verfügung gestellt, womit nicht nur der größte und bedeutendste Ausstellungsraum endgültig verloren gegangen war, auch große Teile der anderen Räumlichkeiten konnten vorerst nicht genutzt werden.

Hannover bevorzugt

Durch Plünderung und Zerstörung waren bei den ausgelagerten Sammlungsbeständen unersetzliche Verluste eingetreten. Es sollte schließlich noch bis 1960 dauern, ehe die ersten renovierten Schauräume wieder zugänglich waren. Bis dahin blieben die Museumsaktivitäten auf Magazinarbeiten und kleinere Sonderausstellungen beschränkt. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Feststellung des damaligen Museumsdirektors, Dr. Alfred Tode, der letzten Endes nur noch resigniert darauf hinweisen konnte, dass dem Hannoverschen Landesmuseum sehr bald schon mehrere 100.000 Mark zum Wiederaufbau zur Verfügung gestellt worden waren, während das Braunschweigische Landesmuseum für Geschichte und Volkstum mit einem Wiederaufbaubetrag von jährlich 1.500 Mark abgespeist wurde.

Wer den durchaus schwierigen Weg zum Neuanfang bei den Museumseinrichtungen nachvollzieht, wird unschwer verstehen können, welch enorme Bedeutung private kulturelle Initiativen auf der einen Seite und die Schubkraft des Staatstheaters auf der anderen Seite für die kulturelle Entwicklung und zukünftige Kulturpolitik des Landes Braunschweig auf dem Weg zu einer stabilen Demokratie im Jahre 1946 tatsächlich darstellten. Letzten Endes schufen alle gemeinsam jenes Fundament, auf dem die Kultur im Dienste der Menschen kritisch und frei, demokratisch und selbstbestimmt wirken konnte.

Abschließend sei noch ein Blick auf die Situation der Literaturvermittlung im Jahr 1946 geworfen. Neben den bereits erwähnten vielfältigen Lesungen an verschiedenen Orten ist in diesem Zusammenhang vor allen Dingen ein Zyklus von Lesungen und Vorträgen zum Thema „Dichter unserer Zeit“ in der Kant-Hochschule hervorzuheben. Bereits im Januar 1946 begann diese öffentliche Auseinandersetzung mit der Literatur, und es dürfte gewiss kein Zufall gewesen sein, dass man sich am 25. Januar 1946 als erste literarische Person Ricarda Huch zum Thema gewählt hatte. In seinem Vortrag skizzierte damals Werner Oehlmann das Leben der aus Braunschweig stammenden Schriftstellerin, die zu diesem Zeitpunkt noch in Jena lebte. Als erste Frau war sie in die Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste in Berlin gewählt worden, und entschieden hatte sie mit ihrem Austritt am 9. April 1933 ein Zeichen gegen die nationalsozialistische Judenhetze und Brutalität des Regimes gesetzt, auch wenn ihr Austritt von den Nationalsozialisten lange Zeit vertuscht worden war. Oberbürgermeister Dr. Ernst Böhme hatte in seinem Vortrag am 17. Februar 1946 entschieden darauf hingewiesen, dass aus Braunschweig wieder ein literarisches Zentrum gemacht werden solle, wie es dies zu früheren Zeiten gewesen war.

Signal der Hoffnung

Die Betrachtung des Kulturlebens im Jahr 1946 mag deutlich gemacht haben, in welcher geradezu explosionsartigen Fülle sich das Kulturleben in der Stadt Braunschweig, aber auch im Land Braunschweig, entwickelt hatte. Es war ein „Hunger nach Kultur“, der nicht nur als Nachholbedarf unterdrückter geistiger Entfaltung zu verstehen war, sondern er galt auch als Signal der Hoffnung. Im Jahr 1946 hatte man in Braunschweig erkannt, dass Kultur als Standortfaktor große Bedeutung hat und als Beitrag zur Lebensqualität unabdingbar notwendig ist. Kulturell-geistige Verarmung hatte erst die Voraussetzung geschaffen, für die Schreckenszeit des Nationalsozialismus. Wer Kultur fördert, fördert die Freiheit. Wer Freiheit fördert, der schafft für die Menschen ein sicheres Fundament einer demokratischen Zukunft.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.