Braunschweigs skurrile Ecken und andere Merkwürdigkeiten, Folge 17: eine Graböffnung, ein verschobenes Grabmal und noch immer Unklarheit.

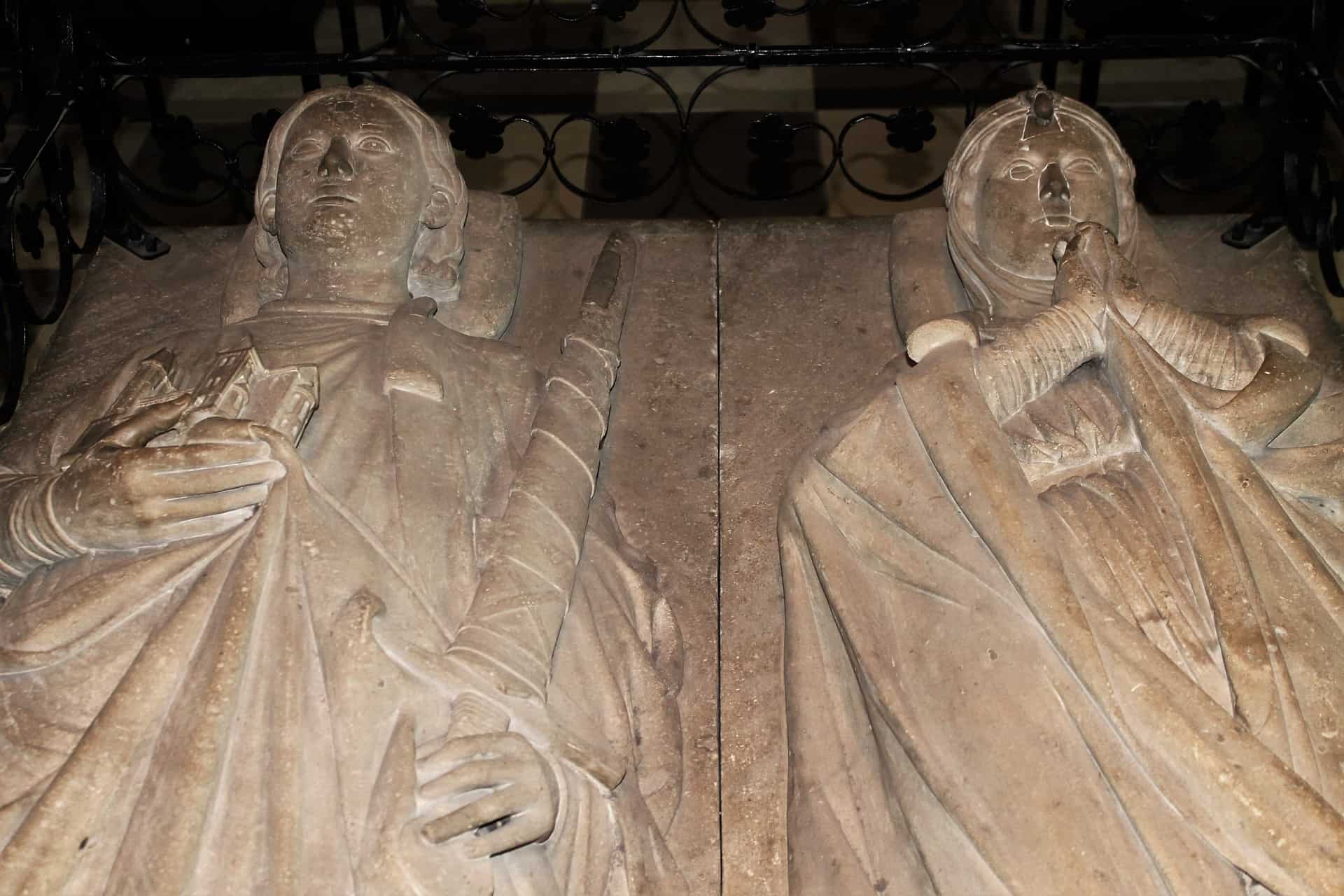

Besuchern des Domes wird stets die Grabstelle Heinrichs des Löwen und seiner Frau Mathilde gezeigt. Die beiden Figuren aus Schaumkalkstein, wie er auch im Elm gefunden wird, stammen aus dem 13. Jahrhundert und stellen das Paar in idealisierter Weise dar. Dabei befindet sich Mathildes Skulptur auf der linken Seite ihres Mannes. Doch es ergeben sich Zweifel, ob die leiblichen Überreste darunter tatsächlich von ihr stammen? Liegt sie also richtig oder nicht? Wir gehen der Sache nach.

1935 an begannen die Nationalsozialisten, um Heinrich einen Heroenkult aufzubauen und erklärten den Dom zur Nationalen Weihestätte. Im Sommer des Jahres wurden archäologische Untersuchungen des herzoglichen Grabes befohlen. Die Leitung hatte der Landesarchäologe Hermann Hofmeister, der über diese Arbeiten eine Abhandlung verfasste, die jedoch erst 1978 in gekürzter Fassung herausgegeben wurde.

Die beiden Grabfiguren wurden dabei heruntergenommen, um an die Särge zu gelangen. Nach den Untersuchungen vertauschte man die beiden Platten mit den Statuen, um Mathilde nun auf die nach damaliger deutscher Tradition vermeintlich „richtige“ Seite Heinrichs, seine rechte zu legen. Die vertauschten Skulpturen wurden 1945 aber wieder an ihre ursprünglichen Stellen gelegt, dank der Denkmalpfleger Seeleke und Herzig.

Was aber geschah bei der Graböffnung von 1935, was wurde dabei entdeckt? Zunächst einmal fand sich ein großer Steinsarkophag unter der Platte mit der Figur Mathildes. Weil man damals davon ausging, dass Heinrich rechts liegen musste, wurde Folgendes festgestellt: „Vom Scheitel bis zur Ferse wurden 162 cm gemessen. Endlich ließ sich erkennen, daß der Tote mißgestaltet war. Das linke Bein zeigte eine Verkürzung um etwa 10 cm.“ Man erinnerte sich an einen schweren Reitunfall Heinrichs, der in den Steterburger Annalen vermerkt wurde. Anderthalb Jahre vor seinem Tod stürzte Heinrichs Pferd auf vereistem Weg in der Nähe von Bodfeld. Die Nationalsozialisten waren nicht sonderlich begeistert über einen wohl kleinwüchsigen, verkrüppelten Welfenherzog.

Weitergehende Untersuchungen ergaben aber, dass die Hüftverletzung eine angeborene Schädigung sein musste. Berichte über Heinrich belegen indes seine außerordentliche Agilität und erwähnen lange Ritte, die mit einem solchen Hüftschaden kaum möglich gewesen wären. Der „Projektor am Landeskrankenhaus… Prof. Dr. Schultze“, wurde dazu gebeten, durfte aber die Knochen nicht herausnehmen. „Auf keinen Fall wagte Herr Schultze das Skelett als sicher von einer Frau stammend anzusprechen“, hieß es. Es herrschte also weiter Unsicherheit, ob es sich bei dem Skelett um Überreste von Heinrich oder Mathilde handelte.

Neben dem Sarkophag, in dem die Überreste des „kleinen“ Heinrichs vermutet wurden, befand sich der Rest eines Holzsarges und ein weiteres Skelett in einem Ledersack. Schon der Sarg wies eine ungewöhnliche Größe auf. „Die Länge des Ausdehnungsbereiches der Knochenmasse wurde mit 210 cm gemessen“, so der Bericht. Selbst wenn davon auszugehen ist, dass sich der Körper durch die Pressung der Leiche zwischen den Steinsärgen (der dritte Sarkophag enthielt die Überreste eines Kindes) vergrößert haben könnte, erwiesen die identifizierten Überreste eine für das 12. Jahrhundert ungewöhnliche Körpergröße von wohl mindestens 1.90 m zu Lebzeiten.

Daraus folgerten die Experten 1935 schließlich, dass der mächtige Herzog von kleiner Gestalt war und eine junge Frau geheiratet hatte, die erheblich größer war als er selbst. Die Arbeiten in den Gräbern wurden am 6. Juli 1935 beendet, am 17. Juli besuchte Hitler den Dom. Danach wurde es merklich stiller um die „Nationale Weihestätte“, wohl auch angesichts der Resultate der Graböffnung.

In den Nachkriegsjahren wurden die Ergebnisse wissenschaftlich diskutiert und untersucht. Dabei kamen verschiedene Auslegungen zustande. Nach Abhandlung von Dr. Tilmann Schmidt aus dem Jahr 1974 soll es sich bei den drei vorgefundenen Leichenresten im Gegensatz den Erkenntnissen aus dem Jahr 1935 um Mathilde im steinernen Sarkophag, um Heinrich im Lederbehältnis und um ein gemeinsames Kind im Kindersteinsarkophag gehandelt haben. Danach wäre Heinrich also ungewöhnlich groß statt ungewöhnlich klein gewesen.

Also doch ein „germanischer Recke“? Nachweislich waren Menschen von höherem Stand auch im Mittelalter oft höher gewachsen. Andererseits gibt es eine Darstellung im Evangeliar von Heinrich und Mathilde, bei der Heinrich zweifelsfrei kniet und trotzdem mindestens gleichgroß mit Mathilde ist. Auch die Steinfiguren zeigen eine kleinere Mathilde. Was nun, wenn sie klein und seit Geburt verkrüppelt gewesen wäre? Einer Tochter aus so hohem Hause hätte das keineswegs bei ihrer Verheiratung geschadet! Für Heinrich dürften politisch-dynastische Gründe eine große Rolle für die Heirat mit der englischen Königstochter gespielt haben.

Die These, dass es sich bei den Überresten unter der Statue von Mathilde auch um ihre handelt, stützen die Stederburger Annalen. Es wurde dort Ende des 12. Jahrhunderts festgehalten, dass Heinrich der Löwe „in dextero latere uxoris suae („zur Rechten seiner Gemahlin“) begraben sei – mit anderen Worten: Mathilde ruhte zur Linken Heinrichs in einem Steinsarkophag. Einen weiteren Beleg dafür liefert das das berühmte Evangeliar. Es finden sich neben einer Abbildung der ‚Krönung‘ von Mathilde und Heinrich noch weitere Bilder des herzoglichen Paares – und immer befindet sich Mathilde links von Heinrich. Endgültige Sicherheit gibt es dennoch nicht. Es bleibt unklar, wie groß Heinrich der Löwe tatsächlich war.

Fotos

Verwendete Quellen:

Frank Neidhart Steigerwald: Das Grabmal Heinrichs des Löwen und Mathildes im Dom zu Braunschweig. Eine Studie zur figürlichen Kunst des frühen 13. Jahrhunderts, insbesondere der bildhauerischen. (Braunschweiger Werkstücke 47), Braunschweig 1972.

Mechthild Wiswe: In der Gruft des Braunschweiger Domes. Die letzte Ruhestätte der Welfenfürsten. Hrsg. Evangelisches Dompfarr

Frank Neidhart Steigerwald: Das Grabmal Heinrichs des Löwen und Mathildes im Dom zu Braunschweig. Eine Studie zur figürlichen Kunst des frühen 13. Jahrhunderts, insbesondere der bildhauerischen. (Braunschweiger Werkstücke 47), Braunschweig 1990.

Bericht über die Aufdeckung der Gruft Heinrich des Löwen im Dom zu Braunschweig im Sommer 1935. Von Hermann Hofmeister (1878 – 1936), Landesarchäologe von 1932 bis 1936. In gekürzter Fassung herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Archiv-Verlag und dem Ev. Dompfarramt Braunschweig, mit einem Nachwort von Paul Barz. 1. Auflage 1978, Ev. Dompfarramt, Braunschweig

Der Sankt-Blasius-Dom zu Braunschweig. Seine Geschichte und seine Kunstwerke. Dr. A. Quast, 1975. Domstiftung St. Blasii zu Braunschweig

Dr. Tilmann Schmidt, Die Grablege Heinrichs des Löwen im Dom zu Braunschweig. Braunschweigisches Jahrbuch. Im Auftrage des Braunschweiger Geschichtsvereins herausgegeben von J. König. Der ganzen Reihe Band 55, Braunschweig, 1974.