Verschwundene Kostbarkeiten, Folge 29: die Gördelingerstraße – Fachwerk, Patrizier und Kaufmannshäuser

Nach dem vorherigen Beitrag in dieser Reihe betrachten wir nach der Schützenstraße heute einen weiteren historischen Straßenzug im einstigen Kernbereich der Altstadt: die Gördelingerstraße. Schon ihre Einmündung direkt auf den Altstadtmarkt zeigt: Sie war eine der führenden Adressen im einst bedeutendsten Weichbild des alten Braunschweigs. Sie verläuft in nördliche Richtung mit leichtem Knick bis zur Langen Straße und bildet damit eine wichtige Verkehrsachse für die Erschließung der Innenstadt. Die Mündung auf der Langen Straße ist jedoch ein Ergebnis des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Ursprünglich stieß die Gördelingerstraße auf den Straßenzug Hintern Brüdern und endete hier. Sonst wurde der Straßenverlauf beim Wiederaufbau weitgehend beibehalten.

Der Name der Gördelingerstraße gehört zu den frühesten in der Löwenstadt überlieferten Ortsbezeichnungen. Bereits 1248 erfolgte mit der Erwähnung eines Wicpertus de golingestrate ihre erste indirekte Erwähnung. In den Archivalien wurde sie 1268 Goderingestrate und 1298 als Godelingestrate genannt. Die heutige Bezeichnung ist schließlich seit der Barockzeit üblich. Ob der Straßenname von gordelinge (einer alten Bezeichnung für Gürtelträger) abgeleitet werden kann, ist fraglich. Grund für diese Annahme war in der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts der Bezug zum nahegelegenen Brüdernkloster – Gürtel sind Bestandteile der Kleidung (Habit) der Franziskanermönche. Vermutlich geht der Name jedoch auf eine hier im Mittelalter ansässige Familie der Goderinge oder Godelinge zurück.

Abbild des sozialen Gefüges

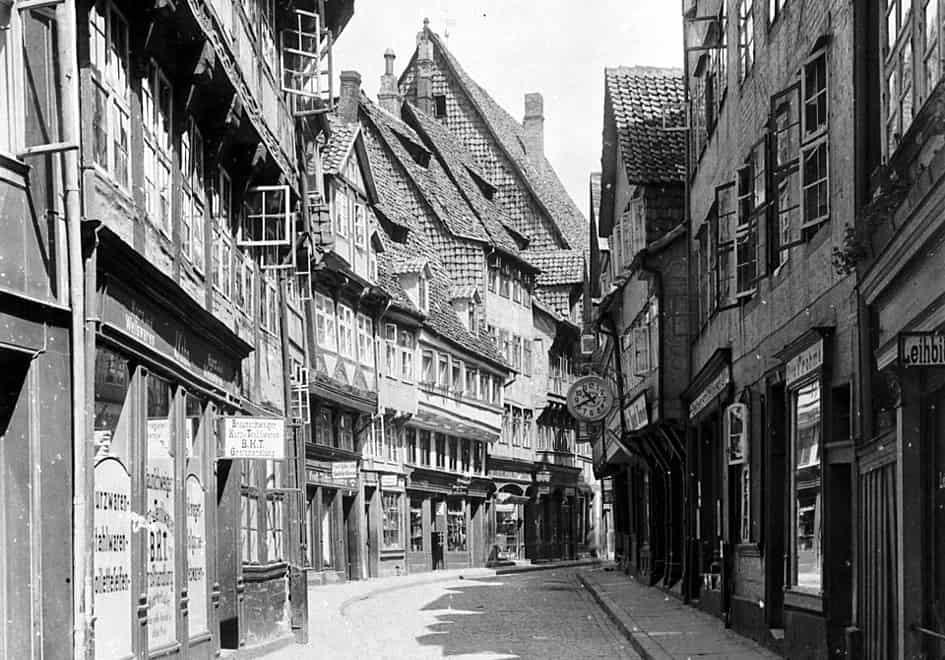

Vor 1944 bildete die Gördelingerstraße ein geschlossenes Ensemble historischer Bürgerhäuser in großer Mannigfaltigkeit. Der Straßenzug bot eine lebendige Abfolge der Baustile von der Gotik bis zum Klassizismus – mit Spitzenwerken des privaten Profanbaus. In der Südhälfte der Straße – in der Nähe zum Altstadtmarkt – standen die großen und aufwendig gestalteten Patrizierhäuser. Ihre steinerne Bausubstanz reichte bisweilen in das 13. Jahrhundert zurück. Im weiteren Verlauf nach Norden folgten ausschließlich Fachwerkhäuser auf kleinteiliger Parzellierung, ein Abbild des sozialen Gefüges in der mittelalterlichen Stadt.

Eines der „kleinen“ Fachwerkgebäude gehörte jedoch zu den bedeutendsten Denkmälern spätmittelalterlicher Holzbaukunst in der Stadt: das Haus Gördelingerstraße 38. Das um 1470 entstandene Bauwerk zeigte ein stark vorkragendes Obergeschoss mit reichen Schnitzereien: figürlich gestaltete Knaggen und Balkenköpfe sowie ein Treppenfries mit Fabelwesen. Tierdarstellungen waren auch an Knaggen und an einem Balkenkopf zu finden, so ein Fuchs mit erbeuteter Gans und ein realistisch dargestellter Hundekopf. Einer der letzten Vertreter des spätgotischen Fachwerks war der stattliche Bau Gördelingerstraße 19. Seine Schwellbalken trugen eine lange Inschrift mit der Datierung in das Jahr 1519 sowie einen Treppenfries. Ein gediegener Spätbarockbau in Fachwerk war das um 1760 errichtete Haus Nr. 22. Um den Eindruck einer echten Symmetrie der mit leicht vorspringendem Mittelbau und Zwerchgiebel gestalteten Front zu erzeugen, spiegelte man die Rokoko-Portalarchitektur des außermittig gelegenen Hauseingangs auf die benachbarte Fensterachse.

Noch in den 1970er Jahren abgetragen

Größtes Privathaus der Gördelingerstraße war das von Strombecksche Haus (Nr. 43), dessen massiver mittelalterlicher Kernbau 1584 einheitlich in Renaissanceformen umgestaltet wurde. Dabei erhielt es ein Obergeschoss in Fachwerk. Von der wiederaufbaufähigen Ruine, die noch in den 1970er Jahren abgetragen wurde, blieb lediglich das prächtige Portal. Es kündet heute denkmalhaft isoliert vom einstigen baukulturellen Reichtum des Quartiers. In unmittelbarer Nachbarschaft dieses Patrizierbaus existierte mit Gördelingerstraße 42 ein weiteres zweigeschossiges Steinhaus mit Fachwerkaufbau und Fassadengestaltung der Zeit um 1550.

Südlicher Nachbar des Strombeckschen Hauses war dagegen ein bedeutender Barockbau des Landbaumeisters Hermann Korb. Der 1714 fertiggestellte Steinbau wurde für den braunschweigischen Postmeister Heinrich Georg Henneberg errichtet. Kennzeichen der klar gegliederten Fassade war ein Balkon mit geschwungenem Gitter. Diese Fassade war für eine Wiederherstellung vorgesehen, bevor sie schließlich ebenfalls verschwand. Auf das Hennebergsche Haus folgte die Bebauung Gördelingerstraße 45/Neue Straße. Sie stellte eine Besonderheit im alten Braunschweig dar: Der langgestreckte Fachwerkbau war im Erdgeschoss zur Neuen Straße (im 18. Jh.: Jungfernstieg) mit einem Pfeiler-Laubengang ausgestattet. Das Bauwerk entstand 1712 für die 1682 eingerichteten Braunschweiger Warenmessen und war Schauplatz diplomatischer Friedensverhandlungen zur Beendigung des Nordischen Krieges. Sie endeten im Jahr 1714 ergebnislos … Der Nachfolgebau von Friedrich Wilhelm Kraemer („Pfeiffer&Schmidt“, 1950–54) nimmt das Motiv des Laubengangs wieder auf.

Das erste Lichtspielhaus der Stadt

Auf der westlichen Straßenseite wurde mit dem Haus Nr. 7 in den 1950er Jahren eine barocke Fassade wiederhergestellt. Die schlichte Front stammt vermutlich ebenfalls von Hermann Korb, die Bogenöffnungen im Erdgeschoss deuten auf die ursprüngliche Nutzung als Messekaufhaus. Die „Messgewölbe“ waren typisch für die großen Handelshäuser im Umfeld des Altstadtmarktes. Die klassizistischen Umbauten der Fassade wurden beim Wiederaufbau rückgängig gemacht, ein Beispiel der „schöpferischen Denkmalpflege“ jener Zeit. Im 19. Jahrhundert diente das Gebäude als Hotel – dort nächtigten 1875 Richard Wagner und seine Gemahlin Cosima zur Aufführung des „Tannhäuser“ in Braunschweig. Ein beachtlicher Spätbarockbau war Gördelingerstraße 48, der 1751 wiederum als Kaufmanns- und Messehaus nach Entwurf von Georg Christoph Sturm errichtet wurde.

Mit Zerstörung, Abbruch und Wiederaufbau verschwand auch die kulturhistorische Tiefe dieser Altstadtstraße. Heute erinnert hier nichts mehr an den Kongress von 1714, an das ehemalige Postkontor im Hennebergschen Haus Nr. 44 oder an das erste Lichtspielhaus in Braunschweig, das 1906 im Eckhaus Gördelingerstraße 45 eröffnet wurde. Auch die einstigen Messehäuser mit ihren charakteristischen Bogenöffnungen muss man heute mit der Lupe suchen.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regelmäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.