Serie zu den Ereignissen im Braunschweiger Land und den Kriegsschauplätzen von 1914–1918.

Nicht nur in Braunschweig, sondern bundesweit stand im Zentrum des Erinnerungsjahres 1913 die Hochzeit von Prinz Ernst August III. von Hannover und Prinzessin Viktoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte von Preußen. Die Ehe versöhnte vor 100 Jahren die Welfen mit den Preußen, die das Königreich Hannover 1866 annektiert hatten.

Die glanzvolle Hochzeit im Berliner Schloss am 24. Mai 1913 war ein herausragendes gesellschaftliches Ereignis, das den europäischen Hochadel am “Vorabend” der Katastrophe von 1914, dem Beginn Ersten Weltkriegs, noch einmal zusammenführte. Die Teilnahme des russischen Zaren Nikolaus II. sowie des englischen Königs Georg V. verlieh der Hochzeitsfeier politische Signalwirkung: Trotz des Rüstungswettlaufs der europäischen Mächte, schien Frieden möglich zu sein.

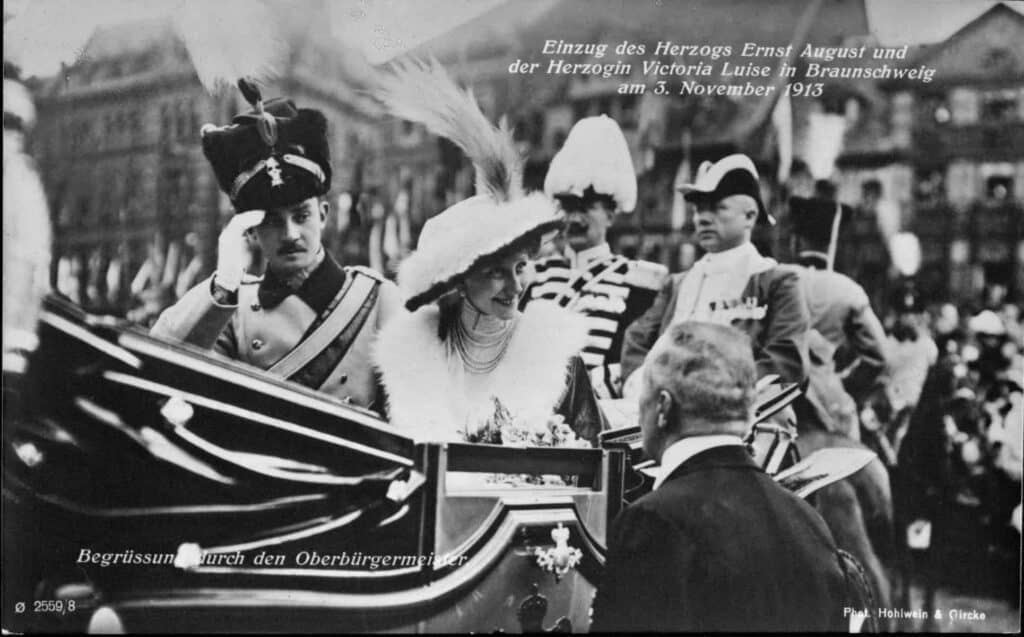

Als das Herzogspaar im November 1913 unter dem Jubel großer Teile der Bevölkerung der Stadt und des Landes in das Braunschweiger Schloss einzog, befand sich das Land in einer Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs. Zu den Säulen der Industrialisierung gehörten die Konservenindustrie, der Anlagenbau für Mühlen und Konservenfabriken, die Jutespinnereien, die Bürotechnik und – wie man heute sagen würde, die Mobilitätstechnik – mit Signalbau sowie Fahrzeugbau und hier besonders den Büssing-Werken.

Die Menschen blickten optimistisch ins neue Jahr 1914, auch wenn das Pulverfass am Balkan leicht entzündbar war, und die Rüstungspolitik die Kriegsgefahr steigerte. Am 18. März 1914 gab es erst noch einmal Grund zur Freude bei den herzogstreuen Braunschweigern im Land: Der Thronfolger Prinz Ernst August wurde geboren. Die Taufe am 9. Mai 1914 im Braunschweiger Dom wurde zum letzten glanzvollen Fürstenfest vor dem Krieg im Braunschweiger Land, an dem mit Wilhelm II. und Auguste Viktoria auch das Kaiserpaar teilnahm.

Nach Empfängen und Festen im Braunschweiger Land, die sich über Wochen hinzogen, nahm die Feierstimmung ein jähes Ende. Am 28. Juni 1914 waren der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajewo von einem Attentäter erschossen worden. Für Österreich bot sich die Gelegenheit, den lange schwelenden Konflikt mit Serbien eskalieren zu lassen. Am 24. Juli 1914 schrieb der „Allgemeine Anzeiger – Verbreiteteste Braunschweiger Zeitung” unter der Überschrift “Bitterernste Stunden – Österreich stellt scharfe Forderungen an Serbien – Antwort bis Sonnabend 6 Uhr – Der Krieg steht vor der Tür”. Am 28. Juli 1914 erklärte Österreich Serbien den Krieg.

„Am 31. Juli 1914 war’s nicht nur heißes Wetter, sondern auch schwüle Stimmung in allen Herzen. Krieg? Gibt es Krieg? Dann geschah es, daß zwischen 5 und 6 Uhr ein Trupp Husaren mit einem Leutnant und einem Trompeter durch die Straßen ritt. An den Ecken und auf den Plätzen machten sie Halt. Vom Kohlmarkt aus marschierte in festem Schritt ein Halbzug vom Infanterie-Regiment Nr. 92, geführt von einem Leutnant. Auch sie machten an den Straßenkreuzungen Halt, traten um ihren Offizier, kurzer Trommelwirbel, und dieselben Worte ertönen: Erklärung des Kriegszustandes”, ist im Sammelband „Die Braunschweiger im Weltkrieg 1914 – 1918” zu lesen, eine Sammlung von Kriegs- und Erlebnisberichten, die vom Braunschweigischen Landesverein für Heimatschutz im Herzogtum Braunschweig herausgegeben worden war.

Am folgenden Tag, dem 1. August, erschien eine Sonderausgabe der Braunschweigischen Anzeigen mit nur einer Nachricht in riesigen Lettern: “Deutschland macht mobil. Die Mobilmachung ist ausgesprochen, der erste Mobilmachungstag ist der 2. August 1914.

Dann ging es „Schlag auf Schlag”. Am 1. August erklärte Deutschland, mit Österreich verbündet, Russland den Krieg, am 3. August Frankreich. England hielt sich erst einmal zurück, doch als deutsche Truppen am 4. August 1914 völkerrechtswidrig in das neutrale Belgien einmarschierten, trat auch England in den Krieg ein. Der europäische Kontinent „brannte”.

Deutschland stand zusammen mit den Österreichern gegen die Dreierkoalition Russland, Frankreich und England in einem Krieg, für den sich alle Mächte aufgerüstet hatten. In Deutschland hatten selbst die Sekttrinker durch eine Steuer über Jahre zum Aufbau der kaiserlichen Flotte ihren Anteil geleistet, die die Seeherrschaft des Reichs gewährleisten sollten. Eine Steuer, die wir heute noch zahlen, obwohl die kaiserliche Marine längst auf dem Schrotthaufen der Geschichte gelandet ist.

Die Kriegsbegeisterung ergriff den größten Teil der Bevölkerung, der von der „gerechten Sache” überzeugt war. Reservisten wurden eingezogen. Die Kriegsfreiwilligen stürmten die Meldestellen. In einem zeitgenössischen Bericht ist zu lesen: „Es gab ein lebensgefährliches Gedränge vor den Kasernentoren. Am Fallerslebertore und in der Korfesstraße gab’s in manchen Stunden kein Durchkommen.”

Der Kaiser erklärte: „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!” und die Soldaten, die in den Kampf zogen, schworen: „Mit Herz und Hand für’s Vaterland.” An den Standorten im Braunschweiger Land wurden – wie in ganz Deutschland – die Truppen verladen, um sie an die Front zu bringen. Das Braunschweiger Infanterieregiment 92 sowie der Stab und die 3. Eskadron der Braunschweiger Husaren Nr. 17 bildeten zusammen mit dem 2. Hannoverschen Infanterieregiment Nr. 77 (Standort Celle) die 40. Infanterie-Brigade, die zu Kriegsbeginn an der Westfront eingesetzt wurde.

Daheim ließ Herzog Ernst August am 6. August 1914 durch Extrablatt der Neuesten Nachrichten das Volk wissen, dass er für die Zeit seiner Abwesenheit die Amtsgeschäfte der Herzogin übertrug: „Von Gottes Gnaden, Wir, Ernst August, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg usw., fügen hiermit zu wissen, daß wir uns bewogen gefunden haben, für die Zeit Unserer Abwesenheit im Kriegsfalle oder sonstiger Behinderung Unsere vielgeliebte Gemahlin Viktoria Luise, Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg, Prinzessin von Preußen, Königliche Hoheit, zu Unserem Stellvertreter der Regierung des Herzogtums zu ernennen?”

Während in der Heimat die Zeitungen Siegesmeldungen verkündeten, begann an der Front das große Sterben. Der erste gefallene Braunschweiger war Leutnant Diekmann, so berichtet „Die Braunschweiger im Weltkrieg 1914 – 1918”. Er diente im 14. Ulanenregiment. Auf Patrouille bei Réméréville traf ein tödlicher Säbelhieb eines Franzosen ihn in den Hals.

In die erste große Schlacht, so schrieb ein Braunschweiger Soldat in seinem Tagebuch, sei seine Einheit bei Roselies in Belgien verwickelt worden: 40 Offiziere und 100 Soldaten starben. „Furchtbar war die Nacht. Nun kam der Tag. Wir haben auch Verluste. Wilhelm Becker ist drei Mal verwundet worden, hofft aber, daß er durchkommt. Hier sieht es furchtbar aus.”

Und im Brief eines jungen Braunschweiger Kriegsfreiwilligen vom 14. November 1914 heißt es: „Vorgestern früh um 4 Uhr begann ein furchtbarer Kanonendonner. 128 Geschütze standen uns gegenüber … unzählige Granaten platzten neben mir. Den ganzen Tag ging es so weiter. Tote und Verwundete wurden gebracht. Die Gräben waren alle zerschossen. Die ganze Nacht durch währte der Kampf. Immer kam neue Munition. Wir erkannten im Hintergrund dunkle Gestalten. Gruppenweise wie sie kamen, fielen sie. Die ganze Fläche war mit Haufen von Toten bedeckt. Während des Kampfes drohte ein Franzose, weil ich so hoch saß, mit dem Gewehr. Er wollte schießen , aber meine Kugel traf ihn mitten ins Gesicht. Nachher kam ein Unteroffizier zu mir, dem zeigte ich unsere Arbeit.”

Die Folgen des Krieges wurden auch in der Heimat immer deutlicher spürbar. In den Zeitungen häuften sich die Todesanzeigen mit dem Eisernen Kreuz und fast immer mit dem einleitenden Satz: „Den Heldentod für das Vaterland …”.

Die Zivilbevölkerung litt unter einem allgemeinen Mangel. Lebensmittel und Kleidung beispielswiese gab es nur noch gegen Bezugsscheine und Marken. In den Fabriken und im öffentlichen Leben nahmen Frauen die Stellen der Männer ein, die sich an der Front befanden. Gut 400 Betriebe im Braunschweiger Land hatten auf Kriegsproduktion umgestellt. Büssing lieferte nicht nur Lastwagen, sondern auch schwere Zugmaschinen und Panzerwagen an die Front. Wird fortgesetzt

Ausstellung

Zur Erinnerung an die Taufe des Thronfolgers Ernst August zeigt das Schlossmuseum vom 10. Mai 2014 bis zum 4. Januar 2015 die Sonderausstellung “Fürstentaufe – Familientradition”, die auch die Taufgeschichten anderer Braunschweiger Familien aufzeigt. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr, montags geschlossen.