Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 7: Das 1395 erstmals genannte Altewiekrathaus ist durch Zeichnungen des Kupferstechers Anton August Beck in seinem Zustand um 1750 bildlich überliefert. Es zeigte sich als pittoresker, weitgehend aus Fachwerk errichteter Baukomplex.

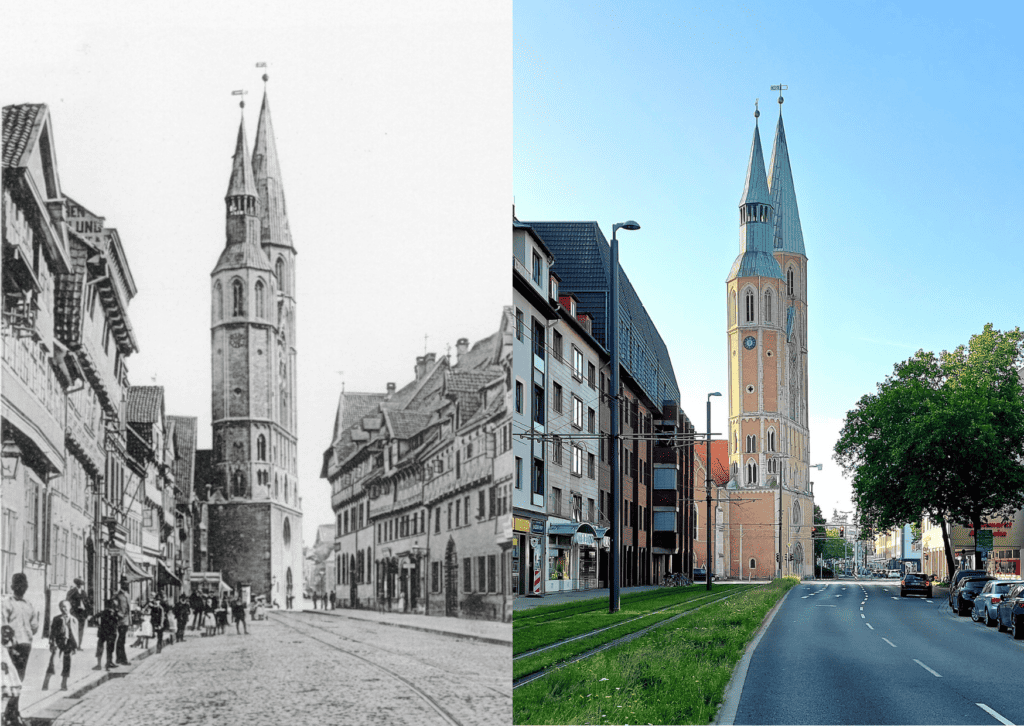

Seit den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges und dem verkehrsgerechten Ausbau der Innenstadt Braunschweigs ist der Charakter des Aegidienmarkts als historischer Marktplatz nicht mehr sichtbar. Noch immer dominiert die gotische Aegidienkirche mit ihrem gewaltigen Satteldach das alte Zentrum der mittelalterlichen Teilstadt Altewiek. Der Platz ist jedoch von vier Fahrspuren und einer Straßenbahntrasse in zwei ungleiche Bereiche geteilt. Mit der 2016/17 erfolgten Neugestaltung konnte die Situation immerhin gemildert werden – zuvor konnte der einstige Markt von Fußgängern nicht einmal überquert werden.

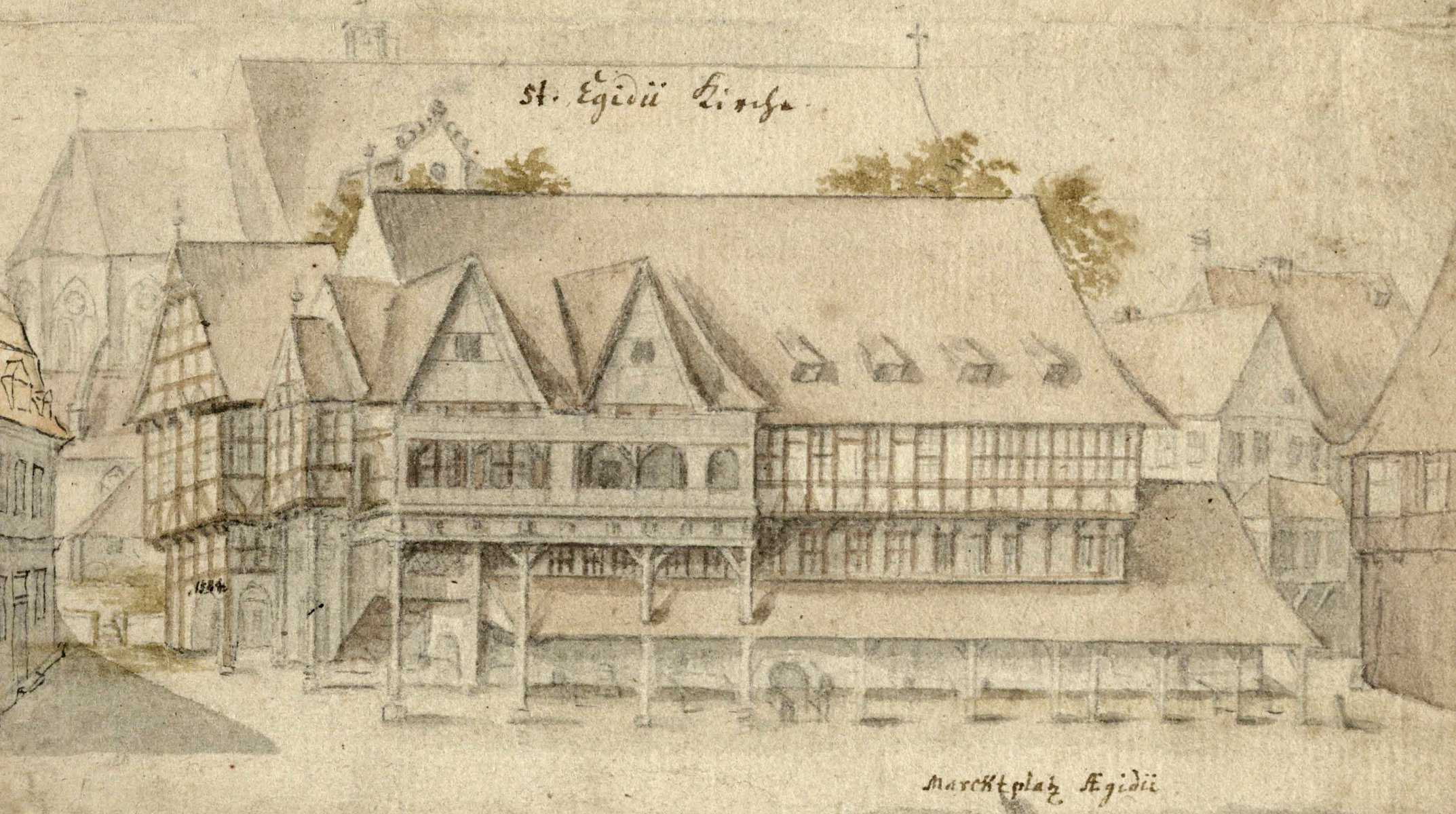

Vor der wuchtig aufragenden Nordfassade von St. Aegidien stand einst das mittelalterliche Rathaus für das Weichbild Altewiek. Diese Teilstadt umfasste das Quartier um den eigenständigen Klosterbezirk von St. Aegidien und das heutige Magniviertel. Das 1395 erstmals genannte Altewiekrathaus ist durch Zeichnungen des Kupferstechers Anton August Beck in seinem Zustand um 1750 bildlich überliefert. Es zeigte sich als pittoresker, weitgehend aus Fachwerk errichteter Baukomplex.

1752 abgebrochen

Er bestand aus einem Erd- und Zwischengeschoss sowie einem höheren und zu den Platzseiten hin vorkragendem oberen Stockwerk. Das Rathaus gliederte sich in einen langgestreckten Hauptbau und einen zurückspringenden, kurzen Gebäudeteil an der Ostseite. Zum Aegidienmarkt hin existierte eine hölzerne Laube mit zwei Zwerchhäusern. An der Rückseite zeigten sich Unter- und Zwischengeschoss des Hauptgebäudes in massiver Bauweise. Vermutlich war hier ein Teil der ursprünglichen Klostermauer in den spätmittelalterlichen Rathausbau einbezogen. Ein hölzerner Laubengang mit Vordach an der Platzfront diente für den Marktbetrieb.

Die Darstellungen Becks sind mit Jahreszahlen versehen: Demnach stammte der Hauptteil vermutlich von 1464, während der ostseitige Fachwerk-Anbau mit den Datierungen 1500 und 1524 versehen war. Letzterer diente vermutlich im Obergeschoss als Ratsstube. Der Fachwerkbau des Altewiekrathauses verdeutlicht die geringere wirtschaftliche Bedeutung des Weichbildes gegenüber Altstadt, Hagen und Neustadt im Spätmittelalter. Er wurde 1752 abgebrochen.

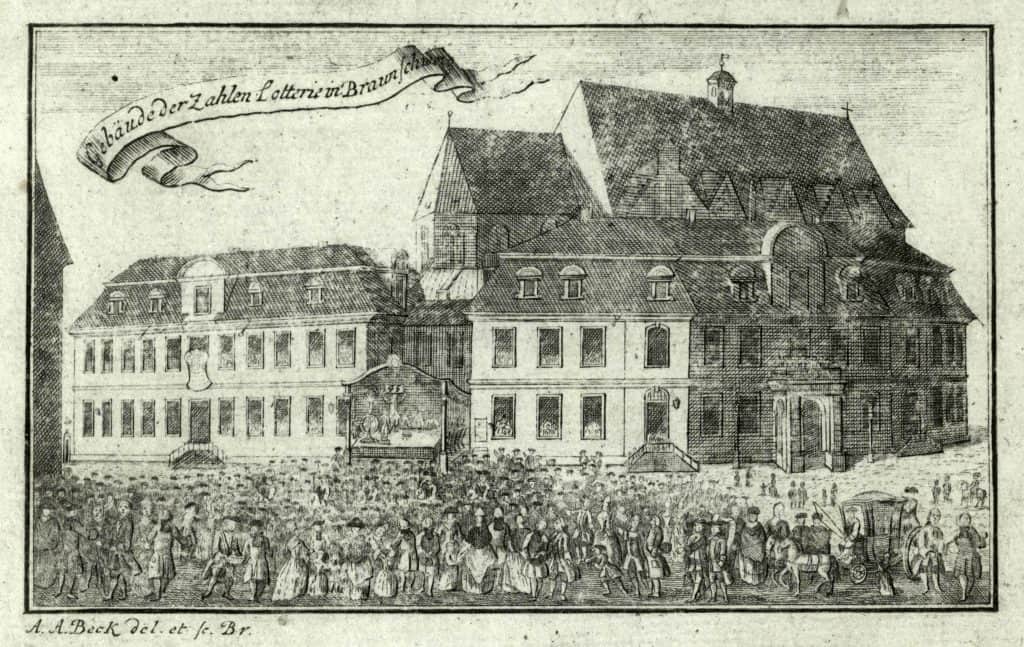

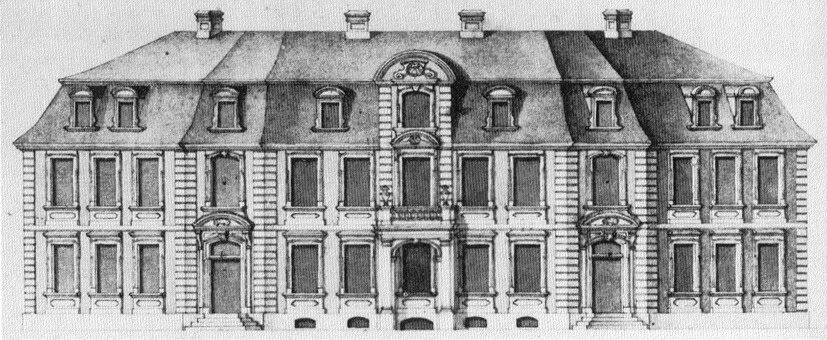

Als Nachfolgebau dieses mittelalterlichen Rathauses entstand 1754 ein stattlicher Spätbarockbau: der Altewiekkeller. Das palaisartige Gebäude ist 1754 nach einem Entwurf von Georg Christoph Sturm als zweigeschossiger Fachwerkbau errichtet worden. Das elegante 13-achsige Gebäude mit gewalmtem Mansardendach war mit seiner zweifach abgeknickten Hauptfront symmetrisch ausgebildet und damit geschickt in den Platzraum vor der Aegidienkirche eingefügt. Der fünfachsige Mittelteil der Front war durch einen in Stein ausgeführten rundbogigen Portalvorbau mit Freitreppe und Altan (Austritt im Obergeschoss) betont. Eine weitere Hervorhebung der Mittelachse erfolgte durch ein Zwerchhaus mit Segmentgiebel.

Die an den Knickstellen der Fassade angrenzenden Fensterachsen waren als flache Vorsprünge (Risalite) mit Nebeneingängen und stichbogigen Fensteröffnungen gestaltet. Im Übrigen war die Front mit Rechteckfenstern und Gesimsprofilen schlicht ausgebildet, wobei das Fachwerk in zeittypischer Manier über Fachwerk und Gefache hinweg wohl einfarbig gestrichen war. Möglicherweise existierte eine aufgemalte Architekturgliederung, wie sie der Entwurf Sturms zeigt.

Der Barockbaumeister Georg Christoph Sturm war Sohn des berühmten Architekturtheoretikers Leonhard Christoph Sturm und überwiegend in Braunschweig tätig. Neben Entwürfen für öffentliche Gebäude schuf er hier insgesamt 72 Bürgerhäuser – von ihnen sind heute lediglich sechs erhalten.

„Neue Schänke“ im Aegidienkeller

Der Aegidienkeller diente als Gasthof (Neue Schänke) und ging als Sterbeort Gotthold Ephraim Lessings in die Geschichte ein: Der Dichter verschied hier in seiner Braunschweiger Wohnung am 15. Februar 1781 nach längerer Krankheit.

Im Osten des Altewiekkellers stand ein weiterer, gleichzeitig errichteter und von Sturm konzipierter Barockfachwerkbau: das Lotteriehaus. Ein Kupferstich Becks aus dem Jahr 1771 zeigt den Menschenauflauf auf dem Aegidienmarkt während einer Ziehung, die auf einer Bühne zwischen den beiden Gebäuden stattfand. Mit der unter Herzog Karl I. initiierten Zahlenlotterie sollten die maroden Staatsfinanzen aufgebessert werden.

Noch im März 1945 fiel mit der Bebauung des Aegidienmarkts auch der Aegidienkeller dem Luftkrieg zum Opfer. Anfängliche Planungen für einen Wiederaufbau konnten auch aufgrund der weiteren Verkehrsplanungen nicht umgesetzt werden. 1976 errichtete man vor St. Aegidien einen Neubau für die Kirchengemeinde mit Bauteilen des zuvor an der Wallstraße abgetragenen Leisewitzhauses.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.