Braunschweigs skurrile Ecken und andere Merkwürdigkeiten, Folge 13: Dort wo einst Lessings Sterbehaus stand, steht jetzt das von Leisewitz.

Vom Tod seiner Frau und seines Sohnes erholte sich Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) nicht mehr. Er kehrte als gebrochener Mann nach Braunschweig zurück, kam bei einem befreundeten Weinhändler in dessen Haus an der Aegidienkirche unter und starb dort. Dabei hatte sein Lebensabschnitt in Braunschweig so verheißungsvoll begonnen. Er stand im Mittelpunkt des Braunschweiger Dichter- und Gelehrtenkreises. Aber nach dem Tod von Frau und Kind ließ sich Lessing gehen. Er war gesundheitlich bereits schwer angeschlagen. Überliefert ist die Einschätzung, dass er im Grunde genommen nur noch zum Sterben nach Braunschweig zurückkehrte.

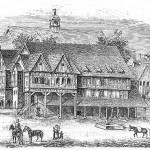

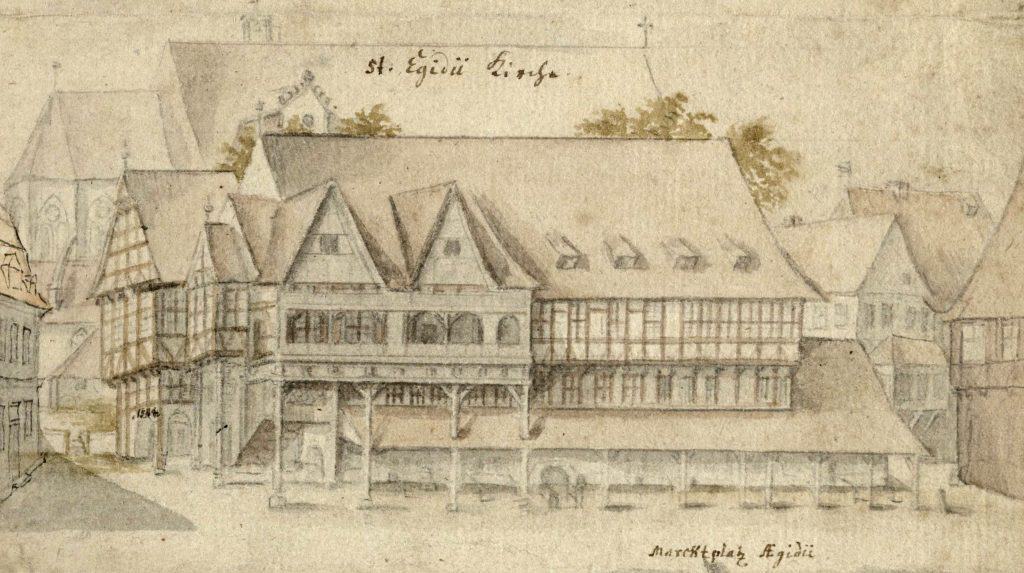

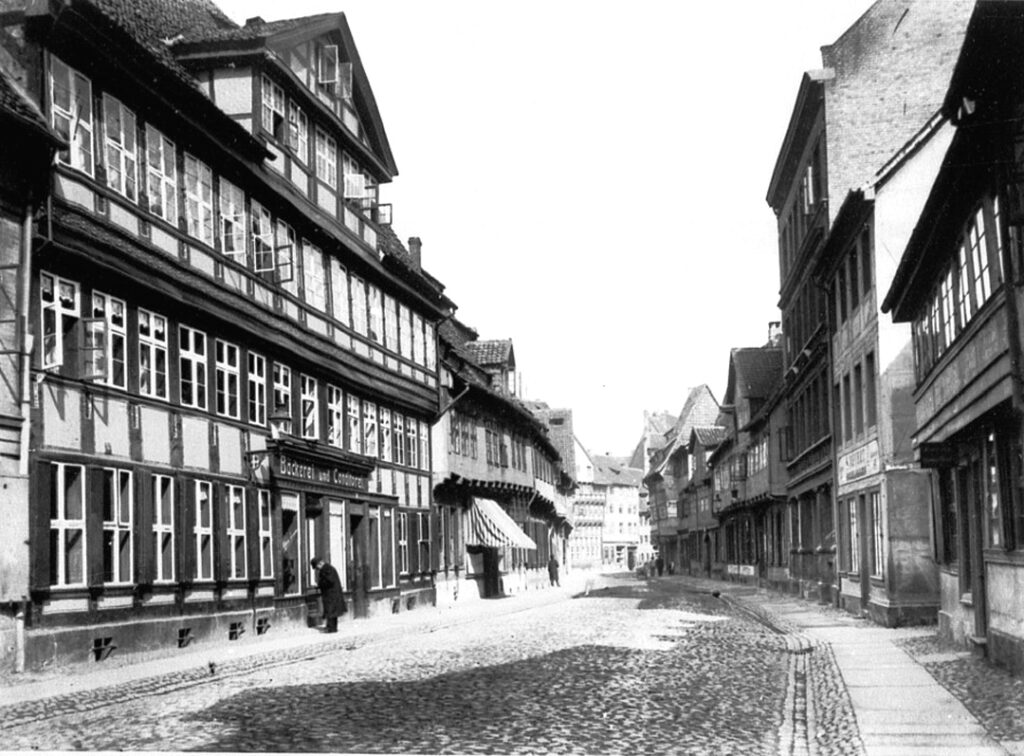

Skurril ist vor allem aber die Geschichte von Lessings Sterbehaus, in dem er sich kurz vor seinem Ende noch eine Wohnung gemietet hatte. Ursprünglich stand dort in unmittelbarer Nähe der Aegidienkirche das Rathaus des Altewiek. Es wurde aber 1745 abgerissen. Für besagten mit Lessing befreundeten Weinhändler mit Namen Angott errichtete Hofbaumeister Georg Christoph Sturm genau an dieser Stelle ein neues Haus. Es stand dort fast zwei Jahrhunderte, ehe es schließlich beim schweren Bombenangriff 1944 ein Opfer der Flammen wurde.

Erst 1976 wurde die Kriegslücke wieder geschlossen. Dort, wo einst Lessings Sterbehaus gestanden hatte, wurde nun tatsächlich das Sterbehaus eines anderen Schriftstellers wieder aufgebaut – nämlich das Sterbehaus von Johann Anton Leisewitz (1788–1806). Es hatte zunächst an der Wallstraße gestanden. Weil dort aber ein neues Parkhaus gebaut werden sollte, musste das Leisewitz-Haus weichen und wurde verpflanzt. Wer es nicht weiß, denkt natürlich, dass das Haus Aegidienmarkt Nr. 12 seit jeher dort gestanden hätte.

Als Lessing nach Braunschweig kam, strotzte er vor Selbstvertrauen. Dabei war das Verhältnis zu seinem obersten Dienstherren, Herzog Carl I., durchaus gespannt. Seit dem 7. Mai 1770 war Lessing Leiter der Wolfenbütteler Bibliothek und erhielt anfänglich ein Jahressalär von 200 Talern, das dann auf 600 Taler und schließlich auf 1000 angehoben wurde. Noch aus seiner Hamburger Zeit hatte der Aufklärer und Dramaturg mit Schulden zu kämpfen. Er äußerte selbst einmal, dass die 600 Taler durchaus angemessen seien. Dennoch drohte Lessing mit dem Verlassen des Herzogtums, sollte ihm nicht mehr Geld bewilligt werden. Erbprinz Carl Wilhelm Ferdinand setzte sich schließlich bei seinem Vater für Lessing ein.

1776 beglich Lessing die Rechnung eines Wolfenbütteler Weinhändlers in Höhe von 70 Talern. Eine derartige Summe ließ nicht gerade auf bescheidene Lebensverhältnisse schließen. Aber auch seine Eltern und seine Schwester unterstützte Lessing jährlich mit 125 Talern. Seine langjährige Verlobte, die Witwe Eva König, hatte zudem das Erbe ihres Mannes, eine Seidenfabrik, in Wien verkauft, so dass einer Hochzeit am 8. Oktober 1776 nichts mehr im Wege stand. Das Paar bezog ein ehemaliges Hofbeamtenhaus direkt neben der Bibliothek in Wolfenbüttel. Doch das Glück währte nur kurze Zeit. Zu Weihnachten wurde Sohn Traugott geboren und starb wenige Stunden nach der Geburt, Eva an den Folgen des Kindbettfiebers schließlich am 10. Januar 1778 ebenfalls.

Es folgte für Gotthold Ephraim Lessing eine trostlose Zeit. Im Sterbezimmer seiner Frau schrieb er seinen weltberühmten Roman „Nathan der Weise“, der 1779 vollendet war. Doch die Erinnerungen an das Erlebte trieben ihn immer wieder nach Braunschweig, wo er sich die Wohnung im Haus des Weinhändlers Johann Hermann Angott gemietet hatte

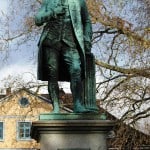

Beigesetzt wurde Lessing auf dem Magnifriedhof an der Stadthalle. Der Verleger Johann Heinrich Campe ließ 1793 einen einfachen Stein mit Namen und Sterbedatum setzen. In den folgenden Jahren geriet das Grab in Vergessenheit. 1833 entdeckte es der Privatgelehrte Carl Schiller durch die Hilfe eines Totengräbers wieder. Mitte des 19. Jahrhunderts entwarf der Bildhauer Ernst Rietschel, dem wir auch die Quadriga auf dem Residenzschloss verdanken, ein Lessing-Denkmal, das von Georg Howaldt gegossen wurde.

Die 2,60 m große Bronzefigur wurde am heutigen Lessingplatz am 29. September 1853 aufgestellt, unweit des im Krieg zerstörten Sterbehauses. Übrigens handelt es sich bei dem Lessing-Denkmal um das erste menschliche Denkmal in unserer Stadt, das älteste überhaupt dürfte der um 1166 aufgestellte Burglöwe sein. 1874 wurde das heutige Grabmal Lessings mit einem Reliefporträt von Friedrich Lilly und Theodor Strümpell aufgestellt. Lessing wird so angemessen gewürdigt. Er ist einer der größten Söhne unserer Stadt.

Fotos