Braunschweigs Plätze, Folge 15: Der heutige Platz der Deutschen Einheit verlor in den Nachkriegsjahrzehnten wertvolle historische Bausubstanz.

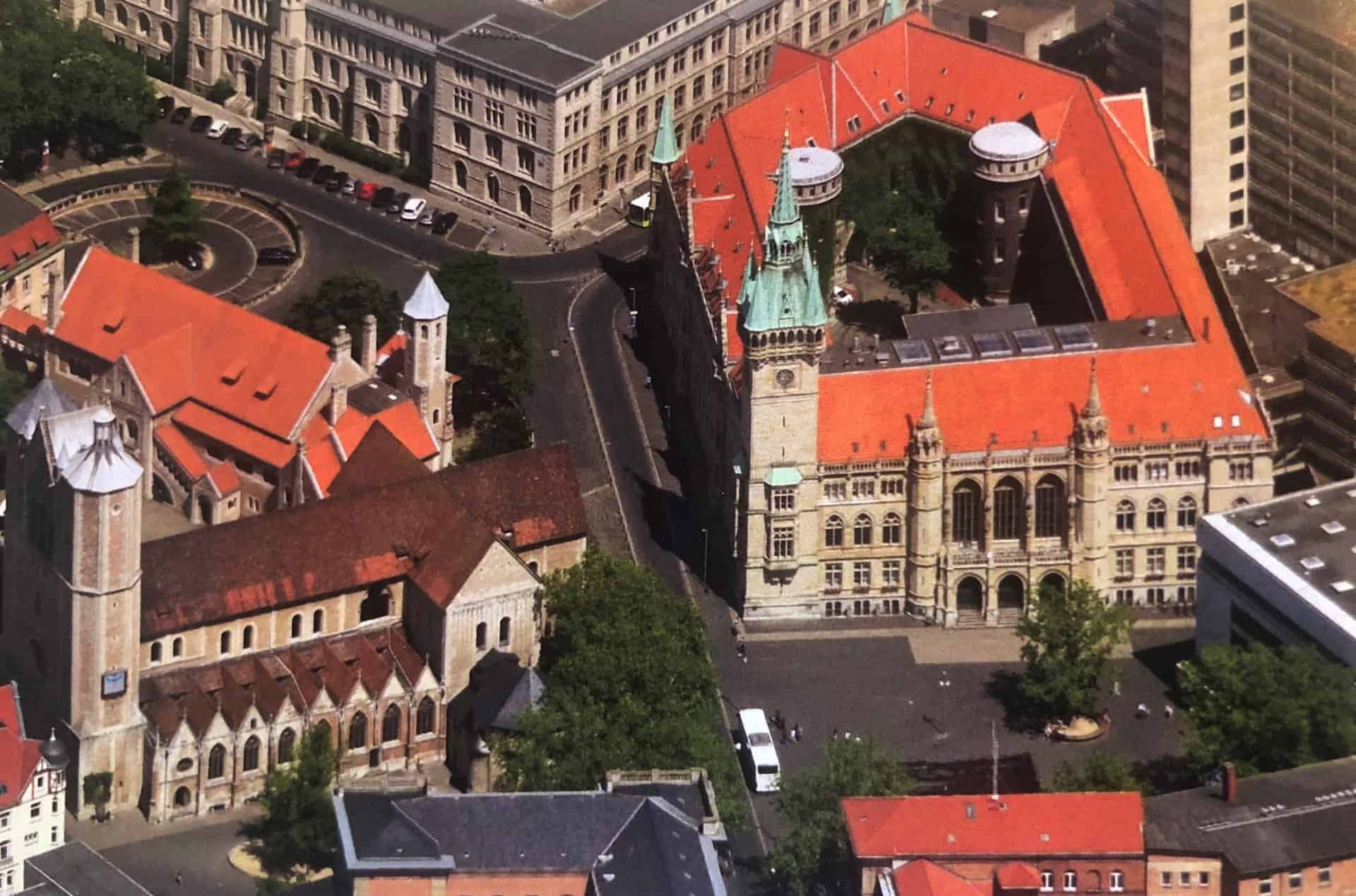

Der Platz der Deutschen Einheit ist ein zentraler Knotenpunkt auf dem von Stadtplaner Walter Ackers so genannten „Weg der schönen Plätze“ durch Braunschweig, der vom Altstadtmarkt bis zum Herzog Anton Ulrich-Museum führt. Unvergessen sind die historischen Bilder nach dem Mauerfall am 10. November 1989, als dort noch unzählige Trabis parken durften und unzählige DDR-Bürger ihr Begrüßungsgeld im Rathaus empfangen wollten. Seither hat sich dort viel verändert: Der Platz wurde umbenannt in Platz der Deutschen Einheit, ein Stück der ehemaligen Berliner Mauer wurde zur Erinnerung an die deutsche Teilung aufgestellt und 1999 gelang eine erhebliche städtebauliche Aufwertung mit neuer Pflasterung und Wasserspielen. Geblieben ist aber natürlich das wunderschöne Portal des Rathauses, das immer wieder Kulisse für Hochzeitsfotos ist. Schöner geht es ja kaum.

Sensibilität für Denkmalschutz fehlte

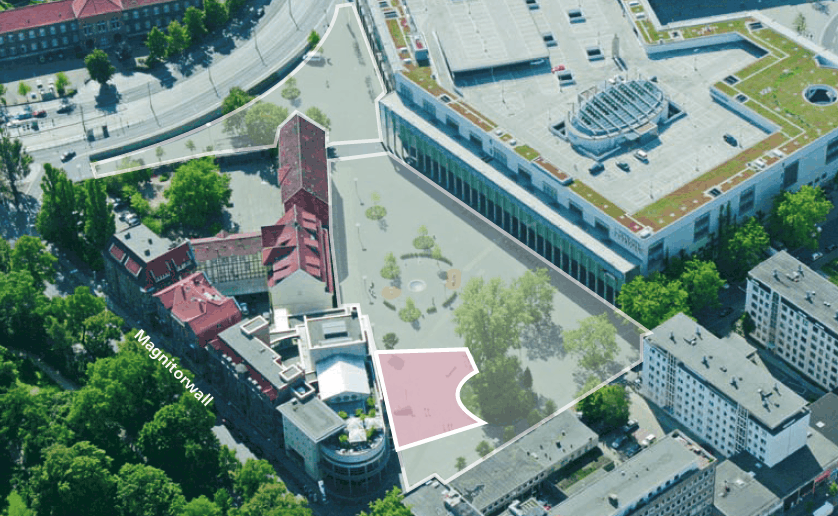

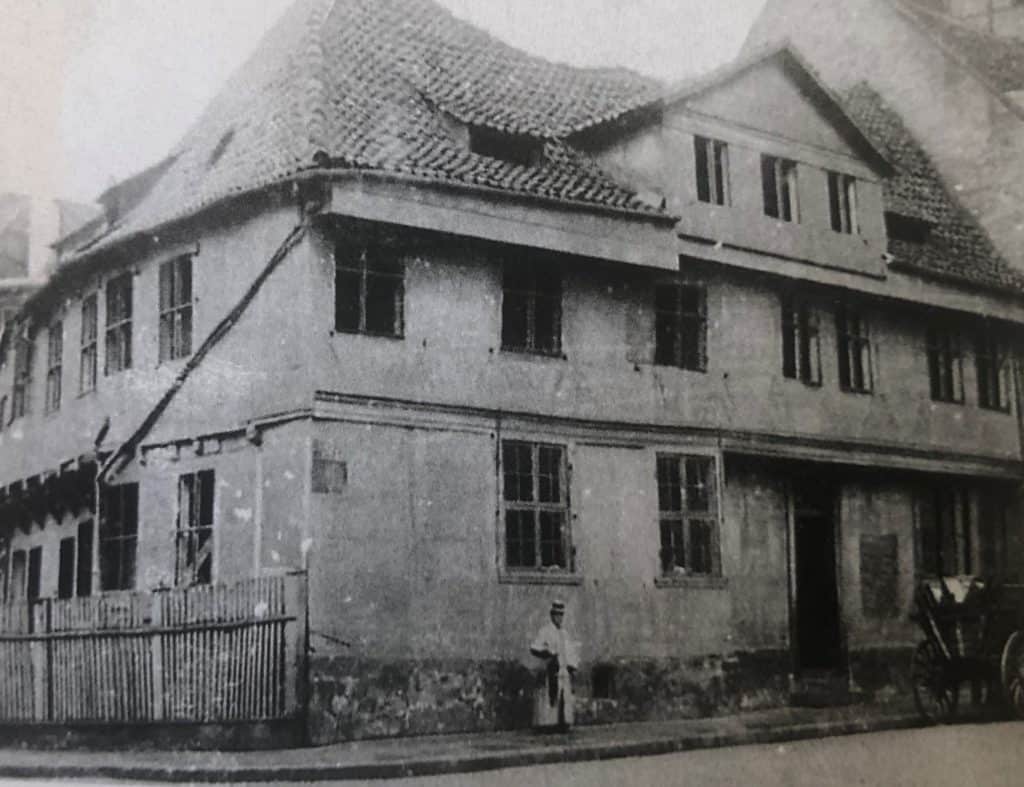

Der Platz könnte natürlich noch viel prächtiger sein, wenn die Sensibilität für Denkmalschutz schon in den Jahren nach dem Krieg einen so erfreulichen Stellenwert wie heute gehabt hätte. „In den Nachkriegsjahrzehnten kam es zum Abbruch historischer Bausubstanz am Domplatz und am Langen Hof. Für eine Erweiterung des Landgerichts (1956) wurde ein 1717 errichteter Fachwerkbau beseitigt, während das markante Dompfarrhaus und die anschließende Bebauung 1967 für den Bau des Centrums am Dom weichen musste. Damit kam es zu empfindlichen Eingriffen in dieses weitgehend von Kriegsereignissen verschonte Quartier mit seinem bedeutenden Ensemble der Architektur des 19. Jahrhunderts“, schreibt Bauhistoriker und Stadtteilheimatpfleger Elmar Arnhold in seinem Buch „Braunschweiger Plätze in Geschichte und Gegenwart“, das die Basis für diese Löwen-Serie bildet.

Aufstieg empfehlenswert

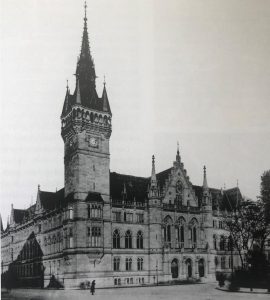

Beherrschendes Bauwerk auf dem Platz der Deutschen Einheit ist das nach Entwürfen des Stadtbaurats Winter errichtete neugotische Rathaus (1900). „Sein nach Vorbildern flämischer Bauten des Spätmittelalters gestalteter Turm markiert den Stadtmittelpunkt und ist eine Dominante, die in den Burgplatz, den Ruhäutchenplatz sowie in die Münzstraße wirkt“, erläutert Arnhold. Für das Rathaus mussten der seinerzeitige Kleine Mosthof weichen. Vor der Hauptfront des Rathauses entstand so die platzartige Aufweitung des Langen Hofes, dem heutigen Platz der Deutschen Einheit. Der Aufstieg auf den 61 Meter hohen Turm mit 161 Stufen ist übrigens von montags bis freitags von 9–15 Uhr möglich und außerordentlich empfehlenswert.

Das Rathaus ist das sichtbare Zeichen städtischer Selbstverwaltung und in diesem Sinne für die Altstadt urkundlich schon vor 1253 belegt. Der neugotische Bau wurde 1900 fertiggestellt. Der bis zum Krieg giebelgekrönte Eingangsteil ist mit reichen Maßwerkfenstern geziert. Die vier die großen Fenster umrahmenden Figuren stellen die Bereiche Wissenschaft, Kunst, Handwerk und Handel dar.

Neues Stadtbild nach 1870

In den späten 1870er Jahren war mit dem Durchbruch der Münzstraße ein völlig neues Stadtbild entstanden. Der neue Straßenzug mündete vor der Front der ehemaligen Dompropstei auf den Wilhelmplatz und erhielt eine Fortsetzung in Richtung Ruhfäutchenplatz. Nach Abbruch der Propstei im Jahr 1879 entstanden an ihrer Stelle die Polizeidirektion und das Landgericht im Stil der Neorenaissance.

Der Wilhelmplatz wurde 1956 in Domplatz umbenannt. Der Vorplatz des Erweiterungsbaus des Landgerichts heißt seit 2012 Fritz-Bauer-Platz. Er ist dem Juristen gewidmet, der als hessischer Generalstaatsanwalt vehement dafür kämpfte, Nazi-Verbrecher aufzuspüren, um ihnen den Prozess zu machen. Einer seiner ersten Fälle als Generalstaatsanwalt in Braunschweig machte ihn auch außerhalb Deutschlands bekannt: 1952 war er der Ankläger im sogenannten Remer-Prozess.

Fakten:

Braunschweiger Plätze in Geschichte und Gegenwart

128 Seiten

Herausgeber: Richard Borek Stiftung

Autor, Inhalt und Gestaltung: Elmar Arnhold

Herstellung: Druckerei Häuser KG, Köln

ISBN 978–3‑9823115–0‑0

Preis: 12,90 Euro