Die kulturgeschichtliche Tradition des Weihnachtsfestes reicht bis in das vierte Jahrhundert zurück.

Die Weihnachtstage sind die jüngsten und umstrittensten, aber zugleich auch die historisch interessantesten sowie emotionalsten unter den christlichen Feiertagen. Weihnachten, das Fest des Friedens und der Liebe war nach Inhalt und Ausführung jahrhundertelang Gegenstand theologischer und ideologischer Kontroversen. Anders etwa als das Osterfest. Dieses wurde als Gedenken an Jesu Auferstehung schon im Urchristentum begangen. Das kirchliche Geburtsfest Jesu Christi am 25. Dezember ist im späteren 4. Jahrhundert zunächst in Rom begangen worden und hat sich nur sehr langsam durchgesetzt.

Die kulturgeschichtliche Tradition des Weihnachtsfestes in Braunschweig bewegt sich im Rahmen der deutschen Weihnachtsgeschichte. In der Frühzeit des Festes blieben die Gabentische der Kinder noch recht bescheiden: Äpfel, Nüsse, Pfeffernüsse und die begehrten Bratjenkerls. Das waren Figuren aus Dörrobst, die eine Braunschweiger Spezialität darstellten und vielfach auch den Weihnachtsbaum schmückten. Und es gab natürlich den berühmten Honigkuchen. Schon 1617 bestand in Braunschweig eine Honigkuchenbäckerei. Bei den Spielsachen handelte es sich im 19. Jahrhundert oft um selbstgebasteltes Spielzeug, obwohl in Braunschweig nachweislich auch schon 1806 Spielzeug in Anzeigen zum Kauf angeboten worden waren.

Erste Weihnachtsgeschenke vom Herzog

Von Herzog Ludwig Rudolf wissen wir aus Tagebuchaufzeichnungen aus dem Jahr 1701 von ersten Weihnachtsgeschenken. Auch dürfte der geschmückte und mit Kerzen erleuchtete Weihnachtsbaum noch gefehlt haben. In der Stadt Braunschweig ist der traditionelle Weihnachtsbaum erstmals 1810 nachweisbar, jedoch liefern die Braunschweigischen Anzeigen bereits Anfang Dezember 1790 erste Hinweise auf diesen Brauch. In einer Anzeige wurden damals „einige Kiepen Hohen Buchsbaum zu Weihnachtsbäumen für Kinder zu gebrauchen“ angeboten.

lm deutschen Sprachraum wurde erst im Jahr 813, durch eine Mainzer Synode die Feier von Christi Geburt am 25. Dezember zum allgemeinen kirchlichen Feiertag erklärt. Krippenspiele und vielfältige Darstellungen in der Kunst haben in den folgenden Jahrhunderten schließlich zu einer Popularisierung des Weihnachtsfestes beigetragen, das jedoch bis zum 15. Jahrhundert kaum über die enge kirchliche Bindung hinauskam. Die uns heute geläufige häusliche Weihnachtsfeier mit dem Mittelpunkt der Bescherung der Kinder hat ihre Wurzeln schließlich im 16. Jahrhundert, nicht zuletzt als Folge der Reformation.

„Wilde“ Weihnachten

Blickt man über das Braunschweiger Land hinaus, so stellt man fest, dass es um Weihnachten vielfältige Brauchtums- und Festformen gab. Zunächst ist Weihnachten vor allem in Quellen überliefert, die sich kritisch äußerten: Herrschaftliche Edikte oder Kampfschriften gegen den Aberglauben beschrieben dabei Festbräuche, die abgeschafft werden sollen. Das Volk pflegte nämlich zunächst eher ausgelassene Feste und wilde Maskenbräuche. Die Obrigkeit betrachtete dies Treiben und befürchtete Ausschreitungen unter dem Deckmantel des Volksbrauches.

Neben den „wilden“ Weihnachtsspielen auf der Straße gab es zunehmend die häusliche Weihnacht mit Kinderbescherung. Mythen, aber auch die äußeren Zeichen des uns vertrauten Weihnachtsfestes haben erst seit dem Ende des 18. Jahrhundert ihre Ausprägung erhalten. Die Entwicklungen, die seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts vom städtischen Bürgertum ausgingen, setzten sich Jahrzehnte später allgemein in der Gesellschaft durch.

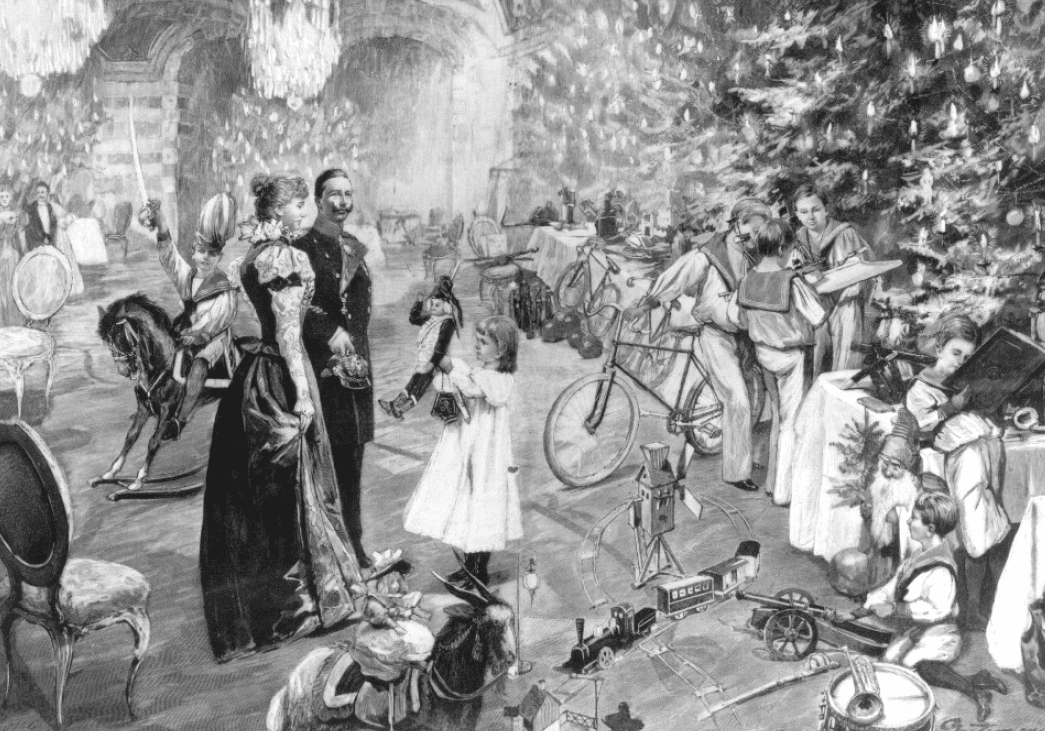

Die Geschenke in der modernen Familienweihnachtsstube des 19. Jahrhunderts sollten vor allem „nützlich“ sein. Dazu zählten vor allem Kleidung und Gegenstände, die etwas zur Vorbereitung der Kinder auf das Erwachsenenleben beitrugen. Dies wurde in einem Beitrag der „Illustrierten Zeitung“ zu Weihnachten 1846 deutlich: „Recht sehr zeigt sich die Verschiedenheit der Geschlechter in der Wahl des Spielzeugs. Alles, was auf das Militär Bezug hat, gefällt Jungen, daher dürfen weder Flinte, noch Säbel, noch Patronentasche oder Trommel bei einer Bescherung für jüngere Knaben fehlen. Der Mädchen Lieblingsspielzeug ist die Puppe und alles, was auf das weibliche Leben Bezug hat, daher Küchen- und Hausgeräte in verjüngtem Maßstabe.“

Victoria Luise mochte Jungenspielzeug

Anders war es unter dem Weihnachtsbaum in der Familie von Kaiser Wilhelm ll. (1859 – 1941). Victoria Luise, Prinzessin von Preußen (1892 – 1980), die spätere Herzogin von Braunschweig-Lüneburg, bekam eher Jungenspielzeug. Ihre Vorliebe galt Soldatenfiguren, die ihr lieber waren als alle Puppen. Schon als Kind hatte Victoria Luise immer wieder bedauert, kein Junge zu sein.

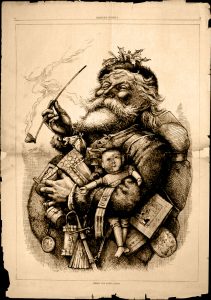

Die traditionelle Gestalt des Weihnachtsmannes stammt ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert. Sie verdankt ihren Ursprung dem Maler Moritz von Schwind (1804 – 1871). lm Jahr 1847 zeichnete er für eine Bilderfolge der „Münchener Bilderbogen“ einen „Herrn Winter“. Diese Darstellung, die bald ihren Siegeszug durch ganz Deutschland und große Teile Europas antrat, gilt als erste bildhafte Darstellung des Weihnachtsmannes.

Eine deutsche „Erfindung“

Bis der Kinderfreund und Gabenbringer sein endgültiges Aussehen angenommen hatte, machte er den Umweg über Amerika. Entscheidend für die weitere Tradition wurde dann der deutschstämmige Karikaturist Thomas Nast, der im Jahr 1863 „Santa Claus“ für das Wochenmagazin „Harper’s Weekly“ zeichnete und zwar als drollig-dicken und rundlichen Mann mit langem Rauschebart. Nast wählte als Heimat seines „Santa Claus“ den Nordpol, wo er Spielzeug für Kinder herstellte. In einigen kolorierten Beispielen nutzte Nast schließlich die Farben rot und weiß für den Weihnachtsmann, wie sie dann schon auf Postkarten und anderen Bildvorlagen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts allgemein belegt sind.

Als der Werbegrafiker Haddon Sundblom 1931 den „Coca-Cola-Weihnachtsmann“ schuf, war er keineswegs dessen „Erfinder“, sondern konnte auf bereits existierende Vorlagen zurückgreifen, die längst das Bild des Weihnachtsmannes in der uns heute so bekannten und beliebten Form überlieferten. Seine Tradition und sein Aussehen sind älter und keineswegs das Ergebnis einer erfolgreichen Werbekampagne.

Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel ist Gründungsdirektor des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte und Geschichtsvermittlung an der TU Braunschweig.

Mehr zu Weihnachten auf im Löwen:

- www.der-loewe.info/wie-der-weihnachtsbaum-nach-amerika-kam

- www.der-loewe.info/glueckliches-ende-fuer-bruno-aus-bangkok

- www.der-loewe.info/ein-freudenfest-kann-weihnachten-diesmal-nicht-sein

- www.der-loewe.info/kein-tannenbaum-auf-dem-weihnachtsmarkt

- www.der-loewe.info/der-duft-von-honigkuchen-und-exotischen-gewuerzen