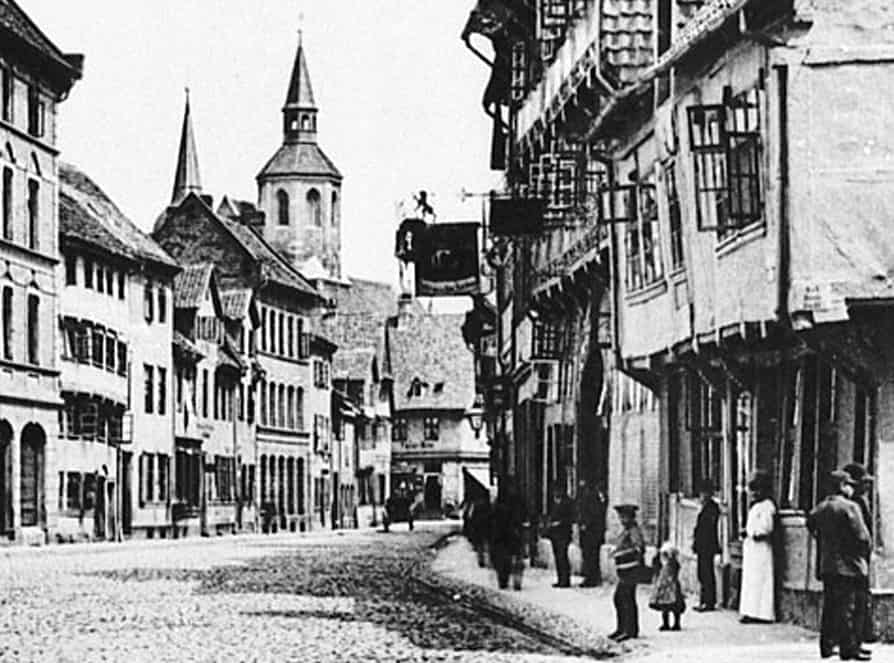

Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 19: Vor den massiven Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges konnte dieser Straßenzug mit einem Ensemble hochbedeutender historischer Bürgerhäuser aufwarten.

Die Reichsstraße gehört zu den eher stilleren Straßen der Innenstadt Braunschweigs. Sie liegt abseits des geschäftigen Kernbereichs im einstigen Weichbild Neustadt und zweigt von der der vielbefahrenen Küchenstraße in nördliche Richtung ab. Ihr Verlauf ist seit vielen Jahrhunderten unverändert. Vor den massiven Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges konnte dieser Straßenzug mit einem Ensemble hochbedeutender historischer Bürgerhäuser aufwarten. Davon haben sich lediglich ein verändert wiederhergestelltes Patrizierhaus sowie eine Kemenate erhalten. Das Renaissanceportal am Durchgang Opfertwete zum Andreaskirchhof stammt von einem ebenfalls zerstörten Haus an der Wilhelmstraße und wurde 1954 hierher übertragen.

Ersterwähnung als Rikesstrate

Im Jahr 1320 wurde die Reichsstraße erstmals als „Rikesstrate“ erwähnt und war vermutlich schon damals Wohnort der führenden Familien im Weichbild Neustadt. Und damit auch der reichen Familien. So könnte der Straßenname von den einst dort ansässigen Bewohnern herrühren. Zieht man jedoch in Betracht, dass die Reichsstraße in die Kaiserstraße einmündet, ergibt sich eine andere und wohl zielführende Deutung der Namensgebung: Kaiser und Reich standen vermutlich für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Denn Braunschweig liebäugelte im späten Mittelalter mit dem besonderen Status einer Freien Reichsstadt – wie Goslar ihn seit dem 13. Jahrhundert vorweisen konnte.

Obwohl die Reichsstraße nicht zu den Hauptverkehrsadern des alten Braunschweigs gehörte – sie führt nicht unmittelbar in Richtung eines Stadttores oder auf einen Marktplatz – war sie Wohnort der Oberschicht der von Handwerkern geprägten Neustadt. Die hier ansässigen Kaufleute und Patrizier wohnten in unmittelbarer Nähe des administrativen Zentrums der Neustadt: Der Straßenzug mündet noch heute direkt gegenüber dem Neustadtrathaus in die Küchenstraße ein. Dessen ursprünglich mit gotischen Lauben nach dem Vorbild der des Altstadtrathauses gestaltete Fassade stand im Blickpunkt der Reichsstraße. Weiterhin hatten die Anlieger der östlichen Straßenseite auf ihren Grundstücken direkten Zugang zum innerstädtischen Okerlauf. Dieser wurde im Spätmittelalter auch für den Warenverkehr durch Schiffstransport genutzt – wenn auch in eher geringem Umfang. Der Löwe im Wappen der Neustadt trägt jedoch noch heute einen Anker.

Sachliche Nachkriegsmoderne

Unter den repräsentativen Bürgerhäusern der Reichsstraße befanden sich mehrere große Steinhäuser, deren Kernsubstanz bisweilen bis in das 13. und 14. Jahrhundert zurückreichte. Besonders markant war das gegenüber zum Neustadtrathaus gelegene Eckhaus Reichsstraße 1. Der aus der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts stammende Dreigeschosser zeigte spätgotische Fassaden mit Vorhangbogenfenstern und ein Rundbogenportal mit Sitznischen. Blickfang war der später hinzugefügte Holzerker. Das heute an seiner Stelle befindliche Eckgebäude wurde 1960 nach Entwurf von Professor Friedrich Wilhelm Kraemer als „Perschmann-Haus“ im Stil der sachlichen Nachkriegsmoderne errichtet.

Von dem prachtvollen Haus Reichsstraße 3 ist zumindest die steinerne Fassade gerettet worden. Es entstand 1626–1630 für den aus Goslar zugezogenen Kaufmann und Bürgermeister Georg Achtermann und seine Frau Lucia von Strombeck. Als Baumeister überliefert ist Ulrich Stamm, dessen Namenszug am Erker zu lesen ist. Die überaus reich gestaltete Fassade zeigt Ornamente im so genannten Knorpel- oder Ohrmuschelstil. So werden die am Übergang von der Spätrenaissance zum Frühbarock gängigen Verzierungen bezeichnet, die auch an Teigkringel erinnern. Das einstige mit opulenten Schnitzereien versehene Obergeschoss aus Fachwerk ist nach der Zerstörung vereinfacht in Massivbauweise wiederhergestellt worden.

Verlust bei Trümmerräumung

Weitere Steinbauten aus der Renaissancezeit waren die benachbarten Häuser Reichsstraße 31 und 32. Das ältere Haus Nr. 31 stammte von 1560 und zeigte noch Vorhangbogenfenster ähnlich Reichsstraße 1. Im ursprünglichen Speicherstockwerk aus Fachwerk wurde dieses Motiv noch einmal aufgegriffen – Nachahmung der Steinarchitektur in Holz. Der reizvolle Hof des Anwesens wurde vom Giebel einer Kemenate beherrscht. Ein durch und durch von den Formen der Renaissance geprägter Bau war das wertvolle Haus Nr. 32 mit seinen regelmäßigen Fensterachsen und der von Gesimsen waagrecht gegliederten Putzfront. Der 1589 errichtete Steinbau glänzte mit einem großartigen Portal, dessen Rundbogentor von einer männlichen sowie weiblichen Figur flankiert wurde (Hermenpilaster). Leider ist es seit der Trümmerräumung verloren.

Aus der Fülle der Fachwerkbauten seien noch zwei herausragende Beispiele präsentiert. Besonders stattlich war das um 1520 entstandene Haus Reichsstraße 7. Es gehörte mit seinen kräftig vorkragenden Speichergeschossen und reichen Verzierungen durch Maßwerkmotive (sie erinnerten an Kirchenfenster) noch zu den Holzbauten der Spätgotik. Leider hat in Braunschweig keines der mit solchen Maßwerkschnitzereien versehenen Häuser die Zerstörungen überstanden.

Als in Fachwerk gezimmertes Gegenstück zum Renaissancehaus Reichsstraße 32 konnte das etwa zeitgleich gegen Ende des 16. Jahrhunderts errichtete Eckhaus Reichsstraße 9 gelten. Aufgrund der versetzten Straßenflucht an der Einmündung der Kröppelstraße entfaltete das Gebäude eine besondere Wirkung. Typisch war die Gestaltung der Giebelseite mit einem Halbwalm – was an der wiederaufgebauten Alten Waage studiert werden kann. Neben den zeittypischen Schnitzereien fiel die Ausmauerung der Fachwerkfassaden dieses Hauses mit Backsteinen ins Auge.

Aufwertung möglich

Mit dem Wiederaufbau wurde der Straßenzug zwar beibehalten, Zeugnisse seiner Geschichte sind jedoch heute rar. Noch immer treten hier auch Baulücken und unvollendet gebliebene Nachkriegsprovisorien in Erscheinung. Damit bleibt die Möglichkeit, die traditionsreiche Reichsstraße mit ihrer überwiegend belanglosen Bebauung durch entsprechend taktvolle Neubauten aufzuwerten.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.