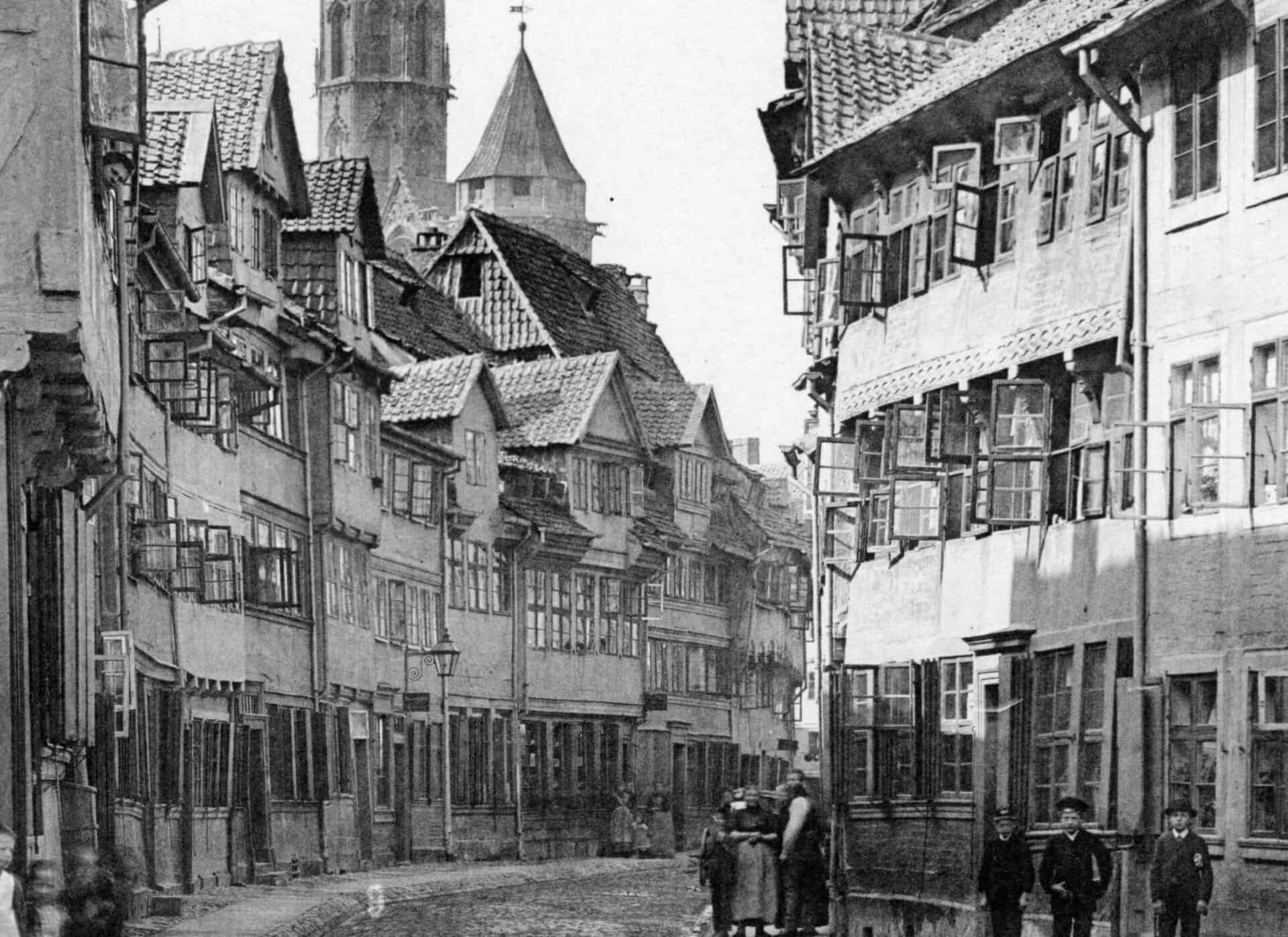

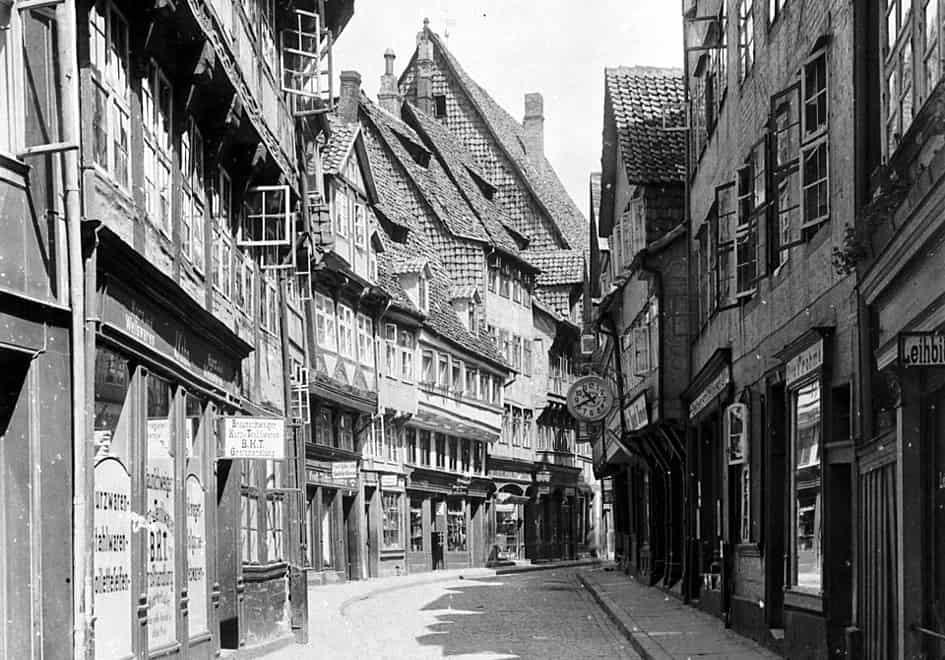

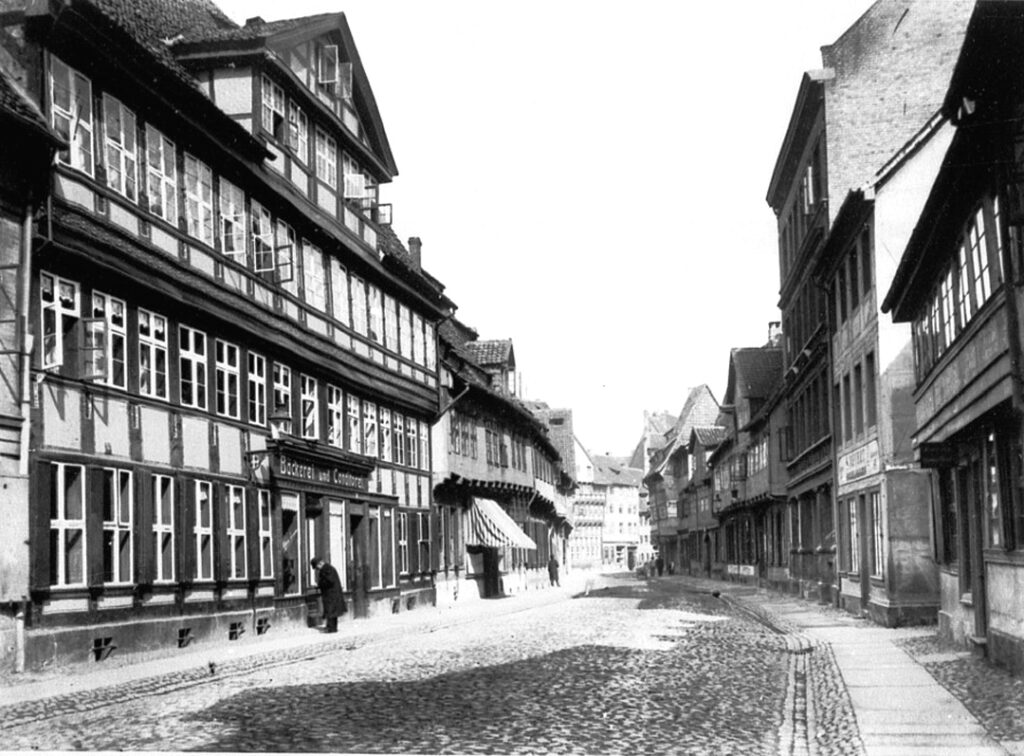

Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 24: Bis zur Bombennacht vom 14. auf den 15. Oktober stand dort ein unverfälschtes Ensemble von Fachwerkhäusern aus dem 15. bis 18. Jahrhundert.

Im September 1985 wurde mit Ratsbeschluss ein uralter Braunschweiger Straßenname ausgelöscht: der Nickelnkulk. Dieser auch aus dem Stadtbild völlig verschwundene Straßenzug trug eine der wohl klang- und geheimnisvollsten Bezeichnungen in der historischen Topografie der Löwenstadt. Der Nickelnkulk befand sich ganz im Norden des heutigen Stadtkerns und lag am äußersten Rand des ehemaligen Weichbildes Neustadt.

Er zweigte von der Kaiserstraße ab, verlief mit zweifachem Schwung in Richtung Nordwesten und endete in einer Sackgasse. Diese Gasse, der ursprüngliche Gerberhof, lag am Zusammenfluss von Bosselgraben und innerstädtischem Okerlauf. Eine kurze Stichstraße, der Geiershagen, führte dort über den Okerlauf auf die Wendenstraße im Weichbild Hagen. Auch diese Straße ist in ihrem einstigen Verlauf im Stadtbild nicht mehr vorhanden. Ihre ebenfalls aufgehobene Bezeichnung lebt jedoch fort mit dem Neuen Geiershagen, einem Fußweg zwischen Jugendherberge und Inselwall. Seine Namensgebung geht auf eine Anregung des Verfassers zurück.

Malerische Blickperspektiven

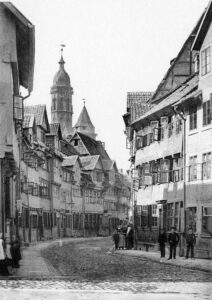

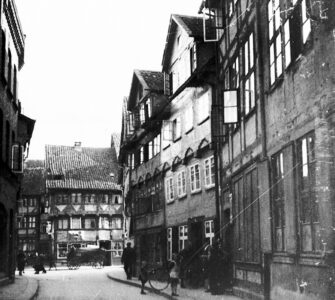

Am Nickelnkulk hatte sich bis zur vollständigen Zerstörung durch den Bombenangriff vom 14./15. Oktober 1944 ein unverfälschtes Ensemble von Fachwerkhäusern aus dem 15. bis 18. Jahrhundert erhalten. Der gewundene Straßenzug lebte von malerischen Blickperspektiven. Die Ansicht mit den im Hintergrund aufragenden Andreastürmen gehörte zu den markantesten Bildern des alten Braunschweigs. Sie wurde in zahlreichen künstlerischen Darstellungen und Fotografien verewigt.

Der Nickelnkulk wurde 1304 erstmals als „Nickerkulk“ erwähnt. Er gehörte wohl zum jüngsten Teil der seit Anfang des 13. Jahrhunderts entstandenen Neustadt. Über die Deutung des Straßennamens wurde viel gerätselt: Tatsächlich leitet er sich vermutlich von der alten niederdeutschen Bezeichnung „Nicker“ für einen Wassergeist her. Denn „Kulk“ bedeutet eine mit Wasser gefüllte Vertiefung. In der Tat lag der Nickelnkulk sehr tief zwischen zwei Gewässerarmen, daher beherbergte er vermutlich eine Ansiedlung von Gerbern, worauf die einstige Sackgasse „Gerberhof“ hinweist.

Niedriger Sozialstatus

In der städtischen Sozialtopografie rangierte der Nickelnkulk seit Jahrhunderten am unteren Rand. Die Gerberei gehörte aufgrund der Geruchsbelästigung zu den möglichst in Randlage angesiedelten Gewerben. Im Zuge der Industrialisierung und des Bevölkerungswachstums nach 1850 kam es in den weniger begünstigten Quartieren der alten Innenstadt zu einer starken Überbelegung der Fachwerkhäuser – mit katastrophalen Wohnbedingungen. In solchen Vierteln gedieh schließlich auch die Kriminalität. Daher kreierten die alten Braunschweiger folgenden Spottvers:

Mauernstraße, Klint und Werder,

davor hüte sich ein jeder.

Nickelnkulk ist auch nicht besser,

denn da wohnen Messerstecher.

Lange Straße auch nicht minder,

denn da wohnen viele Kinder!

Und Ricarda Huch schrieb 1927:

„Braunschweig – Um Kinder herum ist Paradies und Märchen, und darum war mir Braunschweig, wo ich geboren und aufgewachsen bin, eine Märchenstadt. […] Häuser und Namen um mich her flossen zu ahnungsvollen Schauplätzen zusammen. Der Nickelnkulk, der so wüst und verloren aussah, daß man sich nicht leicht hineinwagte, klang wie dunkler Teich, in dem gefährliches Wasservolk haust […]“.

Kaum Neu- oder Umbauten

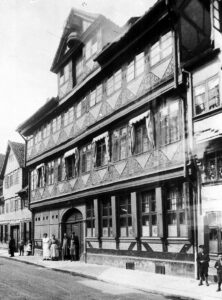

Am Nickelnkulk und in seiner Umgebung dokumentierten kleinteilige Parzellen- und Hausgrößen im Großen und Ganzen den bereits genannten niedrigeren Status dieser Straße. Und der Anteil der Bauten aus dem 15. und 16. Jahrhundert war ungewöhnlich hoch – man hatte später nicht die Mittel zu tiefgreifenden Um- und Neubauten. Doch stoßen wir auch auf Ausnahmen. So präsentierte sich das dreigeschossige Haus Nickelnkulk 12 als Bau der Spätrenaissance. Der um 1630/40 entstandene Fachwerkbau zeigte reiche Schnitzereien mit Rankenmotiven – vergleichbar dem ehemaligen Rüninger Zollhaus am Altstadtmarkt.

Der Südabschnitt des Straßenzuges war von spätmittelalterlichen Häusern, die an ihren Treppenfriesverzierungen der Schwellbalken zu erkennen waren, geprägt. Auf das verputzte Eckhaus Kaiserstraße 23 folgten das Doppelhaus Nickelnkulk 1 und 2 und schräg gegenüber die Häusergruppe Nr. 38 bis 40. Letztere bildeten den wirkungsvollen konvexen Schwung der Straße. An Nr. 39 war ein heute nur noch selten anzutreffender Trapezfries angebracht. Häuser aus dem 16. und frühen 17. Jahrhundert waren an den in unterschiedlichen Formen auftretenden Wellen- oder Facettbändern zu erkennen. Der größere Teil der Bebauung war jedoch eher schlicht. Die meisten Häuser trugen ein für das alte Braunschweig typisches Zwerchhaus. Damit wirkten die durchweg traufständigen Straßenzeilen – die Häuser waren mit ihrer Dachseite zur Straße ausgerichtet – bisweilen wie ein Ensemble von Giebelhäusern.

Nach dem Totalverlust der Bebauung im Zweiten Weltkrieg wurde auch der Straßenverlauf im Laufe der Nachkriegsjahrzehnte unkenntlich. Heute ist das Gelände von den Gebäuden der Lebenshilfe und Werkstätten der Johannes-Selenka-Schule überbaut.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.

Fotos Nickelnkulk