Verschwundene Kostbarkeiten, Teil 15: Der ursprüngliche Charakter des historischen Stadtquartiers wurde Hinter der Magnikirche bewahrt.

Die Sanierung des Fachwerkensembles am Ackerhof kann als die gegenwärtig wohl interessanteste Denkmal-Baustelle in der Löwenstadt angesehen werden. Damit findet das historische Stadtquartier, das sich mit seinen fünfzig Fachwerkhäusern um die Magnikirche schart, eine wundervolle Abrundung. Aber auch hier hinterließen die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges empfindliche Lücken. Dieser Beitrag soll verschwundene Kostbarkeiten im Magniviertel in die Erinnerung zurückrufen.

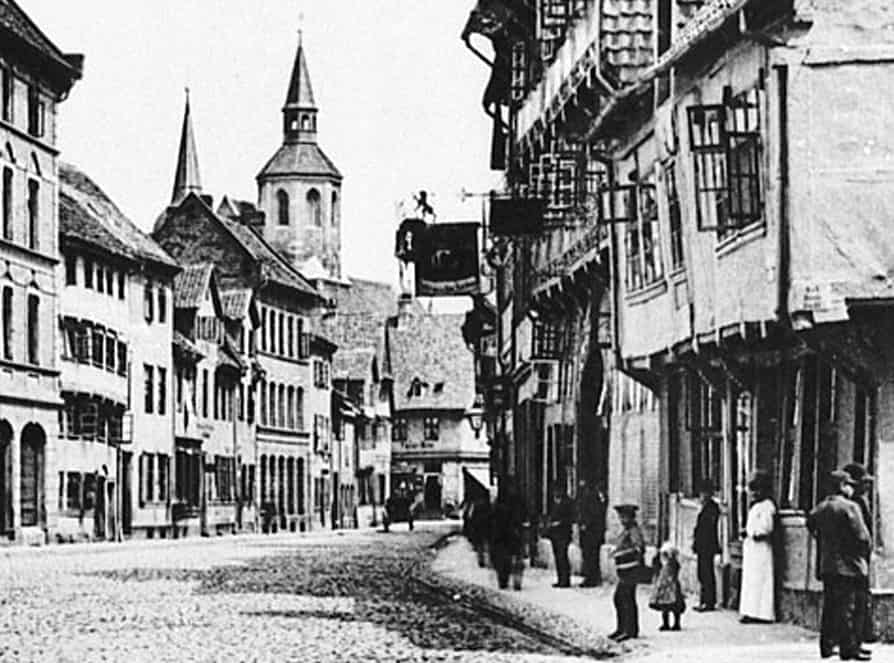

Das Magniviertel ist eine der Keimzellen der Entstehung Braunschweigs. Mit der im Jahr 1031 erfolgten Weihe der Magnikirche wurde der Ort erstmals urkundlich als „Brunesguik“ erwähnt. Vor der Kirche entstand ein Straßenmarkt, der sich in westliche Richtung zum ursprünglichen (innerstädtischen) Okerlauf hin zwischen den Straßenzügen Ölschlägern und Langedammstraße aufspannte. Die Straßennamen „Damm“ und „Langedammstraße“ zeigen, dass der durch die einstige Flussaue über die Oker führende alte Fernhandelsweg aufgeschüttet werden musste.

Handwerker und Kleinhändler

Im Rahmen des enormen Stadtwachstums und der Entstehung der Weichbilde während des 12. und 13. Jahrhunderts ging das Quartier in der Teilstadt Altewiek auf. Die wirtschaftlichen Schwerpunkte verlagerten sich nun in die Altstadt und den Hagen, innerhalb der Altewiek in den Bereich um den Aegidienmarkt. Die auf kleinteiliegen Parzellen überlieferten alten Häuser im Magniviertel zeugen von einem eher bescheidenen Wohlstand. Hier lebten im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit Handwerker und Kleinhändler sowie Angehörige der unteren Bevölkerungsschichten – die großen Patrizier- und Kaufmannshäuser standen rings um Altstadt- und Hagenmarkt. Die frühere Sozialstruktur lässt sich am erhaltenen Baubestand noch gut ablesen.

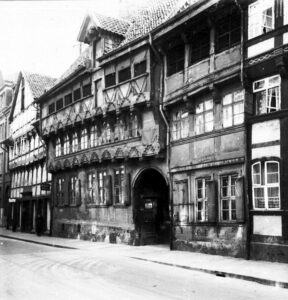

Die Feuersbrünste des Bombenkrieges nun ließen einige der schönsten Häuser des Magniviertels dahinsinken. An erster Stelle sei hier der 1530 entstandene Fachwerkbau Ölschlägern Nr. 40 genannt. Das mit zwei auskragenden Speicherstockwerken ausgestattete Haus gehörte zu den bedeutenden Beispielen des Braunschweiger Fachwerks aus dem Übergang von der Spätgotik zur Frührenaissance. Die Schwellbalken der Obergeschosse zeigten sich mit einem feinen gotischen Laubgewindestab, in den eine Bauinschrift eingewoben war:

„An dem verden juny upgericht

des Spottes uggelik achte my nicht

Anno Domini mccccc und xxx iare

is duth gebuet dat ys ware“

Das Dielentor des demnach 1530 errichteten Hauses war mit Fabelwesen verziert, die an das reiche Schnitzwerk des Huneborstelschen Hauses (heute Burgplatz 2a, Handwerkskammer) erinnerten.

An der Südseite des Ölschlägern standen zwischen dem Volksfreund-Haus (Ecke Schlossstraße) und einem erhaltenen Gründerzeitbau Ecke Kuhstraße außer dem Haus Nr. 40 weitere bemerkenswerte Fachwerkbauten aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Das spätmittelalterliche Haus Nr. 31 war an den Schwellbalken der stark auskragenden Obergeschosse mit den zeittypischen Treppenfriesen verziert. Im obersten Stockwerk hatte sich das ursprüngliche Speichergeschoss mit den vergitterten Öffnungen zur Belüftung des Speicherraums und den zugehörigen Ladeluken bis zuletzt unverändert erhalten. Haus Nr. 32 war ein Renaissancebau von um 1550 mit einer gediegenen Haustür aus der Barockzeit.

Ohne Bezug zur Umgebung

Die Fassade des bereits 1914 für den Durchbruch der Schlossstraße abgetragenen stattlichen Hauses Ölschlägern 29 ist seinerzeit in verkürzter Form Hinter der Magnikirche 1 wieder aufgebaut worden. Sie ist besonders wertvoll – zeigt sie doch im unteren Teil einen spätgotischen Treppenfries und im oberen Stockwerk sowie am Zwerchaus reiche Schnitzereien der Spätrenaissance von 1645. Das Haus war noch in der Endphase des Dreißigjährigen Krieges mit einem Speichergeschoss aufgestockt worden. Die heutige Bebauung der Ölschlägern-Südseite aus den 1960er Jahren präsentiert sich ohne Bezug zur städtebaulichen Umgebung.

Eine besonders reizvolle Situation bot die kurze Verbindung vom Ostteil des Ölschlägern zur Langedammstraße: die Wüsteworth. Hier stach das spätgotische Eckhaus Nr. 1 mit Treppenfriesverzierung und steilem Giebel aus der umgebenden Bebauung heraus. Der kleine platzartige Straßenzug stieß im Norden auf das breite Haus Langedammstraße 7, dessen älterer Kernbau aus dem 15. Jahrhundert in der Barockzeit umgebaut worden war. Hinter dem unspektakulär erscheinenden Gebäude erstreckte sich einer der reizvollsten Höfe der alten Stadt. Er war nach Norden hin von einer geschlossenen dreiseitigen Bebauung umgeben. Die dreigeschossigen Wirtschafts- und Speichergebäude mit ihren vorkragenden Stockwerken stammten aus dem 16. Jahrhundert. Die Speicherstöcke waren teilweise nur von außen über steile Stiegen zugänglich.

Anlehnung an das alte Stadtbild

Außer der Magnikirche selbst traf es 1944 auch die unmittelbare Umgebung des Gotteshauses: In der Nordwestecke des stillen Kirchhofes wurde die Häusergruppe Hinter der Magnikirche 2, 3 und 4 – zwei gut proportionierte Barockbauten und ein spätmittelalterliches Haus – zerstört. Im Gegensatz zum modern wiederaufgebauten Kirchenschiff von St. Magni verfolgte man bei der Schließung der Bombenlücke eine Bebauung in Anlehnung an das alte Stadtbild. Für den 1956 entstandenen Neubau Hinter der Magnikirche 4 wurden Teile des zuvor in einem Hinterhof am Kohlmarkt abgetragenen einstigen Pfarrhauses von St. Ulrici von 1514 verwendet. Damit konnte der Charakter dieses ungemein intimen Ortes bewahrt werden.

Elmar Arnhold ist Bauhistoriker (Gebautes Erbe) und Stadtteilheimatpfleger. Auf Instagram @elmararnhold veröffentlicht er regemäßig Beiträge zu historischen Bauten in Braunschweig.