Objekt des Monats, Folge 6: Das große Tafelservice von Pascha Weitsch

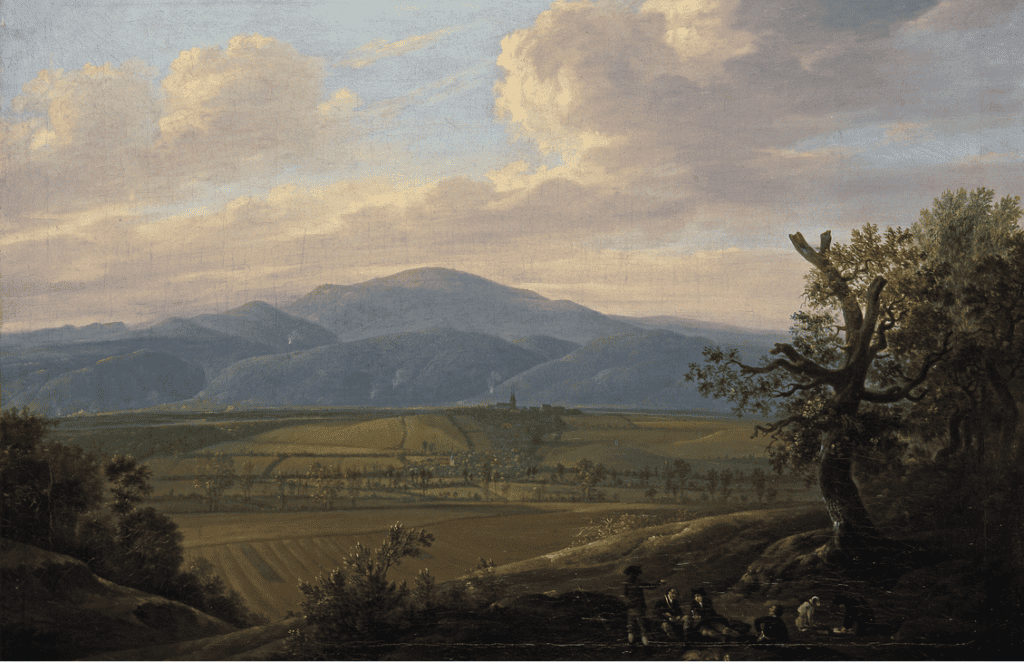

Die Porzellanmalerei mit dem „Prospect von Braunschweig auf dem Fussteige nach Breitzen zu sehen“ steht als pars pro toto für ein einzigartiges Tafelservices, das der Landschaftsmaler Pascha Johann Friedrich Weitsch (1723–1803) zwischen 1763 und 1768 schuf.

Pascha Weitsch stammte aus einer Handwerkerfamilie im Harzvorland. Dank glücklicher Zufälle konnte sich das Talent des jungen Mannes entfalten. Autodidaktisch und mit enormer Energie erarbeitete sich Weitsch die Fähigkeiten eines professionellen Künstlers, unterstützt durch die Braunschweiger Herzöge.

Nachdem er zunächst eine militärische Laufbahn eingeschlagen hatte, stellte ihn Herzog Carl I. im Frühjahr 1757 vom Militärdienst frei. Die außergewöhnliche künstlerische Begabung des Soldaten sollte für die noch junge herzogliche Porzellanmanufaktur Fürstenberg fruchtbar gemacht werden. Ein Zweigbetrieb der Buntmalerei hatte sich in der neuen Residenzstadt Braunschweig etabliert. Hier nahm Weitsch seine Tätigkeit auf und bezog bis 1774 ein Gehalt. Er machte sich auch in der Lehrlingsausbildung unentbehrlich und wurde für seine Urteilsfähigkeit geschätzt.

Dem Zeitgeschmack entsprechend

Bereits in den frühsten Arbeiten trat Weitsch als Landschaftsmaler hervor. Er schuf, dem Zeitgeschmack entsprechend, ideale Landschaften – sei es in der Tradition sogenannter Weltlandschaften oder in Form von arkadischen Szenen. Ein häufiges Motiv waren Schäferidyllen mit Hirten und verschiedenen Herdentieren.

Als Porzellanmaler griff Weitsch auf ein reiches Repertoire an druckgraphischen Vorlagen zurück. Neben diesen Inspirationsquellen gewann für ihn das Naturstudium an Bedeutung – nicht zuletzt aufgrund seiner Neigung zur Schwermut, die er auf Empfehlung des herzoglichen Leibarztes Urban Brückmann durch Streifzüge in die Natur linderte.

Nach dem Ende des Siebenjährigen Krieges im Jahr 1763 gab Herzog Carl I. ein großes Tafelservice in der Fürstenberger Manufaktur in Auftrag, für das auch Pascha Weitsch einen Probeteller ablieferte und daraufhin mit der Bemalung des gesamten Geschirrs betraut wurde. Statt zeittypischer Ideallandschaften gestaltete er einen Dekor „mit den Städten, Pflecken, Ämtern und Dörfern des Braunschweigischen Landes“. Dieser zeigt verschiedene Gegenden mit charakteristischen Gebäuden und Landschaftsprospekten, wie Braunschweig, Wolfenbüttel mit der Silhouette des Brockens oder auch die Kirche zu Kissenbrück.

Die gedeckte Tafel bot ein zusammenhängendes Bild des Herzogtums in seiner geographischen Ausdehnung und landschaftlichen Ausprägung. Die heimischen Landschaften werden von Büschen und Bäumen, Erdschollen und Wurzelwerk sowie Wolkenformationen umrahmt und dabei vor dem weiß schimmernden Porzellangrund wirkungsvoll in Szene gesetzt. Häufig sind Figuren in Rückenansicht dargestellt, um dem Betrachter den Bildraum zu erschließen und ihn am Naturerlebnis teilhaben zu lassen.

In der Vorbereitung wanderte Pascha Weitsch zwei Jahre lang durch das Land. Er fertigte Skizzen nach der Natur, von denen sich zahlreiche Blätter im Kupferstichkabinett des Herzog Anton Ulrich-Museums erhalten haben. Im Werk des Porzellanmalers Pascha Weitsch bildet das große Tafelservice den Höhepunkt.

Statt eines Bildes

Im Jahr 1794 schenkte Herzogin Auguste von Braunschweig-Lüneburg, die Schwiegertochter Carls I., umfangreiche Teile des Geschirrs an ihren Neffen, zugleich ihren zukünftigen Schwiegersohn, der als König George IV. den britischen Thron besteigen sollte. Auguste hatte dieses Geschenk ausgewählt, damit ihre Tochter Caroline die Heimat nicht vergessen möge. Davon haben sich 39 Teller und 34 Suppenteller sowie zahlreiche Terrinen, Platten, Schüsseln und Saucieren in Windsor Castle erhalten. Teile des übrigen Services gelangten später in den Kunsthandel. Dank des Engagements der Hans und Helga Eckensberger Stiftung sowie insbesondere der Richard Borek Stiftung konnte eine größere Stückzahl für Braunschweig zurückerworben werden.

Dr. Martina Minning leitet die Abteilung Angewandte Kunst im Herzog Anton Ulrich-Museum.