Elmar Arnhold hat ein neues Buch über die Fachwerkarchitektur in Braunschweig herausgebracht. Es ist mehr erhalten, als man denkt.

Rund 2000 Fachwerkhäuser besaß Braunschweig noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts und war damit eine der größten deutschen Fachwerkstädte. Nach dem von den Nazis entfachten Zweiten Weltkrieg blieben nur noch 120 im Stadtkern erhalten, einige davon umgesetzt, mit mehr oder weniger Originalteilen wiederaufgebaut.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 25.11.2024

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 25.11.2024

Für Elmar Arnhold, Bauhistoriker und Lehrbeauftragter für Bautechnikgeschichte der TU Braunschweig, genau der Grund, diese verbliebenen Schätze zu dokumentieren. Nachdem er in ähnlichem Format bereits die Braunschweiger Brücken und Plätze erörtert hat, stellt der neue Band nun 46 Objekte in schönsten Farbbildern und kurzen Erklärungen vor. Spannend zu lesen ist aber auch sein einleitender Überblick über die Geschichte des Fachwerkbaus und seine Besonderheiten in Braunschweig. Mit Beispielbildern und Glossar erschließt er so die Entwicklung des Fachwerkbaus und seiner Zierformen über die Jahrhunderte.

Für uns hat er seine fünf Favoriten zusammengestellt:

1. Alte Knochenhauerstraße 12 (Ritter St. Georg)

Dieses bestens restaurierte Fachwerkhaus ist heute unter dem Namen des dort betriebenen Restaurants Ritter St. Georg bekannt. Das Eckhaus wurde 1489 für den Schlachter Hans Haverland gebaut, die Schlachter – Knochenhauer – waren in dieser Straße ansässig. Zur Straße hin ist die Dachseite (Traufe) des Hauses zu sehen, diese „traufständige“ Anordnung ist typisch für Braunschweig. In anderen norddeutschen Städten wie z.B. Celle sind die Häuser mit dem Giebel zur Straße angeordnet. Der Giebel ist hier nur zu sehen, weil es sich um ein Eckhaus handelt. Sehr schön sind die vorkragenden Stockwerke hervorgehoben, die auf sogenannten Knaggen ruhen. Diese senkrechten Streben sind hier mit Heiligenfiguren verziert. Darunter befinden sich St. Georg, der heilige Ritter, und an der Ecke St. Christophorus, der Christusträger: Er steht mit den Füßen in Wellenlinien, also im Wasser, über das er das Christuskind auf seinem Arm trägt. Am Balkenkopf darüber ist eine Fratze zu sehen, die das Böse abwenden soll. Zwischen den Fächern der Etagensimse befindet sich ein Fries aus auf- und abführenden Stufen, ein sogenannter Treppenfries.

Die geschwungenen, sogenannten Vorhangfenster im Erdgeschoss sind allerdings eine Zutat aus der ersten Sanierung im 19. Jahrhundert, als man gern historische Formen nachahmte. Die Epoche heißt daher Historismus. Arnhold betont, dass erst in dieser Zeit ein Bewusstsein für die historische Bausubstanz entstand. Auch in Braunschweig waren bis dahin viele Fachwerkhäuser abgerissen worden, um neuen Wohn‑, Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden zu weichen. Beim Abriss des Hauses zum Stern am Kohlmarkt gab es allerdings so viele Proteste, dass ein Umdenken einsetzte.

2. Huneborstelsches Haus, heute Burgplatz 2a

Dieses für den Patrizier Friedrich Huneborstel 1525 am Sack 5 erbaute Fachwerkhaus verdankt seine Rettung dem neuen Geschichtsbewusstsein. Fassade und Dachkonstruktion wurden 1902 an den Burgplatz versetzt, wo sie den Neubau der Handelskammer mit Originalteilen historisch erscheinen lassen. Als für Braunschweig typisches Querdielenhaus – in der Heide waren dagegen die Hallenhäuser mit Giebel zur Straße und Längsdiele üblich – zeigt es die Dachseite zum Platz und eine Diele, in die seitlich und übereinander über die gesamte Dielenhöhe Kontor und Kammern eingebaut waren. Aus dem beheizten Kontor ließen Löcher Warmluft auch in die Kammern dringen. Die Etagen dienten als Warenlager, nicht zum Wohnen. Das änderte sich erst im Barock.

Die während des Zweiten Weltkriegs ausgelagerte Fassade ist mit Darstellungen der Planetengötter verziert. In der Ecke der zweiten Etage ist ein dudelsackspielender Affe versteckt, der mit einer verblassten niederdeutschen Inschrift in Verbindung steht und den Betrachter verhöhnt: Während er Affe sitze und gaffe, könnte der andere weitergehen, womit ihn der Affe quasi zum Mitaffen macht.

3. Ackerhof 2

Foto: Elmar Arnhold

Gerade erst fertig geworden ist die Restaurierung des Fachwerkkomplexes Ackerhof 2 mit Anbauten in der Langedammstraße und am Ölschlägern. Arnhold, der als Bauhistoriker auch für den Denkmalschutz und private Sanierer Gutachten erstellt, hat hier die historischen Bauphasen und Veränderungen dokumentiert. Finanziert von der Richard-Borek-Stiftung konnte hier ein Fachwerkhaus mit der ältesten bekannten inschriftlichen Fachwerkdatierung gerettet werden. Die Inschrift von 1432 ist nach historischem Befund wieder mit Blattgold hervorgehoben. Im Erdgeschoss befand sich zuletzt die Zoohandlung Adam, schon länger hatten dort Schaufenster die alte Substanz zerstört.

Auf Arnholds Anraten musste entschieden werden, welcher historische Zustand rekonstruiert werden sollte. Für die Hauptfront zum Ackerhof wurde die barocke Überarbeitung zum Maßstab genommen, als die Vorkragungen zurückgebaut, die Knaggen und Verzierung abgetragen waren, um eine symmetrische, plane Erscheinung zu erzielen. Damals waren Gebälk und Füllungen einheitlich übermalt, so dass der Eindruck eines Steinhauses erzeugt wurde. Am Nebengebäude soll es sogar einen Marmor imitierenden Putz gegeben haben. Jetzt ist das Holz am Ackerhof wieder rotbraun abgesetzt. Im Anbau Langedammstraße wurde eine Wandmalerei aus der Spätrenaissance freigelegt, sie zeigt einen Mann, der einen Fisch in einen Topf legt.

4. Güldenstraße 7 (Haus zur Hanse)

Nach dem hier lange Zeit ansässigen Restaurant wird das Gebäude bis heute oft Haus zur Hanse genannt. Es wurde 1567 für den Knochenhauer Cyriakus Haverland gebaut und ist eines der größten Fachwerkhäuser Braunschweigs. Deutlich zu sehen ist die Vorkragung des obersten Stocks, die als Konsolen gearbeiteten Knaggen als Stützen und der Kettenfries, der sich als Band ovaler Glieder darüberhinzieht. In dem Haus betrieb die Familie Wolters seit 1739 eine Brauerei, die später zum Hofbrauhaus ernannt wurde und an die Wolfenbütteler Straße zog, wo sie bis heute besteht. Arnhold nennt das Haus aber auch als Beispiel früher Restaurierung. Schon 1869 wurde es saniert, aber auch historisierend überarbeitet. So gehen die Brüstungen mit den Löwenköpfen im ersten Stock und der Eingang sowie die Gauben und das Zwerchhaus im Dach erst auf diese Zeit zurück.

5. Damm 4

Das unmittelbar am Katzenbrunnen gelegene Fachwerkhaus von 1522 zeigt noch sehr schön die vorkragenden Stockwerke. Auch sind an den Knaggen zum ersten Stock noch die geschnitzten Heiligenfiguren erhalten. Dagegen wurden die Schnitzereien an den Querbalken, Gesimsen und den Fächern abgeschlagen, um glatte Oberflächen zu schaffen, als das Fachwerk im Biedermeier verputzt wurde. Entsprechend poliert sehen die jetzt wieder freigelegten Balken aus. Die Lüftungsgitter vor den Fenstern im letzten Geschoss erinnern an die ursprüngliche Funktion als Speicher. Dort, wo die Dreiecke unter den Gittern fehlen, befand sich einst eine Ladeluke, erläutert Arnhold.

Foto: Elmar Arnhold

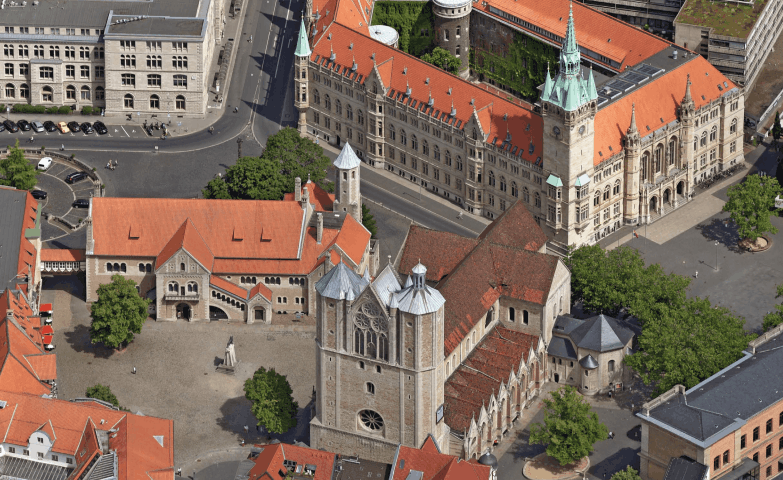

Heute formuliert Elmar Arnhold unmissverständlich: „Braunschweig kann sich keine Verluste mehr leisten!“ Die erhaltenen Häuser ermutigen ihn aber zu der Aussage: „Fachwerk trägt noch immer zur unverwechselbaren Identität unserer Stadt bei.“ Wie schön die meisten Häuser inzwischen restauriert sind, zeigen die Fotos der 46 ausgewählten Vorzeigeobjekte. Am besten mit dem Buch in der Hand an einem Sonnentag einmal die Häuser abgehen, sie liegen fast alle geballt auf den Traditionsinseln um St. Michaelis, Kohlmarkt, Vor der Burg und im Magniviertel.

Elmar Arnhold: „Fachwerkhäuser in Braunschweig“, Richard-Borek-Stiftung, 128 Seiten, 255 Farbbilder, 12,90 Euro.

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 25.11.2024 und erreichbar unter: www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/article407761670/die-fuenf-schoensten-fachwerkhaeuser-braunschweigs.html

Dieser Artikel ist zuerst erschienen am 25.11.2024 und erreichbar unter: www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/article407761670/die-fuenf-schoensten-fachwerkhaeuser-braunschweigs.html