Archäologische Hinweistafel der Arbeitsgruppe Heimatpfleger der Braunschweigischen Landschaft in Schöningen.

Lüneburg ist berühmt für seinen unter der Stadt liegenden Salzstock, der den Reichtum Lüneburgs im Mittelalter begründete. Das ist bekannt. Was dagegen weniger im Bewusstsein ist: Im Braunschweiger Land, in Schöningen gab es ebenfalls eine historische Saline, die sogar deutlich älter war als die in Lüneburg und auch bedeutender.

Die ersten urkundlichen Erwähnungen der Schöninger Salzquellen aus dem Jahr 1112 lassen darauf schließen, dass die Salzsiedung in Pfannen schon sehr lange vor dieser Zeit betrieben wurde. Es wird sogar davon ausgegangen, dass die Salzquellen schon in vorchristlicher Zeit genutzt wurden. Auf diese Geschichte weist die neue archäologische Hinweistafel der Arbeitsgruppe Heimatpfleger der Braunschweigischen Landschaft hin. Sie steht an der Kreuzung Lange Trift/Ohrsleber Werk vor einem ehemaligen Gebäude der Saline.

Die archäologischen Hinweistafeln weisen auf besondere regionalgeschichtliche Orte hin, die Passanten nicht so ohne weiteres entdecken könnten. Seit 1995 werden sie nach und nach aufgestellt. Alle Schilder sind in ihrem Erscheinungsbild einheitlich und so leicht zu identifizieren. Sie stehen an Rad- oder Wanderwegen und sind gut sichtbar angebracht. Auf den gestalteten Informationstafeln wird an jedem Ort mit Texten, Fotos und Grafiken der historische Wert veranschaulicht.

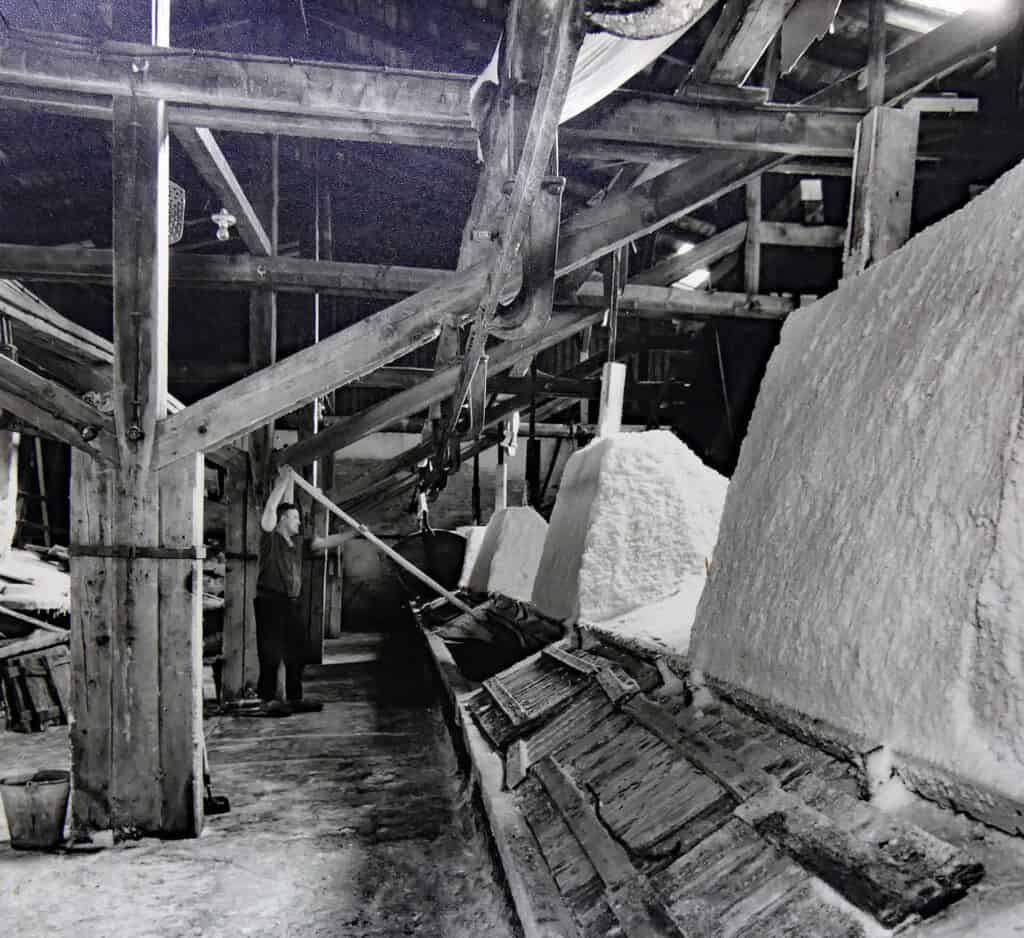

Modell im Deutschen Museum München

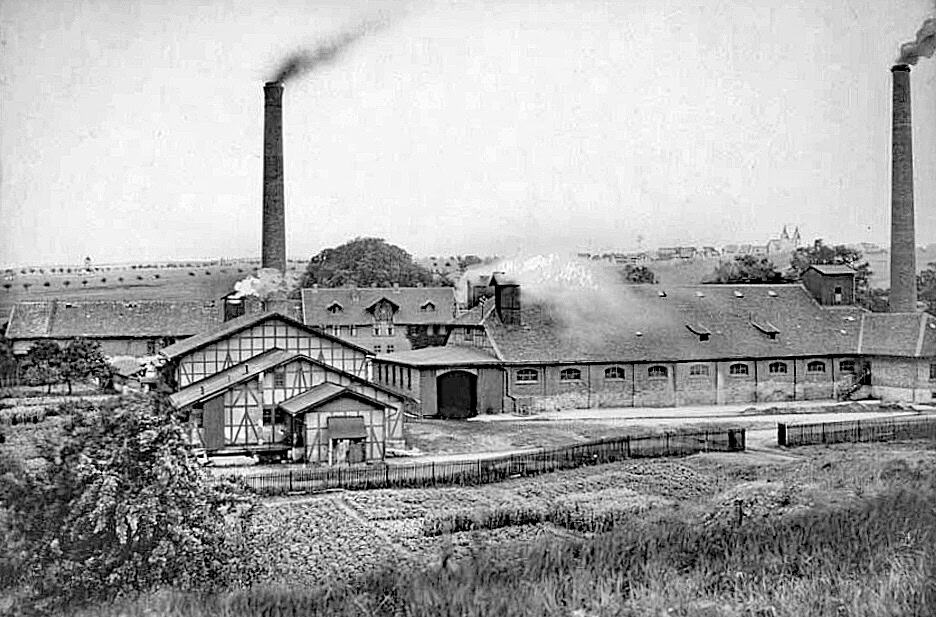

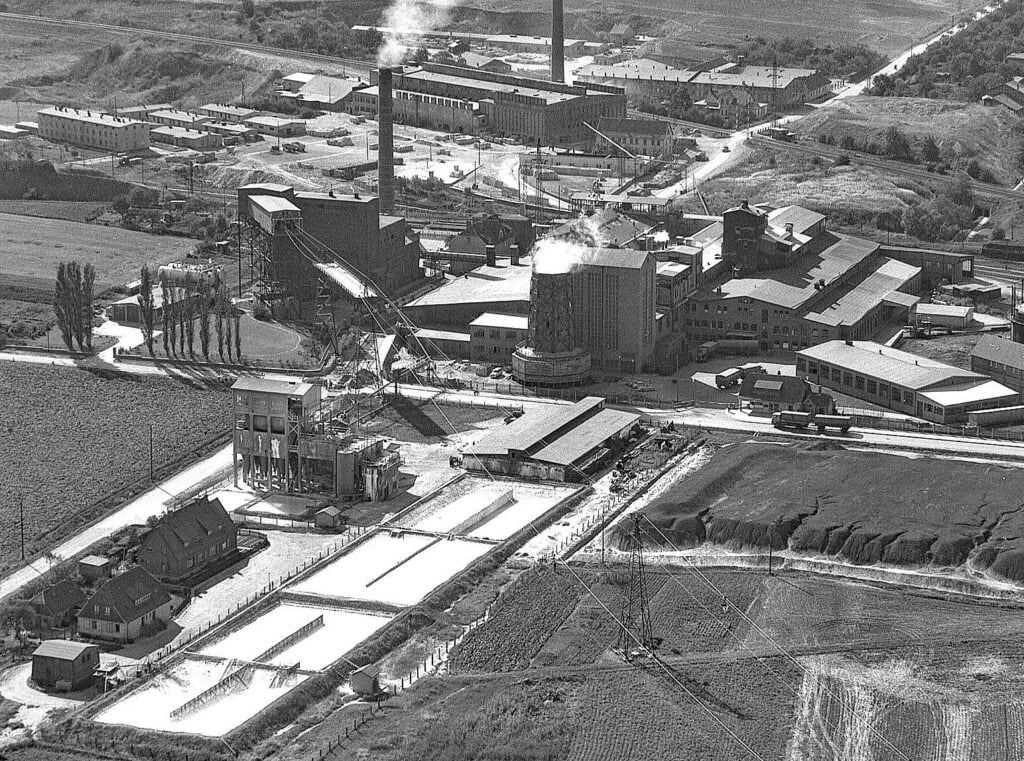

Bis 1970 prägte Salz als wertvoller Rohstoff die wirtschaftliche und industrielle Geschichte der Stadt. Die Saline war lange Zeit ein zentraler Wirtschaftsfaktor und produzierte Speise‑, Vieh- und Gewerbesalz. Bevor der Betrieb aus Rentabilitätsgründen eingestellt wurde, zählte Schöningen zu einem bedeutenden Zentrum der Salzgewinnung.

Ein Diorama der Salzsiedeanlage der Saline Carlshall in Schöningen befindet sich im Deutschen Museum München unterstreicht die einstige Bedeutung. Noch heute wird im Landkreis Helmstedt Salz produziert. Das Steinsalzwerk Braunschweig-Lüneburg in Grasleben ist das letzte von insgesamt fünf Steinsalzbergwerken in Deutschland. Produziert werden Speise‑, Auftau- und Industriesalze.

Die Salzvorkommen in Niedersachsen entstanden vor rund 250 Millionen Jahren. Damals existierte auf dem heutigen Gebiet ein großes Meer. Durch Erdverschiebungen gelangte Salzwasser in die Erde, das in Perioden verdunstete. Das Salz setzte sich ab und wurde durch Sand und Staub bedeckt, so dass es nicht durch Erosion abgetragen werden konnte.

Vegetation und damit organische Materialien, Erdschichten durch Verwerfungen und auch Gletscher überlagerten zusätzlich noch die Salzvorkommen, so dass es Tief in der Erde eingelagert wurde.

Carl I. wollte „weißes Gold“

Die Salzsole trat in Schöningen in zwei Quellen zutage, die etwa 800 Meter südlich der damaligen Schöninger Stadtgrenze lagen. Die Sole wurde durch menschliche Kraft mit großen Kübeln aus den Brunnen geschöpft und dann durch Holzleitungen in die um die Brunnen herum gebauten dreizehn Koten geleitet, in denen sie getrocknet wurde und Salz zurückblieb.

Da Herzog Carl I. großes Interesse daran hatte, die Wirtschaft im Herzogtum Braunschweig zu entwickeln, übernahm deswegen die Schöniger Salzwerke in staatliches Eigentum. 1747 erwarb er sämtliche Salzkoten und ersetzte sie durch ein massives Gebäude. Die neue Saline „Carlshall“ enthielt zwei große Siedepfannen, eine Trockenkammer und ein Salzmagazin. Salz galt zu jener Zeit als „weißes Gold“.

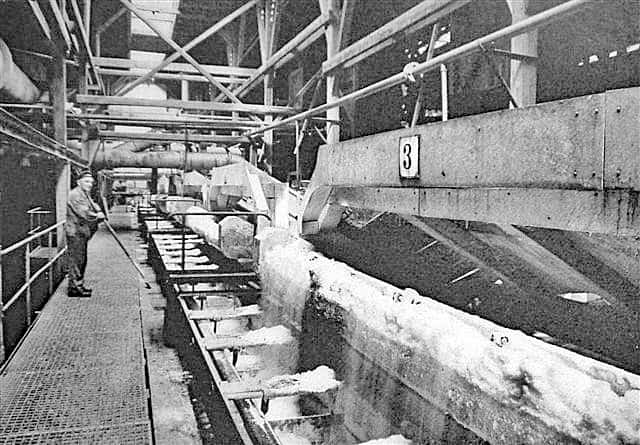

Um die Förderung weiter zu erhöhen, wurden von 1845 an Tiefbohrungen genutzt. Zwei Jahre später wurde im ersten Bohrfeld „Walkmühle“ das Hauptsteinsalzlager in 571 Metern Tiefe erschlossen.

Die größte Tiefe mit 568 Metern wurde 1861 im Bohrfeld „Grasmühle“ erreicht. 1910 wurde die Saline „Neuhall“ mit Nutzung des Abdampfs des benachbarten Kraftwerks zusätzlich in Betrieb genommen. Mit dem dritten Bohrfeld „Lange Trift“ gab es insgesamt neun Stellen für Tiefbohrungen.

155.000 Tonnen Salzfracht

1924 ging das Salzwerk in das Eigentum des Freistaats Braunschweig über, 1949 folgten ihm das Land Niedersachsen und zu Teilen der Braunschweigische Vereinigte Kloster- und Studienfond als Rechtsnachfolger. Die Saline „Carlshall“ wurde als erste 1954 stillgelegt. Die Salzwerke in Schöningen entwickelten sich durch Kapazitätserweiterungen zur größten und modernsten Saline in der damaligen Bundesrepublik. Obwohl im Jahr 1967 noch 155.000 Tonnen Salzfracht versandt wurden, wurde am 21. Juni 1968 beschlossen, die Saline zum 31. August 1970 stillzulegen.