Die Informationstafel über die Niederungsburg ist die 30., die von der Arbeitsgruppe der Heimatpfleger in der Braunschweigischen Landschaft aufgestellt wurde.

Die Arbeitsgruppe der Heimatpfleger in der Braunschweigischen Landschaft und das Dorfarchiv Wipshausen haben eine Informationstafel zur Wipshäuser Motte (Landkreis Peine), einer einstigen herrschaftlichen Burg des niederen Adels, enthüllt. Es ist die 30. Informationstafel dieser Art, die von der AG mit Unterstützung der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz aufgestellt wurde. Mit den seit 1995 installierten Informationstafeln wird auf besondere, regionalgeschichtlich relevante Orte, Ereignisse und Personen im Braunschweiger Land aufmerksam gemacht. Weitere Tafeln sind in diesem Jahr noch für Dettum im Landkreis Wolfenbüttel und Alvesse im Landkreis Peine geplant.

Der Standort der Tafel zur Wipshäuser Motte liegt im Bereich einer großen sandigen Niederungsinsel, der Großen Horst im Norden und der Kleinen Horst im Süden. Sie war einst im Osten vom Altarm der Erse, im Westen von Bächen, Nebenarmen und sumpfigem Gelände umgeben. lm hohen Mittelalter war dort eine Niederungsburg errichtet worden. Einzelfunde lassen zudem den Schluss zu, dass die Insel bereits in der Jungstein- und Eisenzeit besiedelt war.

Auf Archäologie angewiesen

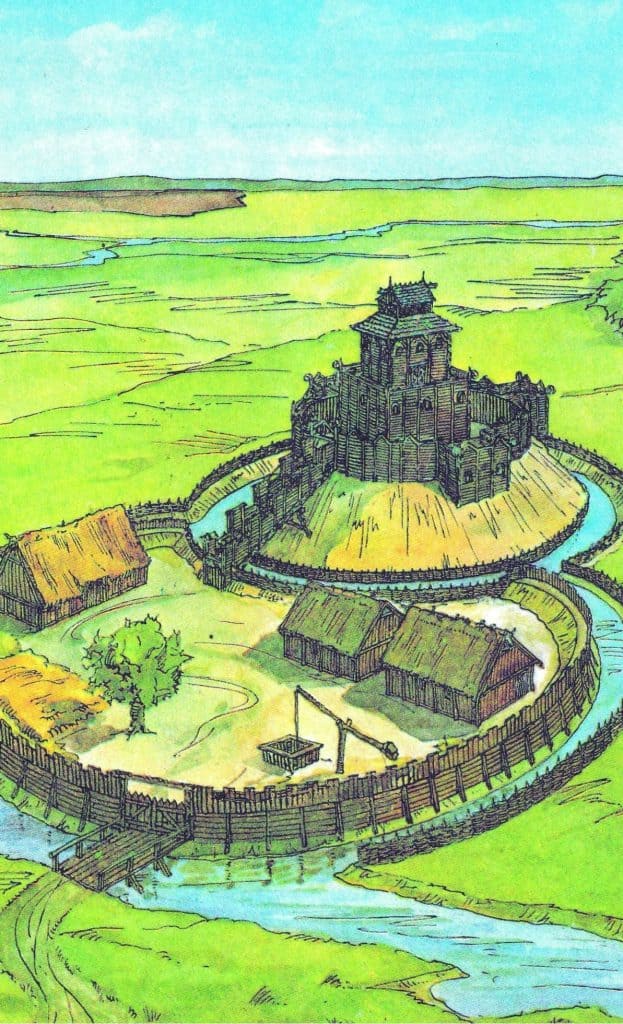

Da urkundliche Erwähnungen für die Wipshäuser Motte fehlen und historische Karten nur wenig Aufschluss geben, ist ihre Erforschung auf die Archäologie angewiesen. Die historischen Flurbezeichnungen „Borwiese“ und „Alter Burgwall“ deuten auf die Burgstelle hin. Deutlichstes Zeugnis der Burg ist der gut erhaltene Turmhügel, der sich gut 150 Meter nördlich des Tafelstandorts inmitten der früheren Kernburg befindet. Er ist noch 2,40 Meter hoch und 23 Meter breit, mit umgebendem Wallgraben sogar 33 Meter. Die Gesamtlänge der Burganlage betrug etwa 525 Meter, die Breite reichte von 60 Metern an der schmalsten bis 180 Meter an der breitesten Stelle.

Aufgrund von Fluss- und Bachbegradigungen, Trockenlegungen und Kiesabbau ist die ursprüngliche Gestalt der Erseniederung bei Wipshausen heute stark verändert. Nach Aufgabe der Burg in der frühen Neuzeit wurde die Insel zum Teil auch zum Ackerbau genutzt. Die einst dort stehende Motte schützte den Ost-West-Fernweg an der alten Ersefurt südlich von Wipshausen und auch das Dorf selbst.

Ähnliche Burg stand bei Querum

Der Burgentyp entwickelte sich im 10. Jahrhundert in der Normandie. Vom 11. Jahrhundert an folgte die Ausbreitung nach Osten, so auch bis nach Norddeutschland. Es sind heute nur noch wenige frühere Standorte derartiger Anlagen bekannt. Die nächstgelegene ist der teils wieder hergerichtete „Borwall“ an der Schunter bei Querum.

Hauptbestandteil einer Motte war stets ein Turmhügel, der in den meisten Fällen aufgeschüttet wurde. „Das Fundament des Turmes muss aus Gründen der Statik bis tief in den anstehenden Boden gereicht haben, weshalb der Turm praktisch in den Erdhügel ‚eingemottet‘ gewesen ist. Der Begriff ‚Motte‘ ist vom französischen ‚la motte‘ (Erdklumpen, Scholle, Sode) abgeleitet und wurde erst im 19. Jahrhundert in das hiesige Vokabular eingeführt“, heißt es auf der Tafel. Text und Abbildungen erstellte Archäologe Thomas Budde aus Abbensen erstellt. Für das Design sorgte Sven Rhode aus Klein-Ilsede.

Mehr unter: www.der-loewe.info/25-einladungen-zu-kleinen-ausfluegen